本州の人にとって見ると、沖縄の海は憧れです。

サンゴ礁のラグーンが広がり、緑に輝く海を見ると「いつかここに移住したい」と思う人も多いのではないかと思います。

ところが、沖縄は台風の通過点でもあり、台風対策のために建築費の高い鉄筋コンクリート造の建物を建てる必要がある等、土地活用をする上では悩ましい地域でもあります。

こんな悩みをスッキリ解消!

- 沖縄ではどのような土地活用が良いか知りたい

- 土地活用をする上で、鉄筋コンクリート造の建築費の高さに悩んでいる

- 沖縄の土地活用で建築費の減額ポイントを知りたい

そこで今回の記事では「沖縄」の土地活用にフォーカスしてお伝えいたします。

この記事を読むことで、あなたは沖縄の土地活用で必須となる鉄筋コンクリート造のメリットや、建築費の削減の方向性等のヒントを得ることができます。

沖縄県の人口から考える土地の活用

高い人口密度

沖縄と言うと、サンゴ礁の広がるエメラルドグリーンの海をイメージする人も多いと思います。

テレビCMで見るような、牛車で海を渡るようなのどかな景色を想像している人もいるかもしれません。

ところが、初めて沖縄を訪れてみると、沖縄本島などは予想以上に都会であるため、驚きを隠せない人も多いです。

高層マンションや大型商業施設も多く、本州の地方都市よりは遥に都会で、活気に満ち溢れています。

また、沖縄は人口が増加している県でも有名です。

2015年の国勢調査の結果では人口増加率は3.0%であり、増加率は全国1位になっています。

人口密度に関しても、都道府県の中では全国で9番目に高い件になっています。

人口密度は8位が兵庫県であり、10位が京都府です。

また局所的に見ると、沖縄県の中では那覇市が一番人口密度は高いです。

那覇市の人口密度ランキングは、全国で31位となっています。

ちなみに、30位は大阪府の東大阪市、32位は千葉県の松戸市がランクインしており、那覇市はその間にあります。

大都市と比較すると、名古屋市は46位であり、実は那覇市は名古屋市よりも人口密度が高いです。

人口密度が高く、なおかつ、人口も増加傾向にある沖縄は、土地活用としては有望なエリアであるということができます。

離島は土地活用が厳しい

一口に沖縄と言っても、離島も含めると諸事情がかなり異なってきます。

那覇市や浦添市、宜野湾市のような都市部であれば、普通にマンションやアパート等の住居系の土地活用が考えられます。

一方で、離島では住居系の土地活用は需要が低いため難しいです。

ペンションの運営事業者をテナントとして迎えることができれば、ペンション等の観光系の土地活用も考えられます。

沖縄の中でも、那覇市は本州で言えば東京のようなものであり、離島は本州で言えば地方の田舎です。

日本の縮図が詰め込まれているのが沖縄であり、土地活用に関しても、中心部と郊外では本州と同じ事情を抱えています。

以上、ここまで沖縄県の人口から考える土地の活用について見てきました。

では人口密度の高い沖縄では、住居系の賃料相場はどの程度あるのでしょうか。

そこで次に沖縄の賃料相場について見ていきます。

沖縄の賃料相場はどれぐらいか

SUUMOによると、沖縄の家賃相場は以下のようになっています。

| 都市名 | ワンルーム | 1K/1DK | 1LDK/2K/2DK | 2LDK/3K/3DK | 3LDK/4K~ |

|---|---|---|---|---|---|

| 那覇市 | 4.3万円 | 4.3万円 | 6.3万円 | 7.6万円 | 9.7万円 |

| 島尻郡 | 4.1万円 | – | 5.2万円 | 5.9万円 | – |

| 浦添市 | 4.0万円 | 4.0万円 | 5.5万円 | 6.5万円 | – |

| 宜野湾市 | 3.9万円 | 3.9万円 | 5.4万円 | 6.4万円 | 8.0万円 |

| 南城市 | 3.8万円 | 3.7万円 | – | – | 5.2万円 |

| 中頭郡 | 3.7万円 | – | 4.8万円 | 5.5万円 | – |

| うるま市 | 3.7万円 | – | 4.6万円 | 5.1万円 | 5.9万円 |

| 沖縄市 | 3.6万円 | – | – | – | – |

| 糸満市 | 3.5万円 | – | 4.9万円 | 5.8万円 | 7.3万円 |

| 名護市 | 2.7万円 | – | – | – | – |

那覇市のワンルームの平均は4.3万円となっていますが、実際の募集物件を見てみると、3万円台のものも多いです。

またワンルームの広さは20~25㎡前後のものが多いです。

25㎡で月4.3万円とすると、㎡単価としては1,720円/㎡となります。

これらの数字を見ると、土地活用を行う水準としては、十分な家賃水準とは言い難いのが実情です。

人口密度の割には、本州で言うところの土地活用が難しいエリアの家賃水準と比較するとやや高い程度です。

元々土地を持っている人からすると、投資採算性を考えた場合、なんとか建物建築費を抑える必要があります。

建物建築費を抑えて住宅投資を行うには、木造アパートが一番良いです。

ところが、沖縄は台風の通過地点であるため、鉄筋コンクリート造の建物を選択せざるを得ません。

沖縄の土地活用を考えるにあたっては、鉄筋コンクリート造の建物をいかに安く建てるかがポイントとなります。

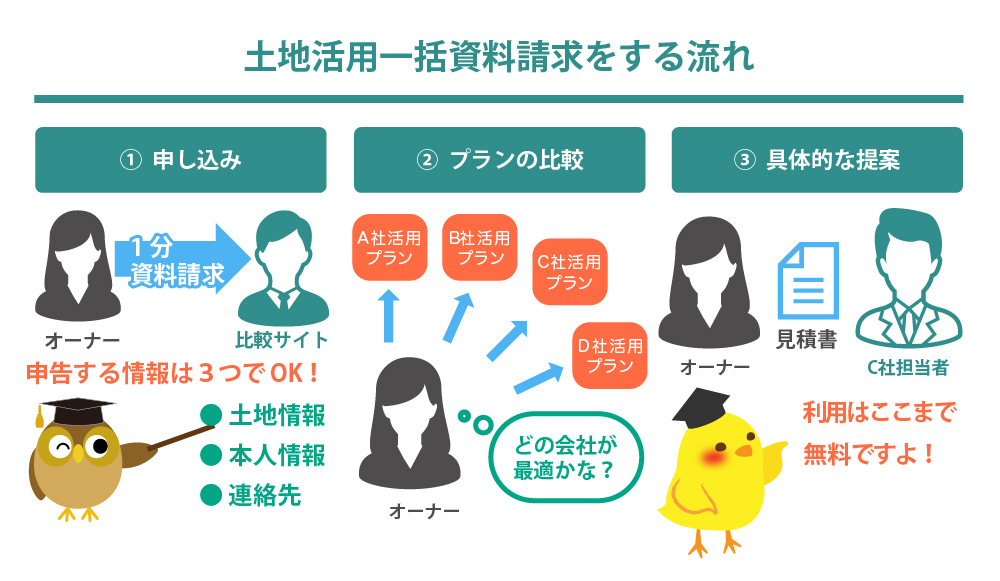

土地の活用などの投資を考えるなら一括資料請求がオススメ

土地の活用などの不動産投資を考えるなら、とにもかくにも自らどういった活用方法があるのかを知って吟味すべきです。

まずは勉強も兼ねて、「HOME4U土地活用」を使って、多くの収益プランを見て検討するのが、一番成功への近道です。

中には変な会社からしつこい営業の売り込みがあるのではないの?と思う方がいると思いますが心配も無用。

HOME4U土地活用で提案してもらえる会社は、NTTグループならではの厳重な審査を通過した優良会社のみです。

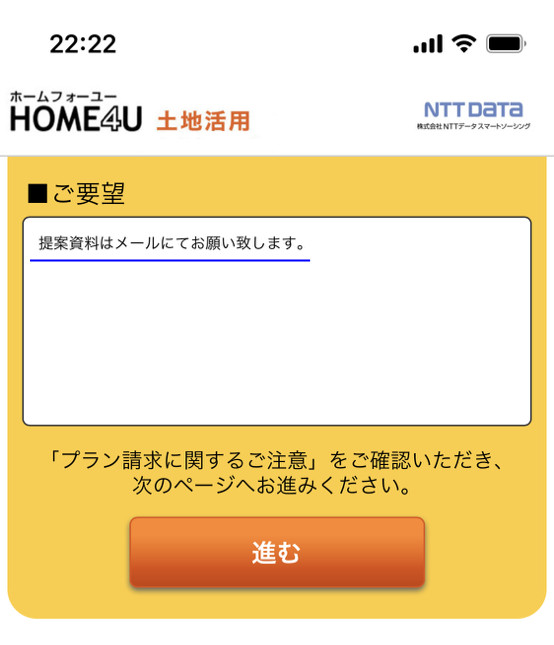

ご要望欄があり、「提案資料はメールにてお願いします。」と記載すれば、メールで収益プランが各社からもらえます。

依頼はチャット形式でカンタン約60秒、しかも無料です。土地を持っていなくても利用できるので、まずは多くの収益プランを見て吟味してみましょう。

沖縄の土地活用は「鉄筋コンクリート造」が基本

鉄筋コンクリート造の3つのメリット

メリット1.台風・地震に強い

沖縄で鉄筋コンクリート造の住宅が多く採用される理由は、何と言っても台風に強いという点です。

また木造に比べると、もちろん地震にも強いです。

鉄筋コンクリート造は、鉄とコンクリートを組み合わせて作ります。

鉄は引っ張られる力に強いですが、圧縮される力には弱いという性質があります。

また鉄は火熱や酸にも弱いです。

一方で、コンクリートは圧縮力と火熱に強いです。

鉄筋コンクリートは、鉄とコンクリートの長所を組み合わせて作った鋼材であり、耐震性、耐久性、耐火性、耐風性に優れています。

台風の多い沖縄においては、耐風性に優れた鉄筋コンクリートは、まさに最も理にかなった鋼材であると言えます。

メリット2.耐用年数が長い

建物は構造別に法定耐用年数が定められています。

軽量鉄骨造であれば19年(もしくは27年)、木造なら22年、重量鉄骨造なら34年、鉄筋コンクリート造なら47年です。

住居系の構造の中では、鉄筋コンクリート造が最も長く、47年となります。

銀行にもよりますが、不動産投資でローンを組む場合、借入期間を建物の法定耐用年数以内とするところが多いです。

そのため、鉄筋コンクリート造であれば、長期に渡ってローンを組むことができます。

長期のローンが組めれば、毎月の返済額が小さくなるため、キャッシュフローが良くなります。

また、建物には減価償却費が発生します。

減価償却費とは建物の取得価格を法定耐用年数に渡って一定のルールで費用配分する会計上の費用です。

減価償却費は会計上の費用であるため、実際にお金が発生するものではありません。

ただ、お金が発生していないのに費用として認められるため、その分、節税効果が生まれます。

木造アパートなどは、22年で耐用年数が切れてしまうため、その後は税金が高くなり、アパート経営が苦しくなります。

鉄筋コンクリートであれば、長期に渡って減価償却費が計上できるため、税金を長期に抑えることが可能です。

長期の借入ができることと、長期の節税効果があるという点で、鉄筋コンクリート造にはメリットがあります。

メリット3.コンヴァージョン・リノベーションが可能

建物が古くなった場合、コンヴァージョンやリノベーションをすることがあります。

コンヴァージョンとは用途変更を伴う改修工事で、リノベーションとは用途変更を伴わない改修工事のこと

例えば、オフィスビルから住宅に用途を変えて建物を回収するときは、コンヴァージョンと言います。

また古い住宅から内装や外装を全て改修して新しい住宅を作るようなことをリノベーションと言います。

あまり知られていないことですが、コンヴァージョンやリノベーションには建物の構造によって向き不向きがあります。

コンヴァージョンやリノベーションは部屋と部屋の壁を抜くような工事が多いため、柱の多い鉄骨造の建物は向いていません。

壁を抜くような大規模な工事は、鉄筋コンクリート造の建物が向いています。

そのため、鉄筋コンクリート造の建物は、築年数が古くなったとき、コンヴァージョンやリノベーションによって建物を再生できる可能性が高いです。

鉄骨の場合は、時代のニーズに合わなくなった場合、取り壊さざるを得ないですが、鉄筋コンクリート造の場合は再利用が可能です。

鉄筋コンクリート造の建物は、50年以上使うことができますが、50年も過ぎると時代に合わなくなってきます。

その際、鉄筋コンクリート造であればコンヴァージョンやリノベーションによって再生が可能なため、資産として長く持たせることができるというメリットがあります。

以上、ここまでメリットについて見てきました。それでは次にデメリットについて見ていきます。

鉄筋コンクリート造の3つのデメリット

デメリット1.建築費が高い

鉄筋コンクリート造は建築費が高いのがネックです。

木造であれば建築費を安く抑えることができるため、投資効率を高くできますが、鉄筋コンクリートは建築費が高くなるため、投資効率が悪くなります。

本州では木造アパートは多く建てられますが、新築の場合、木造アパートと鉄筋コンクリート造のマンションでは、賃料にほとんど差がありません。

そのため、建築費が安くて済む木造アパートの方が投資効率は高いです。

投資効率の観点から、本州では2階建てのアパートであれば、ほとんどの場合、建築費の安い木造もしくは軽量鉄骨が採用されます。

鉄筋コンクリート造は、建築費が高いため、5~6階程度の建物でないと採算性が合いません。

また構造強度的にも鉄筋コンクリート造は5~6階が適しています。

ところが、沖縄では台風対策のために、平家建てや2階建ての建物でも鉄筋コンクリート造で建てることが多いです。

平家建てや2階建てであれば、貸床面積を多く作ることができません。

また、沖縄の賃料水準は、それほど高いとは言えません。

そのため、沖縄では建築費が高いことに加え、賃料も安いため、投資採算性が本州に比べると、非常に悪いということが言えます。

デメリット2.建替えしにくい

鉄筋コンクリート造は、50年以上は利用可能です。

また建築費が高いため、投資の回収にも時間がかかります。

一方で、木造であれば20年くらいで投資回収が可能です。

建物が市場ニーズにそぐわなくなった場合、思い切って建替えるという選択肢もできます。

木造アパートは鉄筋コンクリート造に比べると、投資額が大きくないため、思い切った決断をしやすくなります。

木造でも鉄筋コンクリート造でも、築古になると、空室や賃料下落が発生します。

木造であれば、築20年をサイクルとして、建替えるという選択肢も可能です。

ところが、鉄筋コンクリート造であれば、投資回収が進まないため、20年程度では建替えの判断はなかなかできません。

またローンの残債が大きければ、売却も決断できない状況にもなり得ます。

鉄筋コンクリート造の建物は、築古となった場合、コンヴァージョンやリノベーションによって、騙しながら使っていくしかありません。

鉄筋コンクリート造は、資産として長持ちするというメリットがある一方、投資額が大きいため、建替えという思い切った判断がしにくいというデメリットがあります。

デメリット3.風合いが悪い

本州で木造住宅に見慣れた人が沖縄を訪れると、鉄筋コンクリート造の住宅に違和感を覚えます。

鉄筋コンクリート造の建物は、非常に長く使えるため、築古の住宅も多いです。

本州ではとっくに取り壊されていると思われる年代の建物でもずっと利用されています。

建物は古くなると、どうしても外観が汚くなっていきます。

鉄筋コンクリート造で外壁塗装が行われていない建物は、汚らしく感じます。

木造の場合、寺院や古民家のような古い建物は風合いが良いですが、なぜか鉄筋コンクリート造の建物は、古くなったときに「古い良さ」というものが出てきません。

木造建物は、古い建物になると木が黒くなり、日本人が好きな風合いが出てきます。

そのため、木造建物は古いことに価値が出る場合があります。

一方で、鉄筋コンクリート造の建物は、古くなると日本人が好む風合いが出せません。

鉄筋コンクリートの建物は、古くなったら、見た目の価値が落ちるというデメリットがあります。

以上、ここまで鉄筋コンクリート造のメリットとデメリットについて見てきました。

沖縄の土地活用を行うためには、鉄筋コンクリート造の建物を安く建築することがポイントとなります。

そこでポイントになってくるのが「VE・CD」です。

沖縄の土地活用に必須の「VE」「CD」

VE・CDとは

土地活用で建物を新築する場合、VEもしくはCDを行います。

- VEとはValue Engineeringの略で、同じ機能でコストの安いものを代替し、価値を落とさず価格を下げていくこと

- CDとはCost Downの略で、仕様を落として価格を下げていくこと

実際の建築現場では、VEとCDを明確に区別することは難しいのですが、両者を合わせて行うことで、建築費を下げる努力を行います。

建築費削減のポイント

マンション等の住宅の場合、建築工事費の内訳としては以下の通りになります。

| 部分 | 割合 |

|---|---|

| 躯体(鉄筋コンクリート部分) | 40% |

| 仕上げ | 40% |

| 電気・空調・給排水設備 | 20% |

建築費全体のうち、鉄筋コンクリート部分は全体の40%を占め、残りが外装や内装の仕上げ材が40%、電気等の設備が20%を占めます。

鉄筋コンクリートの躯体の部分について、コストを下げる手段というのはあまりありません。

コストを安く抑えるためには、柱を部屋の外に出すアウトフレーム工法は採用できません。

柱と柱の間のスパンは短くすることで、梁を細くしコストを抑えます。

そのため、鉄筋コンクリート造でコストを下げていくためには、仕上げ材や設備等の仕様を落としていくとこで、コストダウンを図ることが中心となっていきます。

仕上げ材や設備等のコストダウンのポイントは以下2つののような点です。

ポイント1.仕上げ材

外壁については、タイル貼りの方が良く見えますが、タイルは取り止め、塗装仕上げに変更します。

バルコニーの手摺については、縦格子の目が粗いものの方が安くなります。

住戸の床については、二重床ではなく、直床とし、遮音性の高いシートフローリングを採用します。

最近のシートフローリングは、見た目がとても良いものが登場してきているため、オススメです。

エントランスや床等の仕上げは、天然石よりもタイルの方が安いです。

タイルは大判が高いため、サイズを小さくしてコストを抑えていきます。

またキッチンの天板に関しては、人工大理石よりもステンレスの方が安くなります。

ポイント2.設備

設備については、バス、トイレ、キッチン、エアコン、インターフォン等が対象です。

設備は金額が少ないため、あまりコストインパクトはありません。

そのため、一つ一つ、安いメーカーを選定して、コストを下げていくことがポイントです。

尚、防犯カメラやインターフォン等のセキュリティ系の設備に関しては、後々の入居率に影響井を及ぼすため、削減することは望ましくありません。

入居効果の高い設備は残すようにしてください。

VEやCDは、設計者やハウスメーカーから、時間をかけてたくさんの提案を出させるようにする必要があります。

また、なるべく複数の工事業者に見積を取り、コストを下げる努力をすることが重要になります。

まとめ

沖縄の土地活用で知っておきたい鉄筋コンクリート造の建築費削減方法について見てきました。

沖縄は賃料が安く建築費が高いという状況であるため、人口密度が高いわりに土地活用は難しいです。

建物のコスト削減がポイントになりますが、設計には十分時間をかけて、コストの安い建物建築を心がけるようにしましょう。