国内では首都圏に次ぐ第2位の経済圏になりつつある名古屋は、土地活用には恵まれた環境にあると言えます。

全国の土地活用は、勝ち組と負け組に二極化しつつありますが、名古屋は間違いなく勝ち組です。

こんな悩みをスッキリ解消!

- 何から手を付けて良いのか分からない

- どういう土地活用が最も良いのか分からない

- 自分でやってみたい土地活用の実現可能性があるのか知りたい

結論からすると、土地活用を考える上では、賃貸市場の需給動向と、土地の利用制限を定めている条例等を知る必要があります。

そこには専門的な知識が必要になりますが、最近は名古屋で有効な土地活用を知ることができる無料のサイトも登場しています。

そこで今回の記事では「名古屋の土地活用」にフォーカスしてお伝えいたします。

この記事を読むことであなたは名古屋における土地活用のヒントと注意点を知ることができます。

土地活用は法令と市場を知る必要がある

無料資料請求サイトの紹介

土地活用を考える上では、

- 賃貸市場の需給動向

- 土地の利用制限の条例等

の2つを知る必要があります。

「借りたい」というニーズと「建てられる建物」とがマッチし、その中で最も収益性の高い活用方法を選ぶことが土地活用の基本です。

ただ、個人ではなかなか①賃貸市場の需給動向と②土地の利用制限の条例等の2つを知ることはできません。

- 賃貸市場の需給動向であれば不動産会社

- 土地の利用制限の条例等であれば建築士事務所

といったそれぞれの専門会社の情報と知識がないと良い土地活用は導き出せないのです。

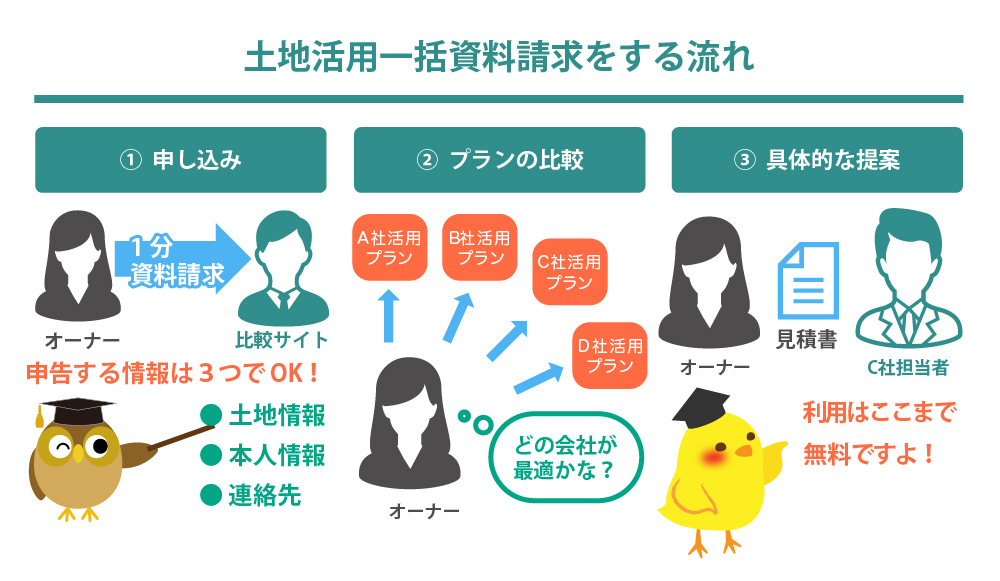

最近は、賃貸市場の需給動向と土地の利用制限の条例等の2つを調査し、無料で土地活用を提案してくれる便利なサイトが登場しました。

「HOME4U土地活用」のサイトを使えば、無料で土地活用の提案を受けることができます。

資料請求による具体的な提案を見れば、無料で土地活用案を知ることができるため、とても便利です。

まずは、とりあえず資料請求を行い、自分の土地にどのような土地活用の可能性があるのかを知ることをオススメします。

最低限知っておきたい用途地域

土地の利用制限の中で最も基本的な知識としては、用途地域です。

用途地域とは、都市計画法で、土地の用途規制を制限している規制

ここは、住宅しか建ててはいけないとか、ここは店舗を立てて良いとか等の規制です。

用途地域には、住居系・商業系・工業系で合わせて12種類あります。

土地活用提案を受ける前は、最低限、自分の土地の用途地域は何かを知っておいた方が良いでしょう。

資料請求をする前に、用途地域を調べておくことをオススメします。

名古屋市の用途地域は、こちらのサイトから確認することができます。

用途地域については、下記記事で詳しく解説しています。

以上、ここまで土地活用は法令と市場を知る必要があるについて見てきました。

また、土地活用を考えるにあたっては、名古屋市の状況を数値である程度知っておくことも重要です。

そこで次章より名古屋市内の基本的なマーケット状況をご紹介していきます。

今は良いの?名古屋市のマーケット状況

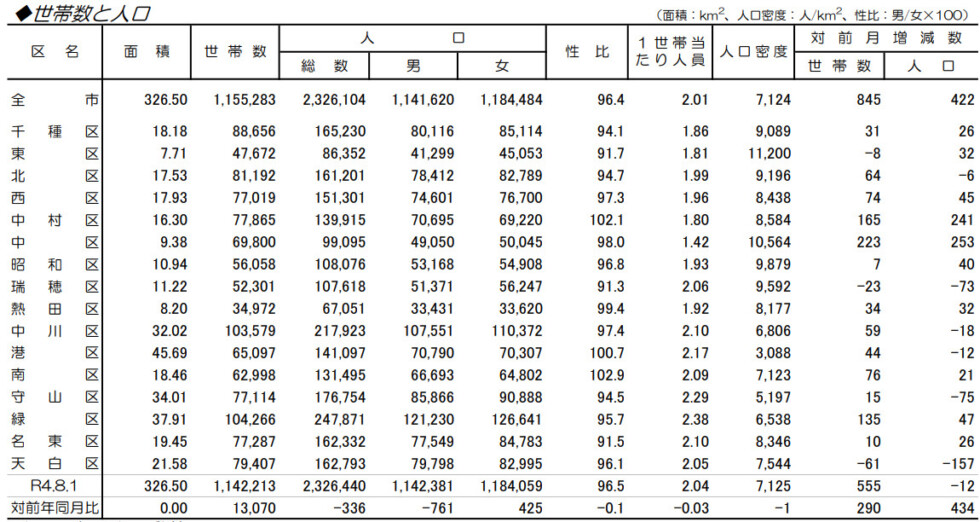

令和5年8月1日現在の名古屋市の世帯数は1,155,283世帯(対前月845世帯の増加)、人口は2,326,104人(対前月422人の増加)となりました。

※出典:名古屋市のホームページより

全国のほとんどの市区町村では人口減少が進んでいますが、名古屋市は一貫して人口が増え続けており、土地活用をする上でとても恵まれた環境にあります。

また名古屋市の区別の状況を、人口密度の高い順から並べると、下表の様になります。

住居系の土地活用をするのであれば、人口密度の高い区ほど「有利」になります。

※出典:名古屋市のホームページより

以上、ここまで名古屋市の人口動向について見てきました。

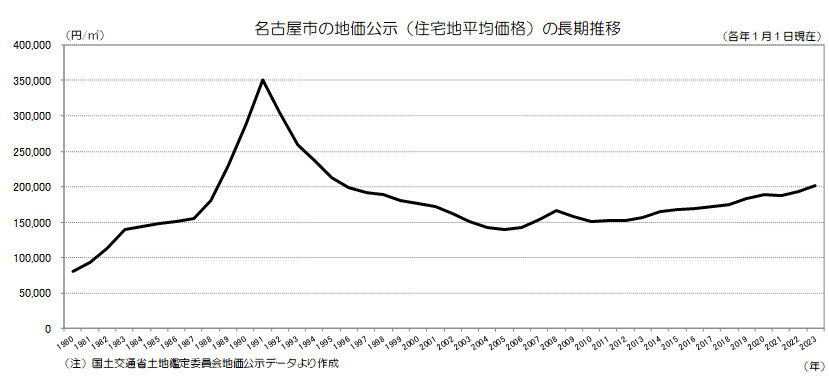

では地価動向はどうなっているのでしょうか。

そこで次に地価公示を参考に名古屋の地価動向について見ていきます。

名古屋の地価動向はどんな感じ?

国土交通省が公表している、平成31年の地価公示結果の概要によると、名古屋圏の地価動向は以下のように表現されています。

名古屋市の地価公示の特徴【住宅地】

住宅地の平均変動率は、+2.3%(+1.3%)と引き続き上昇し、ほとんどの区で上昇幅が昨年より拡大した。また、港区が上昇に転じ、全ての区が上昇となった。区別では、中区が+24.1%(+4.3%)、中村区が+6.4%(+1.7%)、熱田区が+5.7%(+2.7%)、東区が+5.4%(+2.7%)、昭和区が+3.6%(+4.8%)の上昇を示した。

高級住宅地や地下鉄等駅徒歩圏内の住宅地の需要は堅調で、特に市中心部の交通利便性の良いエリアでは、マンション素地用地の旺盛な需要が継続しており、地価は引き続き上昇した。港区では、生活利便性に優れる住宅地では地価が上昇する地点が見られ、平均変動率も上昇に転じた。

名古屋市の地価公示の特徴【商業地】

商業地の平均変動率は、+8.9%(+6.2%)と引き続き上昇し、ほとんどの区で上昇幅が昨年より拡大した。また、港区及び南区が上昇に転じ、全ての区で上昇となった。区別では、中区は+19.5%(+12.2%)、東区は+14.1%(+8.0%)、中村区は+14.0%(+12.2%)、熱田区は+10.8%(+5.6%)、は千種+7.0%(+5.2%)の上昇を示した。

名古屋駅周辺では、オフィス・店舗等の需要の拡大に加え、ホテル用地の需要も強く、高い上昇率を継続している。栄地区では、出店需要が堅調で、ホテル用地の需要も高い。また、伏見地区では、名古屋駅周辺でのオフィス賃貸需要の受け皿としてオフィス需要が顕在化している。港区においては、商環境の向上などもあり、変動率は上昇に転じた。

※出典:名古屋市ホームページ「地価動向レポート」より

名古屋圏は住宅地、商業地ともに土地価格が上昇しており、不動産市況も力強い回復を見せています。

また、名古屋市の区別の住宅地の平均価格について、高い順に並べると下表の通りになります。

※出典:名古屋市ホームページより

以上、ここまで名古屋市の地価動向について見てきました。

次に、名古屋の家賃相場について見ていきます。

地価動向と家賃相場を組み合わせることで、土地活用に有利なエリアが見えてきます。

名古屋の家賃相場をチェック

以下に名古屋市の区別のワンルームマンションの平均賃料のランキングを示します。

また、前章で示した住宅地の地価順位も示します。(出典:HOME’S)

地価が安くて賃料が高いほど、土地活用をする上では有利です。

そのため、地価順位と平均賃料順位との差を「優位性」とし、筆者の方で数値化したものを下表で示します。

| 順位 | 区名 | 平均賃料 | 地価順位 | 優位性 |

|---|---|---|---|---|

| 1位 | 東区 | 6.32万円 | 2位 | +1 |

| 2位 | 中区 | 6.29万円 | 1位 | ▲ 1 |

| 3位 | 千種区 | 5.86万円 | 4位 | +1 |

| 4位 | 中村区 | 5.65万円 | 9位 | +5 |

| 5位 | 北区 | 5.61万円 | 11位 | +6 |

| 6位 | 西区 | 5.51万円 | 8位 | +2 |

| 7位 | 昭和区 | 5.36万円 | 3位 | ▲ 4 |

| 8位 | 熱田区 | 5.34万円 | 7位 | ▲ 1 |

| 9位 | 瑞穂区 | 5.31万円 | 5位 | ▲ 4 |

| 10位 | 名東区 | 5.23万円 | 6位 | ▲ 4 |

| 11位 | 中川区 | 5.22万円 | 14位 | +3 |

| 12位 | 緑区 | 5.04万円 | 12位 | |

| 13位 | 南区 | 5.01万円 | 13位 | |

| 14位 | 港区 | 4.76万円 | 16位 | +2 |

| 15位 | 天白区 | 4.64万円 | 10位 | ▲ 5 |

| 16位 | 守山区 | 4.49万円 | 15位 | ▲ 1 |

上表によると、中村区、北区、中川区あたりは、賃料が高いのに土地価格が安い区になります。住居系の土地活用がオススメなエリアです。

一方で、昭和区、瑞穂区、天白区、名東区あたりは、土地価格が高いにも関わらず、家賃の低い区になります。このような区で住居系の土地活用を行うと、利回りが低くなるため、住居系の土地活用は避けた方が良いエリアになります。

以上、ここまで家賃相場について見てきました。

では次に名古屋および周辺都市の人気の商業施設について見ていきます。

名古屋および周辺都市の人気の商業施設

名古屋市および周辺都市における人気の商業施設ランキングは以下のようになります。

| 順位 | 商業施設 | 所在 |

|---|---|---|

| 1位 | モゾワンダーシティ | 名古屋市西区 |

| 2位 | イオンモール岡崎 | 愛知県岡崎市 |

| 3位 | イオンモール大高 | 名古屋市緑区 |

| 4位 | 名古屋パルコ | 名古屋市中区 |

| 5位 | イオンモールナゴヤドーム前 | 名古屋市東区 |

| 6位 | イオンモール熱田 | 名古屋市熱田区 |

| 7位 | イオンモール木曽川 | 愛知県一宮市 |

| 8位 | イオンモール東浦 | 愛知県知多郡 |

| 9位 | イオンモール常滑 | 愛知県常滑市 |

| 10位 | イオンモール名古屋茶屋 | 愛知県名古屋市 |

上表のランキングはあくまでも一つの目安です。

生活に必要なのは、必ずしも大型ショッピングセンターだけではなく、地元の人気スーパーの方が価値は高い場合もあります。

特にファミリータイプのアパート等の土地活用をする場合、生活利便施設の有無をきちんと捉えてから投資を決断するようにして下さい。

周辺にスーパーなどの生活利便施設がないと、後々、入居者募集に苦労する原因となります。

以上、ここまで名古屋および周辺都市の人気の商業施設について見てきました。

では学区についてはどうなっているのでしょうか。そこで次に人気の学区について見ていきます。

名古屋の人気の学区

名古屋はトヨタ自動車を始め、一部上場企業も多いことから、教育熱の高いエリアとしても有名です。

進学校で有名な旭丘高校は、都道府県立高校の中で、東大合格者数は東京の日比谷高校に次ぐ2位となっています。

ファミリータイプのアパートを建築する場合、学区は意識すべきです。

良い学区は、近隣から人が引越して集まるため、賃貸需要が発生します。

小学校1年生のときに引越してくれば、最長で9年間もアパートを借りてくれる可能性も出てきます。

| 順位 | 学区 | 所在 |

|---|---|---|

| 1位 | 城山中学校 田代小学校、見付小学校 | 千種区 |

| 2位 | 冨士中学校 東桜小学校、山吹小学校、東白壁小学校 | 東区 |

| 3位 | 汐路中学校 汐路小学校、陽明小学校 | 瑞穂区 |

| 4位 | 川名中学校 川原小学校、滝川小学校、伊勝小学校 | 昭和区 |

| 5位 | 神丘中学校 西山小学校、名東小学校 | 名東区 |

| 6位 | 東星中学校 東山小学校、星ヶ丘小学校 | 千種区 |

| 7位 | 桜山中学校 松栄小学校、御器所小学校 | 昭和区 |

| 8位 | 猪高中学校 猪高小学校、猪子石小学校、北一社小学校 | 名東区 |

| 9位 | 萩山中学校 弥富小学校、豊岡小学校、中根小学校 | 瑞穂区 |

| 10位 | 千種台中学校 自由ヶ丘小学校、富士見台小学校 | 千種区 |

※出典:家造.net

良い学区の場合、通学しやすい場所に土地を持っていれば、ファミリータイプの賃貸住宅を検討するのが良いでしょう。

以上、ここまで学区について見てきました。

それでは次に名古屋における土地活用を考えるうえで重要な、名古屋特有の車事情について見ていきます。

名古屋市は自動車保有率が高い

保有台数がずば抜けて高い

愛知県は世界企業であるトヨタがあるため、他府県に比べると自動車台数がずば抜けて高いという特徴があります。

下表に都道府県別の自動車台数等のランキングTOP10を示します。

| No. | 都道府県 | 自家用乗用車 (台) | 世帯あたり台数 (台/世帯) | 乗用車密度 (台/km2) | 1台あたり人口 (人/台) | ?1人あたり台数 (台/人) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 愛知県 | 4,018,405 | 1.298 | 777.98 | 1.85 | 0.540 |

| 2 | 埼玉県 | 3,112,216 | 1.009 | 819.42 | 2.32 | 0.431 |

| 3 | 東京都 | 3,088,434 | 0.461 | 1,411.1 | 4.3 | 0.232 |

| 4 | 神奈川県 | 3,029,957 | 0.736 | 1,254.1 | 3.00 | 0.334 |

| 5 | 北海道 | 2,746,600 | 1.007 | 32.91 | 1.98 | 0.506 |

| 6 | 千葉県 | 2,720,627 | 1.006 | 527.6 | 2.28 | 0.439 |

| 7 | 大阪府 | 2,716,194 | 0.66 | 1,428.51 | 3.26 | 0.307 |

| 8 | 福岡県 | 2,485,388 | 1.082 | 499.13 | 2.05 | 0.488 |

| 9 | 兵庫県 | 2,265,751 | 0.921 | 269.85 | 2.45 | 0.408 |

| 10 | 静岡県 | 2,155,280 | 1.419 | 277.01 | 1.72 | 0.580 |

※出典1:自家用乗用車台数:一般財団法人 自動車検査登録情報協会 「マイカーの世帯普及台数」 (平成26年3月末現在)

※出典2:世帯数:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」 (平成26年1月1日現在)

※出典3:面積:国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」(平成25年10月1日現在)

※出典4:人口:各都道府県が公表している2013年10月1日の推計人口

1人あたり台数が高い

愛知県は、自動車台数そのものも多いですが、もう一つ注目点があります。

それは上表の一番右に表示してある「1人あたり台数」です。

1人あたり台数に関しては、東京や大阪、神奈川のような交通利便性の高い都市部では低い傾向が見られます。

しかしながら、愛知県は都市部にも関わらず、1人あたり台数が他の大都市よりも高いということが特徴です。

愛知県は鉄道よりも高速道路網の方が発達しており、車で移動する方が便利な都市になっています。

そのため名古屋での土地活用を考える場合、駐車場の確保が最も難しい課題になります。

名古屋市も駐車場の確保に関しては、厳しい条例を設けています。

そこで次に名古屋の土地活用でネックとなる駐車場の附置義務条例について見ていきます。

アパート経営は注意!厳しい駐車場の設置義務

附置義務駐車場の存在

名古屋で住居系の土地活用をする場合、最大のネックとなるのが駐車場台数の確保です。

住居系の駐車場に関しては、「名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例(以下、「本条例」と略。)」にその詳細が規定されています。

名古屋市では、以下のものを共同住宅と定義づけています。

共同住宅型集合建築物の定義

共同住宅の用途に供する建築物で、階数が2以上で、かつ、住戸の数が10以上のもの

2階建てのアパートで10戸以上ある物件に関しては、本条例が適用されます。

逆に2階建てで9戸のアパートなら本条例は適用されないということになります。

名古屋市では、共同住宅を建築する場合、下表に定める駐車場の台数を敷地内に設けなければいけません。

| 地域又は区域 | 自動車の駐車台数の住戸の数に対する割合 |

|---|---|

| 第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域 | 10分の 7 |

| 第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域 | 10分の 6 |

| 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 準工業地域 工業地域又は用途地域の指定のない区域 |

10分の5 |

| 近隣商業地域 | 10分の4 |

| 商業地域 | 10分の3 |

例えば、第1種低層住居専用地域の土地に戸数が10戸の2階建てアパートを新築した場合、敷地内に7台の駐車場を確保しなければなりません。

一方で、第1種低層住居専用地域の土地に戸数が9戸の2階建てアパートを新築した場合、駐車場は0台でも構わないということになります。

ワンルームの緩和措置

ただし、本条例では、車を持たない人が多いワンルームマンションに関して、条件を緩和する措置を設けています。本条例ではワンルームを以下のように定義づけています。

共同住宅型集合建築物の住戸でその床面積が30平方メートル未満のもの

29㎡はワンルームに該当しますが、31㎡ならワンルームに該当しないという考え方になります。

例えば、10戸のアパートの中に、30㎡未満の部屋が5戸存在したら、そのアパートにはワンルーム形式のアパートが5戸存在することになります。

本条例では、「ワンルーム形式住戸を有する場合にあっては、ワンルーム形式住戸の数に2分の1を乗じた数にワンルーム形式住戸以外の住戸の数を加えた数」の駐車場を設けるよう定めています。

ワンルームの附置義務台数は、以下の式で表されます。

附置義務台数≧{(ワンルーム形式住戸の数)×1/2+(ワンルーム形式住戸以外の住戸の数)}×上表の右欄の割合

例えば、近隣商業地域において、30㎡未満のワンルームを10戸のアパートを建築することを考えます。

近隣商業地域は駅に近いところに指定されるため、ワンルーム需要がとても多いエリアです。

全てをワンルームとすると、確保しなければならない附置義務台数は以下のようになります。

附置義務台数 ≧{(ワンルーム住戸数)×1/2+(ワンルーム住戸以外の住戸数)}×上表の右欄の割合 ≧ {10 × 1/2 + 0} × 0.4 ≧ 5 × 0.4 = 2台

一方で、同じ近隣商業地域でも、全て30㎡以上のワンルーム以外を10戸建築する場合、附置義務台数は以下のようになります。

附置義務台数 ≧{(ワンルーム住戸数)×1/2+(ワンルーム住戸以外の住戸数)}×上表の右欄の割合 ≧ {0 × 1/2 + 10} × 0.4 ≧ 10 × 0.4 = 4台

このように同じ近隣商業地域でも、全てをワンルームとした場合は駐車場台数が2台で足り、全てをワンルーム以外とした場合は駐車場台数が4台必要になるということになります。

隔地駐車場を設ける方法もある

尚、敷地内に駐車場を確保することが出来ない場合、隔地で駐車場を設けることができます。

このことを「隔地駐車場」と言います。

ただ、隔地駐車場は全ての土地で認められるわけではありません。

隔地駐車場は以下のような条件で市長が認めた場合に設けることができます。

- 前面道路に交通規制があり自動車の出入りが不可能又は困難な場合

- 建築物の敷地内に公共の用に供する施設が設置されるなどして、自動車の出入口を設置することが不可能又は困難な場合

- 近隣商業地域又は商業地域において、通常の駐車場配置計画では敷地の形状により、敷地内に必要台数の自動車が駐車できる駐車場を設置することが困難な場合(敷地内に必要台数の 2 分の 1 以上を設置する場合に限る。 )

- 敷地が狭小なため建築計画上敷地内に必要台数の自動車が駐車できる駐車場を設置することが極めて困難な場合(ごみの保管場所、LPガス貯蔵設備、その他居住者の利用に供するための施設又は建築物の管理上必要な施設等を設置することにより、自動車が駐車できる駐車場の設置が困難になる場合にあっては、関係する機関と協議がなされたものに限る。)

- 地区計画等で、敷地内に自動車が駐車できる駐車場を設置することが困難な場合

- 自動車の出入口を設けようとした場合に、撤去又は移動することが困難な障害物が道路上にある場合

- 商業地域で指定容積率 500 パーセント以上の敷地の場合

- 建築物の敷地が、歩行者空間を積極的に整備する路線にのみ面している場合

上記条件を満たし、市長が認めた場合には、「建築物の敷地から歩行距離がおおむね500m以内の場所」に隔地駐車場を設けることができます。

近隣に土地をお持ちの方は、隔地駐車場を使える可能性があるので、一度、検討してみるようにして下さい。

駐輪場にも規定あり

また、本条例では「駐輪場」についても、以下のような規定があります。

共同住宅型集合建築物の建築主は、居住者の利用に供するため、住戸の数(注1)に10分の 5 を乗じて得た数以上の台数の自転車が駐車できる駐車場を敷地内に設置しなければなりません。形態は、駐車台数 1 台につき幅 0.5 メートル、奥行 2 メートル程度(機械式の駐車場の場合を除く。 )かつ屋根が設置されていることとします。

(注1)駐輪場の附置義務台数にワンルーム形式住戸の緩和はありません。

駐輪場が、「屋根」付きまで求められているので、建築コストがかかります。

ライン引きだけではNGであるため、駐輪場に関してもスペースを確保しておく必要があります。

本条例は、敷地内に駐車場や駐輪場を設けなければいけない条例です。

中途半端に大きい敷地の場合、土地の一部が駐車場や駐輪場に喰われてしまい、上手く活用することができません。

本条例は、住戸数が10戸以上の共同住宅には適用されるため、ギリギリ12~13戸が建てられるような敷地は、9戸以下に抑えた方が収益性は上がる場合もあり得ます。

敷地の大きさが十分でない場合には、何パターンか戸数を変えた図面を検討し、最も有効に土地が活用できるプランを模索することが必要になります。

土地の活用などの投資を考えるなら一括資料請求がオススメ

土地の活用などの不動産投資を考えるなら、とにもかくにも自らどういった活用方法があるのかを知って吟味すべきです。

まずは勉強も兼ねて、「HOME4U土地活用」を使って、多くの収益プランを見て検討するのが、一番成功への近道です。

中には変な会社からしつこい営業の売り込みがあるのではないの?と思う方がいると思いますが心配も無用。

HOME4U土地活用で提案してもらえる会社は、NTTグループならではの厳重な審査を通過した優良会社のみです。

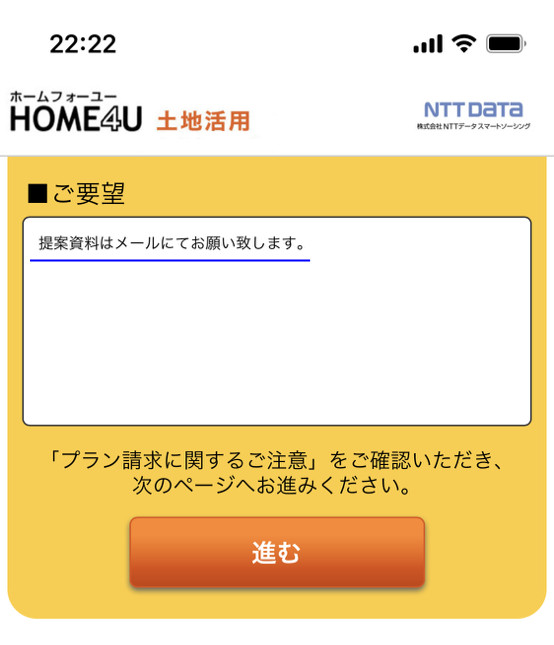

ご要望欄があり、「提案資料はメールにてお願いします。」と記載すれば、メールで収益プランが各社からもらえます。

依頼はチャット形式でカンタン約60秒、しかも無料です。土地を持っていなくても利用できるので、まずは多くの収益プランを見て吟味してみましょう。

まとめ

以上、名古屋で土地活用する前に知っておきたいマーケット情報と条例について見てきました。

名古屋は附置義務駐車場の要件が厳しいため、土地活用を行うには専門家にプランを考えてもらう必要があります。

無料の資料請求等を有効に利用しながら、最適なプランを導き出す等にしましょう。