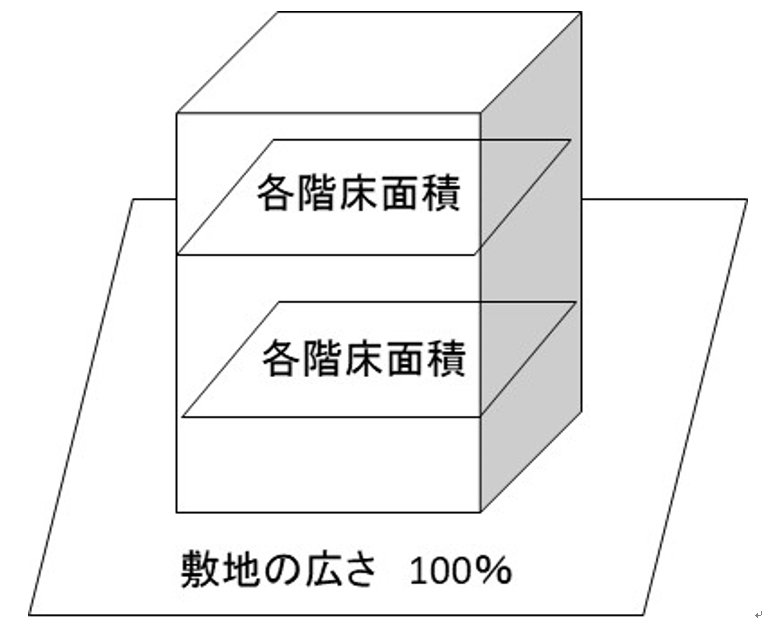

容積率とは、建物の延床面積の敷地面積に対する割合

容積率が大きいほど、大きな建物を建てることのできる土地であるため、その土地価格は高くなります。

容積率は土地価格に直結する非常に重要な要因です。

こんな悩みをスッキリ解消!

- 容積率ってそもそも何だろう

- 容積率の基礎知識から応用編の知識まで知りたい

- 容積率はどのように計算されるのだろう

そこで今回の記事では「容積率」にフォーカスしてお伝えいたします。

この記事を読むことであなたは容積率について基礎的な知識から計算方法まで知ることができるようになります。

容積率とは

容積率とは、建物の各階の床面積合計(延床面積)の敷地面積に対する割合

例えば、敷地面積が100㎡の場合、容積率が200%の敷地であれば、延床面積が200㎡までの建物を建てることができるというのが容積率の意味するところです。

同じ敷地面積が100㎡でも、容積率が800%であれば、延床面積が800㎡までの建物を建てることができます。

言い換えると、容積率が大きいほど、階数の高い建物を建築できることになります。

自治体が、エリアごとに容積率を決めることで、自然と高い建物が建築できるエリアと低い建物しか建築できないエリアに分かれることになります。

自治体は、容積率を指定することで、建築できる建物の規模や階数をコントロールし、計画的な街づくりをしているのです。

尚、容積率には、指定容積率と基準容積率という用語があります。

| 容積率の種類 | 内容 |

|---|---|

| 指定容積率 | 都市計画で定められるその地域の最高限度の容積率のことをいいます。 |

| 基準容積率 | 建築基準法の規定によって算出されるその土地の実際の容積率のことをいいます。 |

指定容積率と基準容積率は、同じになることも多いですが、狭い道路幅員や2以上の異なる用途地域にまたがっている場合は、指定容積率と基準容積率が異なる場合があります。

実際にその土地で使うことのできる容積率は基準容積率ですので、最終的には基準容積率の方が大切になります。

以上、ここまで容積率の定義について見てきました。

容積率は前面道路の幅員と大きな関係があります。

道路幅員と容積率

容積率は、前面道路の幅員が12m未満のときは、原則として当該幅員のメートル数値に以下の法定乗数を乗じて得た数値と上表の指定容積率とを比較し、数値の小さい方が当該地の容積率となります。

| 用途地域 | 法定乗数 |

|---|---|

| 住居系の用途地域 | 0.4 |

| 住居系以外の用途地域 | 0.6 |

例えば、住居系の用途地域である第一種住居地域で指定容積率が200%で、前面道路幅員が4mの土地があったとします。

- 指定容積率:200%

- 法定乗数により求められる容積率

- 住居系の用途地域内:前面道路幅員(メートル数値)×0.4 = 4m × 0.4 = 160%

- この場合、1が200%で2が160%なので、基準容積率は160%と決定されます。

また、住居系以外の用途地域である近隣商業地域で指定容積率が200%で、前面道路幅員が6mの土地があったとします。

- 指定容積率:200%

- 法定乗数により求められる容積率

- 住居系以外の用途地域内:前面道路幅員(メートル数値)×0.6 = 6m × 0.6 = 360%

- この場合、1が200%で2が360%なので、基準容積率は200%と決定されます。

容積率は、前面道路の幅員が狭いと、基準容積率が小さくなります。

前面道路が狭いと容積率が小さくなる理由は、防災時の避難のためです。

容積率が高いと、高い建物が建ち、そこには多くの人が住んだり、働いたりすることになります。

地震や火災等が発生した場合、ビルやマンションから一斉に人が逃げ出した場合、道が狭いと大混乱になります。

筆者は、東日本大震災のとき、東京駅の目の前で実際多くの人がビルから非難し、道に人が溢れかえる様子を目の当たりにしました。

東京駅の目の前は、道幅こそ広いのですが、それでも人が溢れかえってなかなか動けなかったことに恐怖を感じた次第です。

また、同時に、容積率が前面道路の幅員で決まる理由も心底理解できた瞬間でした。

前面道路が狭いのに、大きな建物を建てるということは、防災面でかなり危険です。

建築基準法では、防災時の配慮もなされているため、前面道路が狭いと、容積率が低くなるように出来ています。

容積率が小さくなれば、その分、高い建物を建てることができなくなるため、土地の価値は下がります。

基準容積率が指定容積率よりも低い場合には、土地価格が周辺相場よりも低くなる可能性があります。

尚、不動産と関連の深い道路に関しては、下記に詳しく記載していますので、ぜひご参照ください。

以上、ここまで道路幅員と容積率について見てきました。

容積率は用途地域によって指定される大きさが変わります。

用途地域と容積率

用途地域とは、エリアごとに建築可能な建物の用途を定め区分けした地域

用途地域には住居系7種類、商業系2種類、工業系3種類の計12種類あり、下表の様に定められています。

| 系統 | 用途地域 | 定義 |

|---|---|---|

| 住居系 | 第一種低層住居専用地域 | 低層住宅に係る良好な住居を保護するための地域。 |

| 第二種低層住居専用地域 | 主として低層住宅に係る良好な住居を保護するための地域。 | |

| 第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域。 | |

| 第二種中高層住居専用地域 | 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域。 | |

| 第一種住居地域 | 住居の環境を保護するための地域。 | |

| 第二種住居地域 | 主として住居の環境を保護するための地域。 | |

| 準住居地域 | 道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利用増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するための地域。 | |

| 商業系 | 近隣商業地域 | 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するための地域。 |

| 商業地域 | 主として商業その他の業務の利便を増進するための地域。 | |

| 工業系 | 準工業地域 | 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するための地域。 |

| 工業地域 | 主として工業の利便を増進するための地域。 | |

| 工業専用地域 | 工業の利便を増進するための地域。 |

容積率は、用途地域と一体不可分の関係にあります。

例えば、第一種低層住居専用地域なら、戸建住宅が中心となる地域であるため、大きな容積率を指定する必要はありません。

一方で、商業地域は、オフィスビルのような高い建物が建つ地域であるため、容積率が高く設定される必要があります。

容積率は、最終的には自治体が指定容積率を決定します。

ただし、指定容積率に関しては、用途地域に応じて、以下の範囲で定められるように決まっています。

| 地域区分 | 指定容積率 |

|---|---|

| 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 |

50%、60%、80%、100%、150%、200% のうち都市計画で定めるもの |

| 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 準工業地域 |

100%、150%、200%、300%、400%、500% のうち都市計画で定めるもの |

| 工業地域 工業専用地域 |

100%、150%、200%、300%、400% のうち都市計画で定めるもの |

| 商業地域 | 200%、300%、400%、500%、600%、700%、800%、900%、1000%、1100%、1200%、1300% のうち都市計画で定めるもの |

| 用途地域無指定の地域 | 50%、80%、100%、200%、300%、400% のうち特定行政庁が土地の利用状況等を考慮して当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの |

上表を見ると、第一種低層住居専用地域では、50~200%の間で定めることができるようになっています。

それに対して、商業地域は200~1300%の間で定めることができるようになっています。

商業地域は、高い建物を建てられるようにするため、あらかじめ高い容積率が指定できるようになっているのです。

用途地域については下記記事にさらに詳しく解説しています。

第一種低層住居専用地域については下記記事で詳しく解説しています。

以上、ここまで用途地域と容積率について見てきました。

では、1つの敷地が2以上の容積率が異なる地域にまたがっている場合には、容積率はどのようになるのでしょうか。

そこで次に2地域にまたがる場合の容積率について解説します。

2地域にまたがる場合の容積率

一つの土地が、指定容積率が異なる土地にまたがっている場合は、基準容積率はそれぞれの部分の面積を案分して求めることになります。

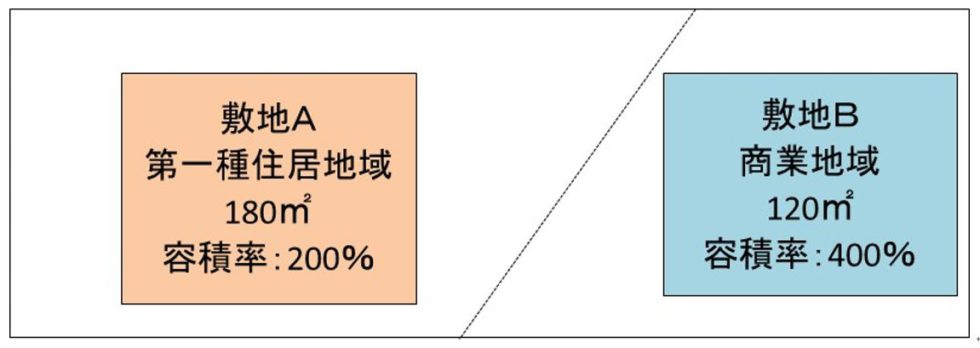

例えば、下図のように容積率の異なる敷地Aと敷地Bとまたがった一つの敷地を考えます。

基準容積率は以下の通りです。

基準容積率 = A/(A+B)×Aの容積率 + B/(A+B)×Bの容積率 = 180㎡/(180㎡+120㎡)×200% + 120㎡/(180㎡+120㎡)×400% = 120% + 160% = 280%

このように容積率が異なる2以上の敷地にまたがっている場合は、基準容積率は面積案分により求めることになります。

以上、ここまで2地域にまたがる場合の容積率について見てきました。

容積率の中で、共同住宅に関しては容積に参入されない床面積があります。

そこで次に共同住宅の容積率不算入について解説します。

共同住宅の容積率不算入

容積率は、建物の延床面積の敷地面積に対する割合と定義しましたが、全ての建物がこの定義に当てはまるわけではありません。

アパートや賃貸マンションなどの共同住宅においては、容積率の計算に算入されない部分があります。

共同住宅で容積率に算入されない部分は、以下の通りです。

- 共用廊下

- 階段

- エレベーターの昇降路

- 住宅の用途部分の3分の1を限度とした地階の面積

尚、エレベーターの昇降路については、共同住宅に関わらず、容積率の不算入部分となります。

例えば、2階の部分の前提面積が120㎡だった場合、廊下や階段、エレベーターの部分の面積が20㎡あったとすると、容積率に算入される面積は100㎡となります。

建物の延床面積の敷地面積に対する割合といっても、共同住宅の場合には、容積率の対象となる床面積と延床面積の間に、かなり差が生じます。

容積率の対象面積と延床面積は、ピッタリ一致するわけではないという点だけ、ご理解いただければと思います。

まとめ

不動産の売却価格に大きな影響を与える容積率について解説してきました。

容積率の大きさは土地価格を決める重要な要因。

売却価格には容積率の大きさも反映されていること知ると、査定価格や売却価格も少し違った見方ができるようになります。