土地の売却では、売主に境界明示の義務があります。

境界明示とは、具体的には現地において境界標や杭、ブロック塀等を基準として、隣地との境界を買主に明示して、買主にその目的物の範囲を知らしめること

境界が確定していない物件で隣地所有者が境界立会いに応じない場合には、筆界特定制度を利用することが効果的な対処法となります。

では、筆界特定制度とは一体どのような制度なのでしょうか。

こんな悩みをスッキリ解消!

- 筆界特定制度の内容について知りたい

- 土地家屋調査士会ADRとの違いについて知りたい

- トラブルがないように土地の筆界を確定したい

そこで今回の記事では「筆界特定制度」について解説します。ぜひ最後までご覧ください。

筆界特定制度とは

筆界特定制度とは、法務局による土地の筆界の位置を確定する制度のこと

筆界とは、ある土地が登記された際に、その土地の範囲を区画するものとして定められたライン(線)のこと

筆界特定制度では、法務局にいる筆界特定登記官が外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえながら、境界の位置を確定してくれます。

国が行っている公的な制度ですので、隣人同士で裁判を経ることなく筆界の位置を確定することが可能です。

不動産の売買では、売主に土地の境界明示義務があり、通常の土地売却では境界を確定してから売却することが一般的です。

境界明示とは、具体的には現地において境界標や杭、ブロック塀等を基準として、隣地との境界を買主に明示して、買主にその目的物の範囲を知らしめること

しかしながら、隣地所有者が境界の確認に立会ってくれないケースでは、売却の前に境界を確定できないことがあります。

このようなケースでは、売主は境界を明示することができず、不動産の売却すらできないこともあります。

そこで、少なくとも筆界の位置だけでも示すことができるようになったのが筆界特定制度です。

本来、境界を確定するためには、境界確定訴訟を行うことが必要ですが、「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第6回)(平成27年7月10日公表)」によると、判決を得るには平均16ヶ月もかかり、訴訟費用も数十万円かかることもあります。

しかし、筆界特定制度が使えるようになったことで「短期間」「低コスト」で筆界が確定できるようになりました。

これまで筆界特定制度について見てきましたが、次に筆界と所有権界の違いについて解説します。

筆界と所有権界の違い

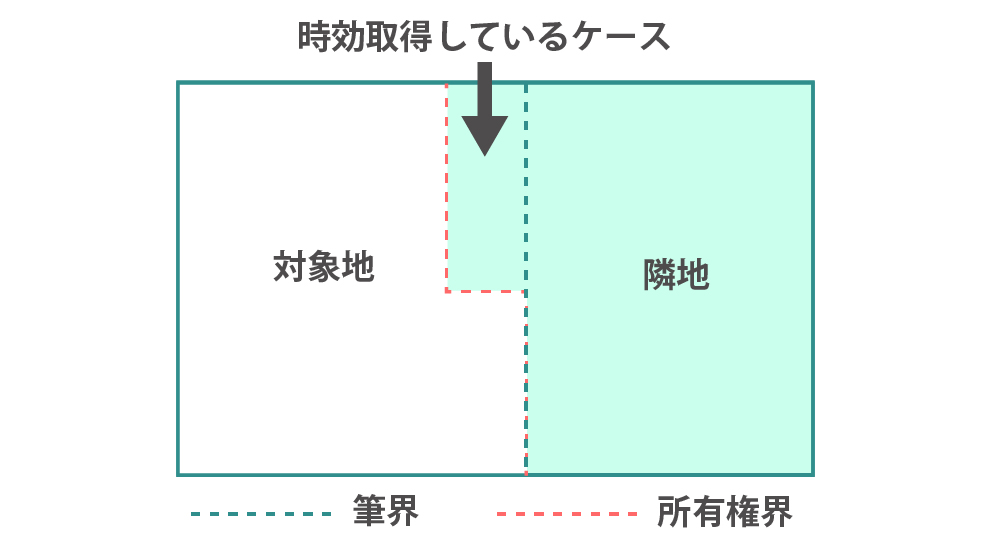

筆界特定制度を理解するには、「筆界」「所有権界」という2つの言葉の違いを知ることが必要です。

筆界とは、土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線のこと

所有権界とは、所有権の境の線のこと

筆界と所有権界の違いは以下の通りです。

| 比較項目 | 筆界 | 所有権界 |

|---|---|---|

| 根拠法 | 不動産登記法 | 民法 |

| 定義 | 地図上の土地の区画を示す線 | 所有権の範囲を示す線 |

| 変更方法 | 登記によらなければ変更できない | 所有者間の同意によって変更できる |

| 位置付け | 公法上の境界 | 私法上の境界 |

特別の事情がなければ、筆界と所有権界は一致します。

ただし、隣地所有者が筆界をまたいで何十年もその土地を利用している場合、その土地を時効取得してしまうことがあります。

時効取得とは、所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の物を一定期間占有したときに、その土地や建物を時効で取得できる制度のこと

隣地との間に時効取得のようなケースがある場合には、筆界と所有権界が異なってしまうこともあり得ます。

筆界特定制度は、あくまでも筆界だけを確定しているものであるため、境界を確定しているものではありません。

筆界特定制度では、所有権界を確定できないため、筆界特定制度を行っても現地に境界標を打つことができません。

境界標とは、土地や路線などにおいて、何らかの境界を示すために設置される標のこと

従って、筆界特定制度を使って売却する場合には、買主に所有権界は確定していないことを容認してもらうことが必要です。

これまで筆界と所有権界の違いについて見てきましたが、次に土地家屋調査士会ADRについて解説します。

土地家屋調査士会ADRとは

土地家屋調査士会ADRとは、裁判によらずに土地家屋調査士と弁護士が早期に境界問題全般を解決してくれる制度のこと。裁判外紛争解決手続を訳すと、Alternative Dispute Resolution :ADR

費用としては、申立て費用に2万円、調査費用に3万円がかかります。

また、問題が解決した際は、解決額に応じて成功報酬が生じます。

成功報酬は、紛争の解決額が250万円以内であれば一律20万円で、250万円を超えると規定の料率が加算されていきます。

土地家屋調査士会ADRに要する期間は半年程度で、所有権確認訴訟を行うよりも短期間、かつ、低コストで境界全般の問題を解決することが可能です。

土地家屋調査士会ADRは所有権界も確定できますので、終了後は土地に境界標を設置することもできます。

土地家屋調査士会ADRは、筆界特定制度よりも解決できる守備範囲が広く、境界トラブルを解決する方法としては優れています。

ただし、相手方が交渉のテーブルにつかないと利用できないという点がデメリットです。

土地家屋調査士会ADRは全国に相談窓口がありますので、土地の境界等の悩みをお持ちであれば窓口に相談してみましょう。

筆界特定制度が必要となるケース

境界問題を解決するには、土地家屋調査士会ADRの方が制度としては優れています。

しかしながら、土地家屋調査士会ADRは相手方の応諾がないと進められないというデメリットがありました。

そのため、筆界特定制度は、「相手方がいない」もしくは「交渉のテーブルにつけない」ときに利用する価値があります。

筆界特定制度が必要となるケースには、例えば以下のような場合があります。

- 隣地所有者が認知症である

- 隣地が所有者不明土地である

隣地所有者が認知症の場合、成年後見人等がいない限り境界を確定することができません。

境界確定ができる代理人が存在しないケースでは、筆界特定制度が有効な選択肢となります。

また、隣地の所有者が不明の場合も、境界確定ができません。

2~3代にわたり、相続登記が未登記のままだと所有者不明土地となってしまい、現在の所有者がわからないケースがあります。

相手方と連絡が取れないケースも、筆界特定制度が有効な解決手段です。

筆界特定制度の利用方法

この章では筆界特定制度の利用の流れ、費用、期間について解説します。

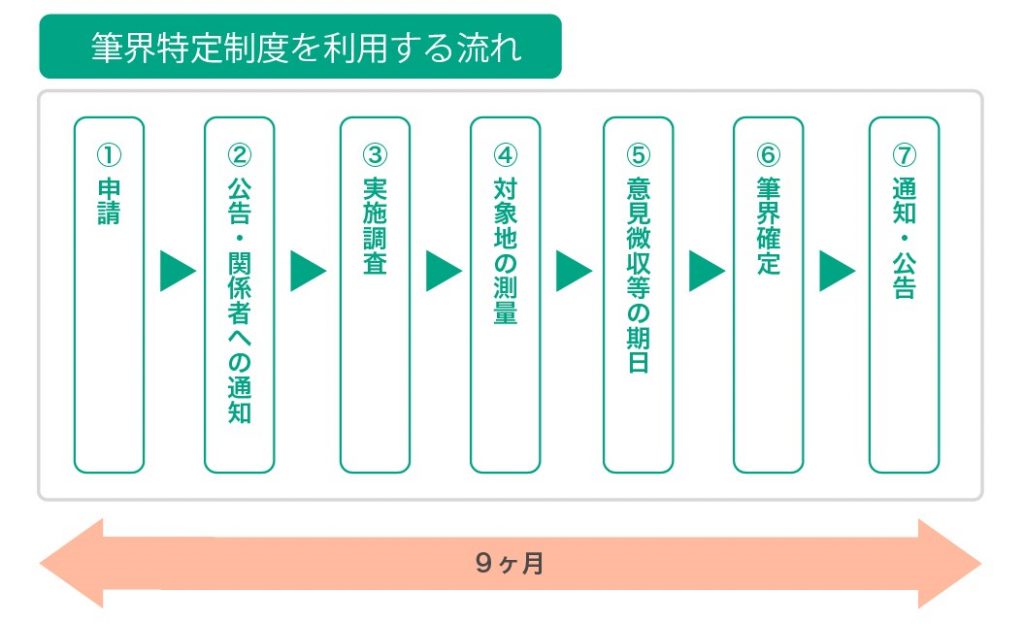

筆界特定制度を利用する流れ

筆界特定制度の手続きの流れは以下の通りです。

最初に土地の名義人等が法務局に申請を行います。

申請が行われると、法務局から隣地所有者等の関係人に対して通知が行われ、関係人はこのタイミングで意見書を提出することが可能です。

通知の後は、筆界調査委員によって実施調査が行われます。

実施調査の結果を踏まえ、測量が必要な場合は測量が行われ、測量費は申請者の負担です。

測量後は、申請人や隣地所有者が意見を述べる機会が与えられ、筆界調査委員の意見も参考にしながら筆界すべきかを確定します。

筆界が確定したら、申請人や隣地所有者に内容が通知・公告されて終了です。

筆界特定制度の費用

筆界特定制度を利用するには、法務局に対する手数料が必要です。

手数料は対象となる土地2筆の固定資産税評価額に基づき、基礎となる金額を計算します。

基礎となる金額 = (対象地の固定資産評価額+隣地の固定資産評価額) ÷ 2 ×0.05

「基礎となる金額」の金額によって手数料を求める計算方法は異なります。

| 基礎となる金額 | 切り上げ単位 | 単位 | 基礎加算額 | 計算式 |

|---|---|---|---|---|

| ~100万円 | 10万円ごと | 800円 | 0円 | a ÷ 10×800 |

| ~500万円 | 20万円ごと | 800円 | 8,000円 | (a-100)÷ 20×800+8,000 |

| ~1,000万円 | 50万円ごと | 1,600円 | 24,000円 | (a-500)÷ 50×1,600+24,000 |

| ~10億円 | 100万円ごと | 2,400円 | 40,000円 | (a-1,000)÷ 100×2,400+40,000 |

| ~50億円 | 500万円ごと | 8,000円 | 2,416,000円 | (a-100,000)÷ 500×8,000+2,416,000 |

| 50億円~ | 1,000万円ごと | 8,000円 | 8,816,000円 | (a-500,000 ÷ 1,000×8,000+8,816,000 |

表中計算式の「a」は、基礎となる金額を切り上げ単位で切り上げ処理した数字です

例えば対象地の固定資産税評価額が1,100万円、隣地の固定資産税評価額が1,500万円の場合、基礎となる金額は以下の通りです。

基礎となる金額 = (対象地の固定資産評価額+隣地の固定資産評価額) ÷ 2 ×0.05

= (1,100万円 + 1,500万円) ÷ 2 ×0.05

= 65万円

65万円は基礎となる金額が「~100万円」のゾーンです。

切り上げ単位は10万円ごとになりますので、「70」が計算式の「a」に該当します。

手数料を計算すると以下の通りです。

手数料 = a ÷ 10 × 800

= 70 ÷ 10 × 800

= 5,600円

法務局では、目安として隣の土地との固定資産税評価額の合計が4,000万円の場合、申請手数料は8,000円となるという例示を挙げています。

筆界特定制度を利用した際の処理期間

筆界特定制度の標準処理期間は「9ヶ月」です。

標準処理期間とは、筆界特定の申請が行われてから筆界特定登記官が筆界特定をするまでの期間のこと

ただし、関係者が多い場合や、事案が複雑な場合には9ヶ月よりも長い期間が必要となりこともあります。

ここまで筆界特定制度の利用の流れや費用について見てきましたが、次に筆界特定制度を利用する際の注意点についてお伝えします。

筆界特定制度を利用する際の注意点

筆界特定制度を利用して土地の売却を行う場合、買主の了解を前提とすることが注意点となります。

境界が確定していない土地は、境界確定訴訟によって境界を確定するには判決まで数年かかることが通例です。

境界が未確定の土地を購入するには、買主に大きなリスクが伴います。

買主の理解が不十分なまま境界未確定の土地が売買されると、売却後にトラブルになることが多いです。

具体的には、買主から売主や不動産会社が訴えられることもあります。

筆界特定制度では、筆界のみが確定しており、所有権界までが確定しているわけではありません。

そのため、売買契約書には後のトラブルを避けるためにも、以下のような内容を容認事項にしっかりと記載することが必要です。

容認事項とは、買主に物件の状態を認めてもらった上で購入してもらう内容のこと

容認事項は、売買契約書の最後の方に記載スペースがあります。

2020年4月以降、売主には契約不適合責任が課させるようになり、契約の内容とは異なるものが売却されたときは、買主が売主に対して「追完請求」「代金減額請求」「催告解除」「無催告解除」「損害賠償」を請求できます。

契約不適合責任とは、売主が契約の内容と異なるものを売ったときに売主が負う債務不履行責任のこと

容認事項に筆界の内容が記載されていないと、契約内容とは異なる不動産を売却したことになります。

契約不適合責任を回避するには、口頭で買主の了解を取るのではなく、しっかりと売買契約書に事実内容を記載しておくことが重要です。

契約不適合責任を回避するためにも、容認事項にしっかりと記載した形で買主の了解を取るようにしましょう。

境界問題に強い不動産会社を探す

これまで「境界問題」や「筆界特定制度」に関して説明してきました。

ただし、これを素人で考えてもなかなか難しいのも事実。

そこで一番の解決方法は不動産会社のプロに相談すること。

中でも境界問題に強い不動産会社を探すことが先決です。

土地・戸建ての売買を得意とする不動産会社なら、境界問題にも慣れていると考えて良いでしょう。

とはいってもなかなか探すのが難しいのも実際のところ。

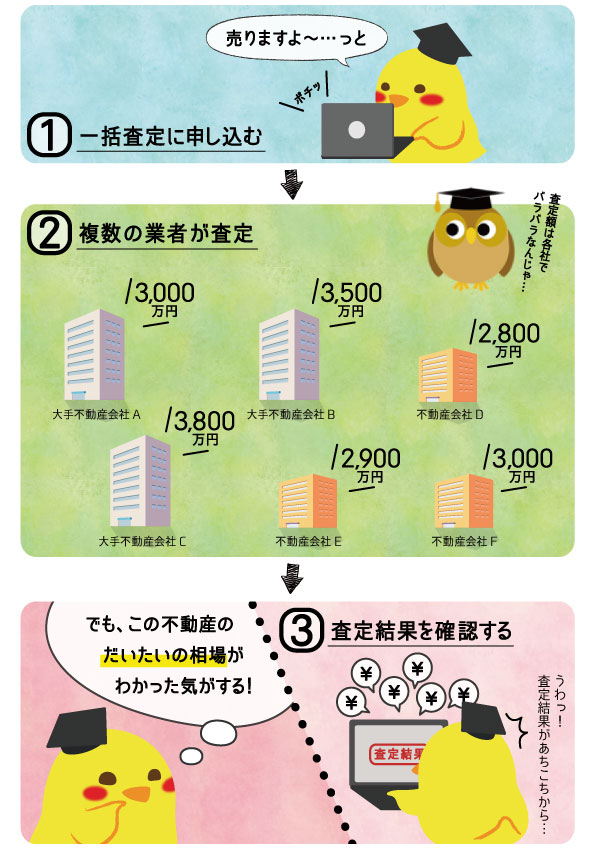

そこでオススメが不動産一括査定を使って、複数の不動産会社に相談してみることです。

不動産一括査定とはインターネット上であなたが売りたいと思っている不動産情報・個人情報を入力すると、複数の不動産会社が自動的に見つかり一度に査定依頼できるサービス

複数の不動産会社から査定額を提示してもらうことができ、だいたいの相場観を掴むことができます。一括査定の流れとしては下記の通り。

不動産一括査定のオススメは「すまいValue」「SUUMO」「HOME4U」

不動産一括査定サイトは似たようなサイトが多くかなり乱立しています。

その中でも信頼性や実績から下記4つをオススメしています。

上記を見ると超大手だけに依頼ができる「すまいValue」だけで良いように思えます。

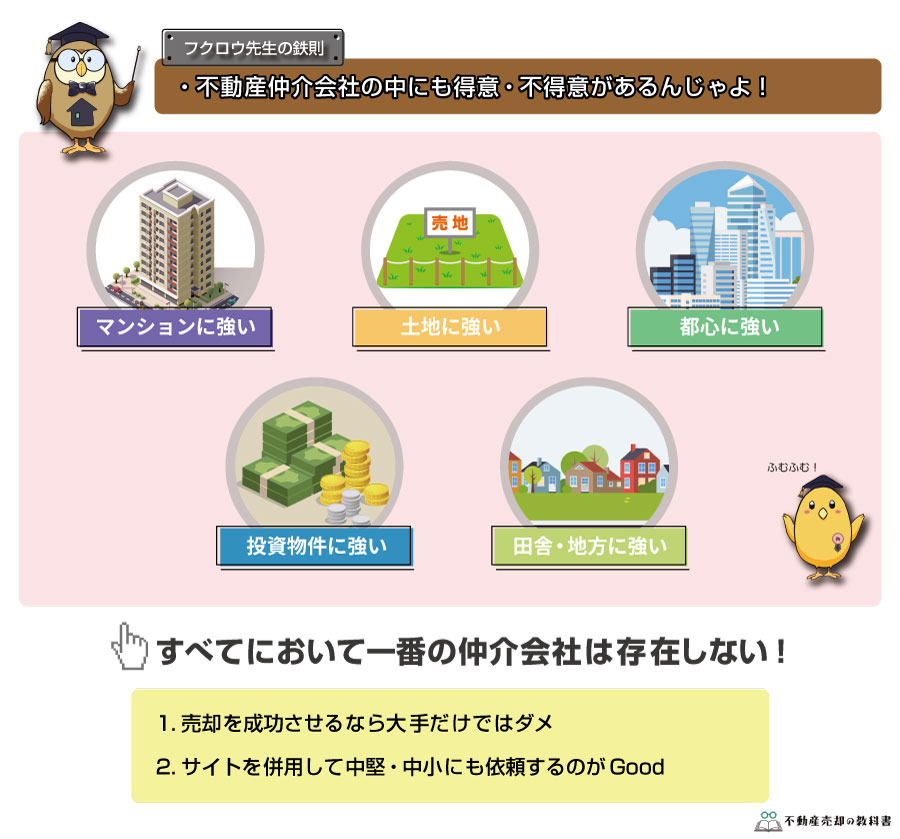

ただし、不動産売却を成功させるなら大手だけではダメ。不動産会社には得意・不得意があるためです。

だから下記のように複数の不動産一括査定サイトを併用して大手・中堅・中小にも依頼できるようにするのが成功の秘訣です。

売らなくてもOK!簡易的な机上査定&メール連絡も可能

紹介したサイトは、簡易的な机上査定も可能です。

また、イエウール以外は備考欄を設けており「メールでの査定額を送付してください」の旨を記載することで、不動産会社に伝わります。

どの不動産一括査定が「机上査定」「メール要望」が可能かの早見表は下記の通りです。

| 不動産一括査定サイト名 | 机上査定が対応 | メール要望 |

|---|---|---|

| すまいValue | ○ | ○ |

| SUUMO | ○ | ○ |

| HOME4U | ○ | ○ |

| イエウール | × | × |

| SRE不動産(※旧ソニー不動産) | × | ○ |

不動産一括査定サイトについては下記記事でさらに詳しく解説しています。

まずはどこか1-2社の査定依頼でOKという方は、下記の大手2社がオススメです。

評判がいい不動産仲介会社のおすすめランキングについては下記記事をご確認ください。

まとめ

筆界特定制度について解説してきました。

筆界特定制度は、境界が未確定の物件において、隣地所有者との境界が確定できない場合において利用することとなります。

筆界特定制度で明らかにできることは筆界だけなので、土地家屋調査士会ADRも併せて実施すると所有権界も確定することが可能です。

筆界特定制度を利用する場合には、売買契約書の容認事項にしっかりと内容を書き込み、売却後にトラブルが発生しないようにご注意ください。