土地活用が上手くできていない、資金が必要になったなど、人はさまざまな理由で土地を売却します。

なかには、相続時に相続税の納税資金を確保するために、自宅の土地の一部を切って売却したい方もいます。

土地を半分に切って売却したい方は、「どのように切ったら良いのか」と悩んでいる方も多いことでしょう。

また土地を切る際も建築基準法の基本的なルールを知らずに切ると、後からとんでもないことになります。

こんな悩みをスッキリ解消!

- 「分筆」と「分割」の違いについて知りたい

- 土地を半分に切る際の注意点について知りたい

- 土地を半分に切るべきかの判断方法について知りたい

そこで今回の記事では「土地を半分に分筆・分割して売却する方法」にフォーカスしてお伝えいたします。

この記事を読むことで、あなたは分筆と分筆の違いや土地の切り方を理解し、最低限知っておくべきルールや効果的な切り方を知ることができます。

分筆と分割の意味とそれぞれの違い

まず最初に分筆と分割の意味とそれぞれの違いについて見ていきましょう。

分筆(ぶんぴつ)とは土地を2つ以上に切ること、分割(ぶんかつ)は資産の分け方のことを指します。

筆(ふで)は土地の単位のこと。1筆の土地を2筆以上に分けることを分筆と呼ぶ。

分割は、資産の分け方のことであり主に相続で遺産を分け合うときに登場する言葉です。

2人の相続人が1つの土地を2人で「分ける」ときに「分筆」することがあります。

筆にはそれぞれ地番が振られており、分筆をすることによって新たな筆が作られ、地番が振られ、その土地の新しい登記簿謄本ができます。

土地を分筆すれば、独立した新たな土地が生まれるため、分筆した土地だけを売却することも可能です。

土地の分筆について見てきましたが、次に分割の種類について解説します。

分割には4つの種類がある

分割は、主に相続後に行う資産の分け方のことを指すことが多いですが、離婚の財産分与や、敷地内に別の建物を建てるケースも広義の意味で分割と捉えられることもあります。

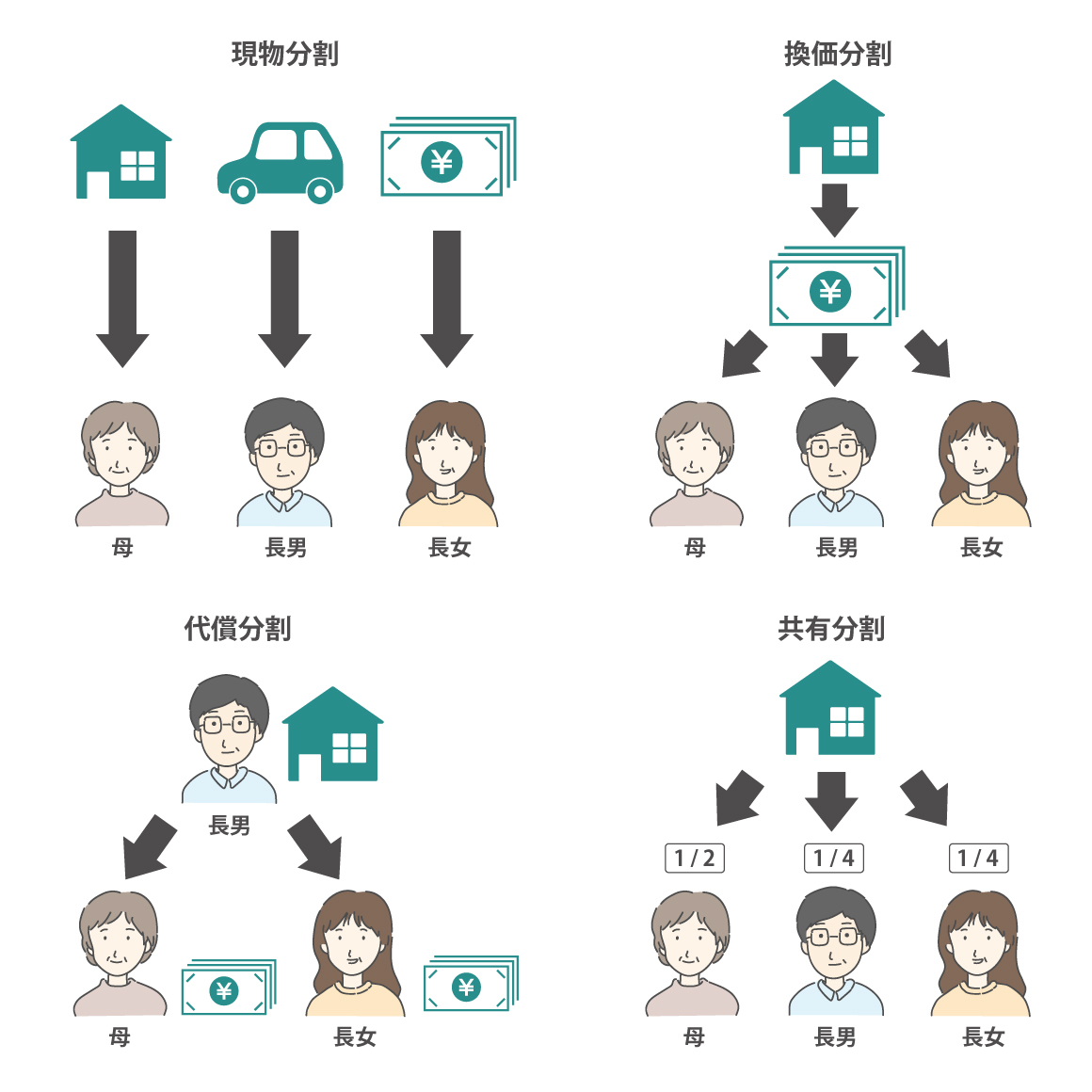

相続で行う資産の分割方法には以下の4種類があります。

| 分割の種類 | 詳細 |

|---|---|

| 現物分割 | 被相続人(亡くなった人)の現金や車、マンションなどの財産を現物でそれぞれの相続人に分ける分割方法 |

| 換価分割 | 不動産などの遺産を売却し、現金に換金する分割方法 |

| 代償分割 | 多くの財産を相続した一部の相続人が、他の相続人に代償金を払うことで不公平感を是正する分割方法 |

| 共有分割 | 主に法定相続分で遺産を分ける方法 |

それぞれの分割方法をイメージ図にすると以下のようになります。

相続した不動産は、何もしなくても法定相続分で共有していますので、特に何も分割しないことを共有分割と呼ぶこともあります。

法定相続分(ほうていそうぞくぶん)とは、被相続人(遺産を残して亡くなった人)の財産を相続する場合にあたり、各相続人の取り分として法律上定められた割合のこと

分割は資産の分け方であるため、「分割 = 分筆」ではありません。

例えば換価分割する場合は、分筆せずにそのまま売却し、売却で得た現金を皆で分けることになりますし、現物分割であっても、1つの土地をAさん、他の現金や車をBさんのような分け方をする場合には、分筆は不要です。

分筆を伴うケースとしては、1つの土地を相続人間で現物分割するようなケースです。

兄と弟でそれぞれ土地を単独所有したい場合には、土地を分筆して兄と弟でそれぞれ単独所有する形になります。

以上、分割の種類について見てきましたが、次に分筆と分割を実際に行う際の手順について解説します。

分筆と分割の手順

分筆の手順

分筆の手順は以下の通りです。

分筆の手順

- 事前調査を行う

- 境界確定測量を行う

- 分筆案を作成する

- 立会い

- 境界標を設置

- 土地分筆登記を行う

土地を分筆するには、土地の境界が全て確定していることが条件です。

確定測量図がある場合には、すぐに分筆を行うことができます。

確定測量図とは、全ての境界が確定している場合に発行される実測図のこと

境界には、隣地の私有地との境界を指す民々境界と、公道との境界を指す官民境界の2種類があります。

確定測量図を作成するには、民々境界と官民境界の全てが確定していることが必要です。

分筆作業も確定測量図の作成も、土地家屋調査士に依頼します。

土地家屋調査士とは、不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量を行う専門家のこと

既に確定測量図がある場合は、分筆登記だけを依頼します。

確定測量図がない場合には、確定測量図の作成と分筆登記の2つを依頼します。

確定測量図がある・ないケース毎における費用相場は以下の通りです。

| ケース | 費用相場 |

|---|---|

| 確定測量図があるケース | 25万円前後 |

| 確定測量図がないケース | 50万円前後 |

尚、確定測量図に関しては、周辺の地権者の数が多いほど金額が高くなります。

地権者とは、土地を使用収益する権利を有する者のこと

実際に見積もってみると金額が高いことが結構あるので、土地家屋調査士に見積もりを取ってから判断することをオススメします。

測量の種類や境界明示については以下の記事で詳しく解説しています。

次に分割の手順について見ていきましょう。

分割の手順

分割の手順は、大きく分けて「遺言による分割」と「遺産分割協議による分割」の2種類があります。

遺言とは、被相続人の意思で遺産の分け方を決めることができる分割方法のこと

遺産分割協議とは、相続後に相続人同士の話し合いによって遺産の分け方を決める分割方法のこと

相続では、遺言書が残っている場合は、遺言に従って分割することになります。

遺言書がない場合は、遺産分割協議によって分割方法を決めます。

したがって、相続が発生したらまずは遺言書の有無を確認することが鉄則です。

遺言書があれば、遺言書に記載された分割方法に従い、遺産を分けるのが基本的な手順となります。

また、遺言書があっても遺産分割協議によって遺言書とは異なる方法で分割することも可能です。

ただし、遺産分割協議が成立させるためには、相続人の全員の同意が必要となり、1人でも反対者がいれば、遺言書に従うことになります。

遺言書がある場合、または、ない場合であっても、遺産分割協議を成立させるためには、相続人の全員の同意が必要です。

分筆する時の注意点と固定資産税評価額の関係

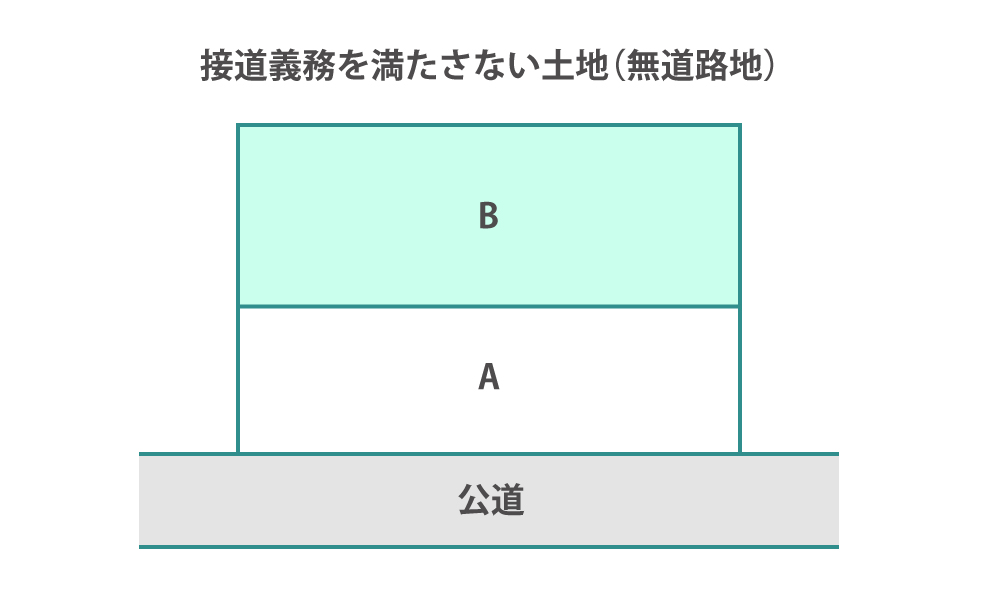

土地を分筆する場合、最も重要なことは接道義務を確保することです。

土地は、建築基準法によって道路幅員が4m以上の道路に間口が2m以上接していないと建物が建てられないことになっています。

間口とは、敷地や建物を、主要な方向から見たときの幅のこと

幅員が4m以上の建築基準法上の道路に2m以上の間口で接することを「接道義務」と呼んでいます。

道路の幅が4m以上あれば、仮に火災が発生したときに消防車が前面道路まで到着することができ、2m以上の間口があれば、消防ホースを引き込み消火活動ができます。

消防の観点から接道義務というのが定められているのです。

上記の図のようなの分筆の仕方だと、土地Bが接道義務を満たさなくなるため、建物を建てることができません。

土地Bは無道路地と呼ばれ、利用価値が著しく劣ることから固定資産税評価額が安くなります。

無道路地とは、一般に道路に接していない宅地のこと

無道路地は、固定資産税は安くなりますが、利用価値がないため、土地売却も困難になります。

よって、上記図のような接道義務を満たさなくなる土地にする分筆方法はNGとされています。

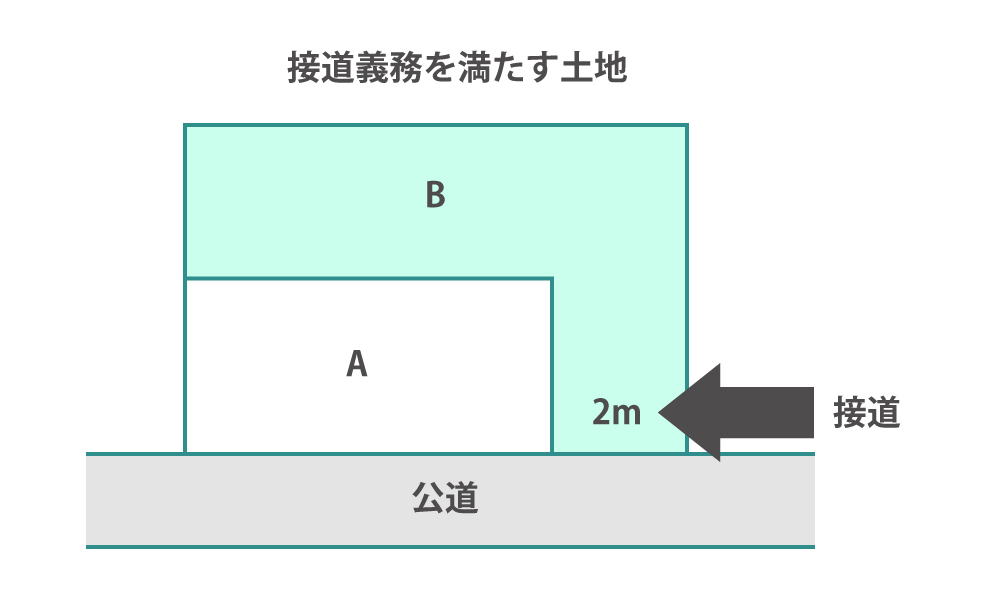

接道義務を満たすには、次の図のような分筆を行います。

上記図の土地Bは旗竿地(はたざおち)と呼ばれる土地ですが、敷地形状が悪くなるため土地Aよりも価値は劣ってしまいます。

旗竿地(はたざおち)とは、道路(公道)に接する出入口部分が細い通路上の敷地になっていて、その奥に家の敷地がある形状の土地のこと

上記図のような分筆をした場合、土地Aも土地Bも同じ道路に面しているため、固定資産税評価額に大きな差が生じることはありません。

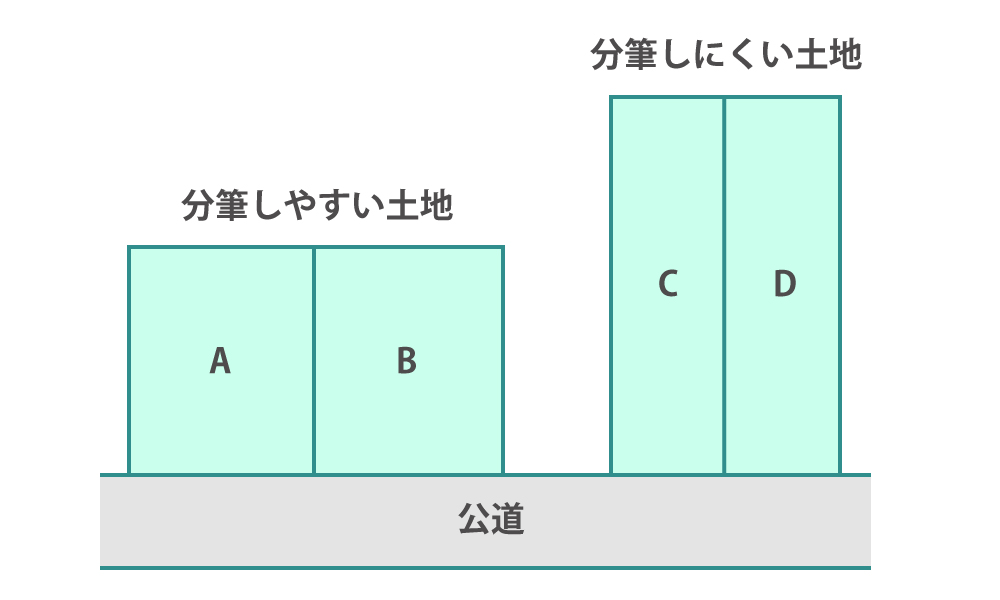

また、土地は行動に対して間口が広いほど、使い勝手が良い土地になるため、元々間口が狭い土地を更に分筆するのはオススメしないです。

上記図のABのような分け方であれば、分筆後の間口も広く確保できるため問題ありませんが、CDのような分け方をしてしまうと、CもDも使いにくい土地となってしまいます。

よって、元々間口の狭い土地は、無理に分筆せず、そのまま利用する方法を考えることをオススメします。

売却するなら分筆に強い不動産会社を探す

もし土地を分筆して売却を検討するなら、知識に明るい不動産会社を探す必要があります。

ただ、なかなか見つけるのは困難です。

そこでオススメなのが不動産一括査定を使うことです。

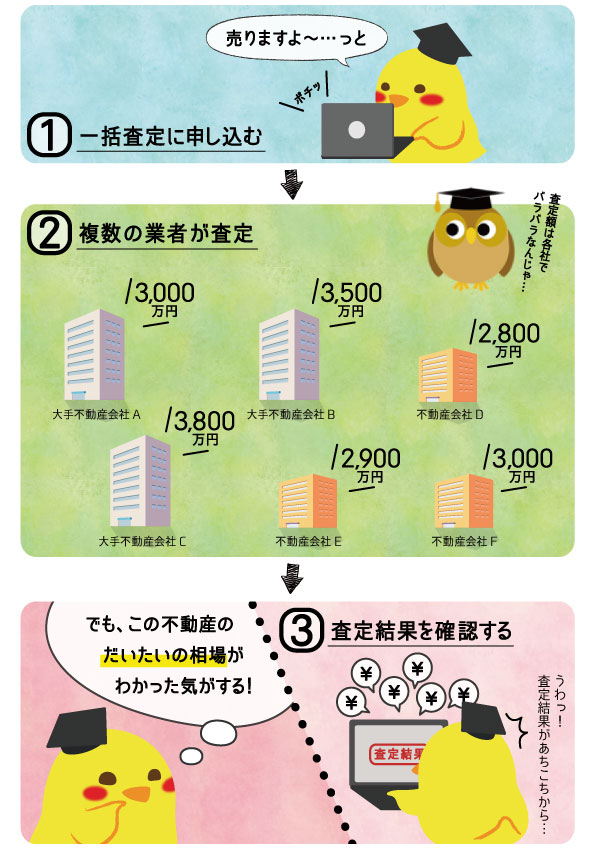

不動産一括査定とはインターネット上であなたが売りたいと思っている不動産情報・個人情報を入力すると、複数の不動産会社が自動的に見つかり一度に査定依頼できるサービス

複数の不動産会社から査定額を提示してもらうことができ、だいたいの相場観を掴むことができます。一括査定の流れとしては下記の通り。

不動産一括査定を使えば、分筆に強い不動産会社を見つけることができます。

不動産一括査定のオススメは「すまいValue」「SUUMO」「HOME4U」

不動産一括査定サイトは似たようなサイトが多くかなり乱立しています。

その中でも信頼性や実績から下記4つをオススメしています。

上記を見ると超大手だけに依頼ができる「すまいValue」だけで良いように思えます。

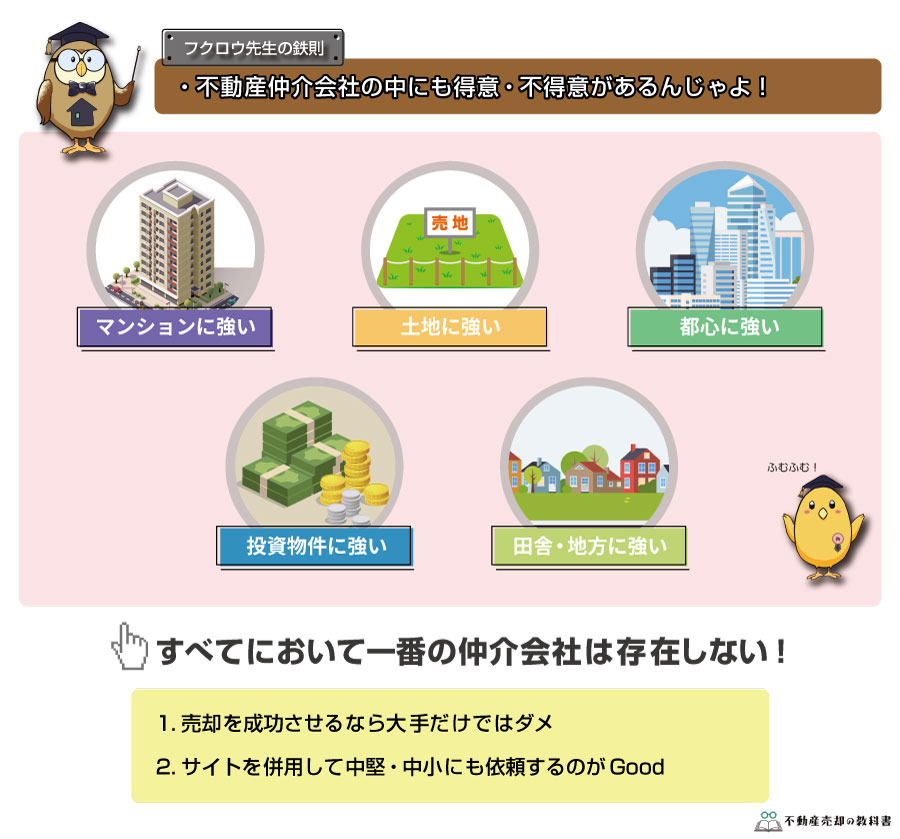

ただし、不動産売却を成功させるなら大手だけではダメ。不動産会社には得意・不得意があるためです。

だから下記のように複数の不動産一括査定サイトを併用して大手・中堅・中小にも依頼できるようにするのが成功の秘訣です。

売らなくてもOK!簡易的な机上査定&メール連絡も可能

紹介したサイトは、簡易的な机上査定も可能です。

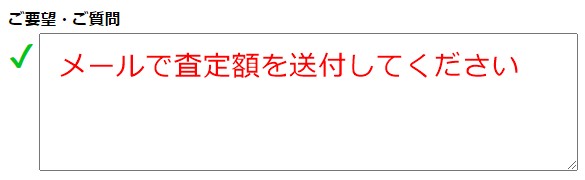

また、イエウール以外は備考欄を設けており「メールでの査定額を送付してください」の旨を記載することで、不動産会社に伝わります。

どの不動産一括査定が「机上査定」「メール要望」が可能かの早見表は下記の通りです。

| 不動産一括査定サイト名 | 机上査定が対応 | メール要望 |

|---|---|---|

| すまいValue | ○ | ○ |

| SUUMO | ○ | ○ |

| HOME4U | ○ | ○ |

| イエウール | × | × |

| SRE不動産(※旧ソニー不動産) | × | ○ |

不動産一括査定サイトについては下記記事でさらに詳しく解説しています。

まずはどこか1-2社の査定依頼でOKという方は、下記の大手2社がオススメです。

評判がいい不動産仲介会社のおすすめランキングについては下記記事をご確認ください。

親の土地に「分筆なし・分筆あり」で家を建てるケース

親の土地に家を建てる際に「分筆なし」「分筆あり」の対応について解説します。

分筆せずに家を建てる場合

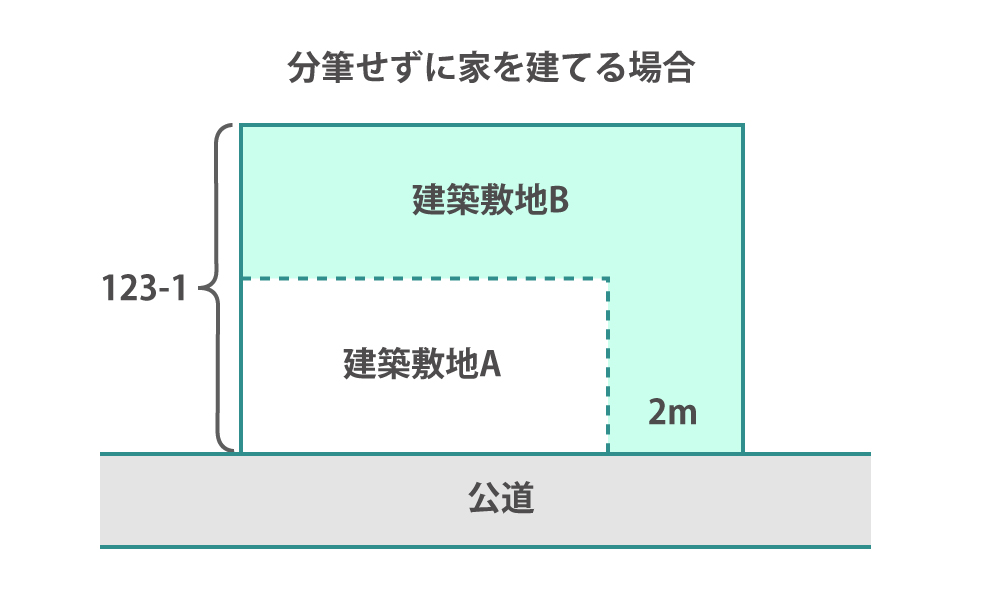

既に親の家が建っているような広い敷地に、分筆せずにもう一軒の家を建てることは可能です。

建物を建てるには、「一つの敷地に一つの建物」というのがルールですが、一つの建物を建てる一つの敷地は分筆を要件とされていません。

一つの建物のために存在する一つの敷地のことを「建築敷地」と呼んでいます。

建築敷地は、建築確認申請時に「ここです」と示せれば良いので、分筆をしていなくても建物建築は可能です。

例えば上図のような地番123-1の土地に対して、分筆せずに建築敷地Aや建築敷地Bとして確認申請を出すことができます。

つまり1筆である地番123-1上に2以上の建物を建てることは可能です。

ただし、申請する建築敷地は接道義務を満たしていることが条件となります。

分筆せずに家を建てる場合、分筆費用を節約することができます。

また、隣地と境界で争いがある場合など、境界確定ができないときでも建物を建築できることもできます。

しかし、分筆せずに家を建ててしまうと、将来的に売却や相続がしにくくなります。

新たに建てた家を単独で売却する場合には、土地を分筆することが必要となります。

また、分筆せずに親の土地に子供が家を建てた場合、概念上は借地の関係が生じます。

土地を借りること、または借りた土地のこと。

土地が親の所有のままだと、土地の固定資産税は親が払い続けることになります。

地代を払うか、または無償で借りる使用貸借にするかルールを決める必要があります。

分筆して家を建てる場合

分筆して家を建てる場合は、建築敷地と分筆後の敷地を合わせて分筆するのが基本です。

分筆して家を建てれば、土地の所有権を分けることができ、かつ権利関係が明確になるため、将来的に売却や相続がしやすくなります。

一方で、デメリットとしては、分筆費用がかかるということくらいなので、分筆して家を建てることをオススメします。

境界確定が難しい土地の場合、分筆して家を建てることは困難な選択肢となるので、注意が必要です。

タウンライフのカタログ&間取りプラン一括資料請求がオススメ

分筆して土地を分けた後に、家を建てる際の具体的なプランが決まっていない方は、注文住宅カタログを一括資料請求するのがオススメです。

「タウンライフ」では、様々な工法の住宅メーカーからカタログを取得することが可能です。

カタログと合わせて予算や土地の広さに合う設計図も送ってくれるハウスメーカーもあります。

分筆した後の土地に見合った注文住宅を設計できる住宅メーカーを探したい場合は、タウンライフのカタログ&間取りプラン一括請求を利用してみましょう。

まとめ

土地を半分に切って売却する場合の注意点と手順について徹底解説について見てきました。

土地の境界が確定していないと、そもそも分筆ができません。

確定測量には費用と時間がかかりますので、まずは境界が確定しているかどうかについて、確認することから始めましょう。