不動産の価値を知る方法の一つに、不動産鑑定というものがあります。

不動産会社に依頼する不動産査定とは異なり、国家資格を保有する「不動産鑑定士」へ依頼して行うもので、国の統一基準に基づいて算出される評価方法です。

不動産鑑定評価は、不動産の価値を把握したい様々な場面で利用できる評価になります。

こんな悩みをスッキリ解消!

- 不動産鑑定って一体何なのだろう

- 不動産鑑定と不動産会社が行う無料査定とは何が違うのだろう

- どういう時に不動産鑑定が必要になるのだろう

- 不動産鑑定を依頼するときはどのようにしたら良いのだろう

そこでこの記事では、不動産鑑定士による「不動産鑑定」について解説します。

この記事を読むことで、不動産鑑定とは何か、不動産会社が行う無料査定とはどのような違いがあるのか、不動産鑑定評価にできることや鑑定評価の方法について知ることができます。

ぜひ最後までご覧ください。

本記事の要点まとめ

- 不動産鑑定は国家資格を持った不動産鑑定士による不動産の評価

- 不動産会社による無料査定と算定精度に違いはない

- 他の人に不動産価値を証明書として提示する場合などに不動産鑑定が必要

- 一般の不動産価格を知りたいだけであれば、不動産会社による無料査定でOK

- 無料査定を頼むのであれば、一括査定サイトがオススメ

※詳細は「不動産会社の無料査定を頼むなら一括査定サイトが鉄則」で解説しています。

不動産鑑定とは?

不動産鑑定とは「不動産鑑定士」が行う算定

不動産鑑定とは、不動産鑑定士と呼ばれる国家資格者が行う不動産価格の算定で、不動産鑑定評価書という書面で不動産鑑定士が価格を提示します。

不動産鑑定評価書は、不動産鑑定士しか発行することができず、不動産鑑定士の独占業務となります。

世の中には、不動産会社による無料査定もありますが、不動産会社が行う査定では「鑑定評価」という名称を使うことができないことになっています。

不動産会社が行う査定では、「査定書」と呼ばれる名称を用いるのが通常です。

算定の精度について

不動産鑑定士による「鑑定評価書」も、不動産会社による「査定書」も、「この不動産いくらなの?」という問いに対し、「いくらです」と答えるものなので、結果は基本的に同じになります。

有料だからという理由で、不動産会社の査定よりも不動産鑑定士による鑑定評価の方が、精度が高いと勘違いする人もいますが、精度に差はありません。

例えば、Aという不動産の価格が5,000万円だとしたら、基本的には鑑定評価書も5,000万円、無料査定も5,000万円という結果になります。

そもそもモノの値段というのは、市場に詳しい人なら誰でも分かります。

例えば、モヤシの価格を知るだけなら、毎日買い物をしている主婦に聞いても、実際に値段を決めている食品スーパーの店長に聞いても大差はありません。

ただ、スーパーの店長は仕入れ価格・流通コスト・利益率・廃棄処分率・競合店の価格等を加味して価格を決めていきます。しっかりした根拠が言えます。これが、不動産鑑定士による鑑定評価に相当します。

不動産会社の無料査定は、野菜の相場に詳しい主婦の予想に相当し、算定結果自体は有料の鑑定評価と基本的に同じです。

一方で、不動産鑑定士による鑑定評価は、価格の理由付けがしっかりと行われているのが特徴となっています。不動産鑑定評価書は20~30ページ程度の書面となりますが、不動産会社の無料査定書は2~3ページ程度の書面となるのです。

不動産会社が行う無料査定との違い

書面の内容・ボリューム感の差異について説明しましたが、不動産鑑定士が行う不動産鑑定と、不動産会社が行う不動産査定には、他にも多くの違いがあります。

この章では、項目ごとに整理して解説していきます。

| 項目 | 不動産鑑定 | 不動産査定 |

|---|---|---|

| 依頼目的 | 様々なものに対応可 | 売却のみ |

| 費用 | 有料 | 無料 |

| 必要な資格 | 不動産鑑定士 | 無し |

| 算定の根拠 | 不動産鑑定評価基準 | 無し |

| 証拠力 | 高い | 低い |

依頼目的の違い

不動産鑑定は不動産会社が行う不動産査定と異なり、「売却ありき」の算定ではありません。目的に合わせて、どちらに依頼するかを選ぶ必要があります。

不動産鑑定の場合

不動産鑑定は、不動産売却時の下準備以外に、あらゆる目的に対応することが可能です。不動産価値の算定は必ずしも売却のときだけ必要というものではありません。

たとえば、隣地の購入や遺産の分割、離婚による財産分与等で適正価値の証明が必要なときがあります。

また、企業同士のM&Aでも相手方の保有する不動産の適正価値の証明が必要なときもあります。

そういった手続きの際は、不動産会社の無料査定ではなく、不動産鑑定による不動産鑑定評価書が必要になります。法で定められた基準で算定される不動産鑑定評価書は公的機関における立証資料として有効になるためです。

不動産査定の場合

それに対して、不動産会社の無料査定は、売却の仲介を行うためのサービスの一環として行っています。その先に、仲介手数料が得られるという期待があるため、無料で査定に対応してくれるのです。

単に価格を知りたいだけでは、不動産会社は何も得ることができないため、売却の目的以外では査定を行ってくれないことになります。

逆に言うと、一般的な売却目的であれば、不動産会社に依頼する無料査定で何も問題ないというのが事実です。

不動産会社に無料査定を依頼しようという方は、まとめて複数社に依頼できる、一括査定サイトの活用をオススメします。詳しくは「不動産会社の無料査定を頼むなら一括査定サイトが鉄則」で解説しております。

算定費用の違い

費用に関しては、不動産鑑定士による不動産鑑定は有料で、不動産会社の不動産査定は必ず無料です。

不動産鑑定の場合

不動産鑑定士はそもそも、不動産鑑定評価を行うことを生業(なりわい)としています。鑑定評価手数料を得ることが不動産鑑定士の主たる収入となるため、不動産鑑定評価は有料です。

鑑定評価手数料は、評価額が大きいほど大きくなる仕組ですが、一般的に、20万円~80万円程度となります。

不動産鑑定士への依頼時の料金相場については下記記事で詳しく解説しています。

不動産査定の場合

一方で、不動産会社の査定は必ず無料となります。その理由は、不動産会社が得る仲介手数料は成功報酬であるためです。

不動産会社の無料査定は、あくまでも仲介のサービスの一環として行われます。

不動産会社は仲介手数料を売却が決まった時のみしか得ることができないので、仲介の途中過程である査定では費用を取れないことになっています。そのため、不動産会社による査定は必ず無料です。

不動産会社が行う無料の不動産査定については下記記事で詳しく解説しています。

必要な資格の違い

鑑定評価を行うには、不動産鑑定士という国家資格が必ず必要です。

それに対して、不動産会社が行う無料査定には特に資格は必要とされません。

不動産会社を営むには、5人に1人が宅地建物取引士の資格が必要ですが、査定そのものには資格は必要とされていないのが特徴です。

極端なことをいえば、不動産会社の無料査定は、何も資格を持たない新入社員が会社に入った初日に行っても問題ないことになります。

実際には、不動産会社の無料査定は経験豊富なベテラン営業マンがやっていますが、査定している人の資格の保証はないという点が特徴です。

算定の根拠の違い

有資格者が行う不動産鑑定にしか法律上の根拠はありません。

不動産鑑定の場合

不動産鑑定は国が定める不動産鑑定評価基準に基づいて行われています。

そのため、第三者から見ても「これはきちんとした価格だ」ということが分かりやすいという点が特徴です。

不動産査定の場合

不動産会社が行う無料査定には、特に法律上の根拠はありません。

もちろん、不動産会社が行う無料査定も実際には周辺の取引事例を基に査定されるため、実際には査定根拠は存在します。

しかしながら、不動産会社が行う無料査定では、査定方法に法律上の定めがないため、単に直感で価格を出しても構わないことになっています。

主婦がモヤシの値段を当てるのと同じで、直感だから間違っているというわけではないです。

ただ、不動産鑑定と比べると、不動産会社が行う無料査定では、査定結果を信用して良いかどうか分からないという不安は残ります。

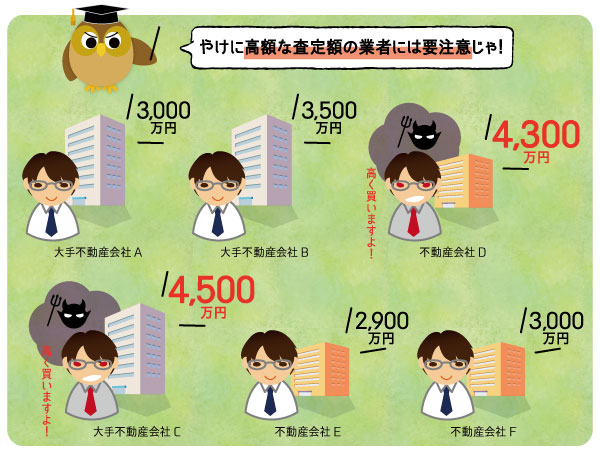

特に初めて依頼する方は不安が強いかもしれません。実際に、依頼する不動産会社によって金額が大きく揺れることもあります。

信頼できる不動産会社をみつけるための鉄則は、複数社へ査定依頼をして見比べながら決めていくことです。

「不動産会社の無料査定を頼むなら一括査定サイトが鉄則」で詳しく解説しているので、無料査定を検討の方はご確認ください。

証拠力の違い

証拠力は、不動産鑑定の方が高く、不動産会社の無料査定の方が低くなります。

不動産鑑定評価書は、税務署や裁判所に対する証明資料として用いることができますが、不動産会社の無料査定では公的機関への証拠資料として用いることができないのが特徴です。

その理由は、不動産会社の無料査定が、査定方法に特に法律で定められたルールがあるわけでもなく、無資格者でもできてしまうからです。

不動産会社の無料査定の結果が間違っているというわけではないのですが、やはり誰でも自由に査定できてしまう無料査定は、税務署や裁判所が証拠として採用しにくい部分があります。

不動産鑑定は、何といっても国が定めた不動産鑑定評価基準に基づいて、国家資格者が評価をしているため、国の機関である税務署や裁判所等の証拠として採用されます。

よって、公的機関へ証拠資料として備えるには、鑑定評価が必要となります。

一般的な売却目的の査定であれば、無料査定でOK

結論として、不動産鑑定は税務署、裁判所、銀行などに提出する時や、不動産会社では査定が難しいような特殊な不動産の算定時に必要となります。

一般的な不動産の売却目的などであれば、通常の流れとして、不動産会社の無料査定で何も問題がありません。

不動産会社の無料査定を頼むなら一括査定サイトが鉄則

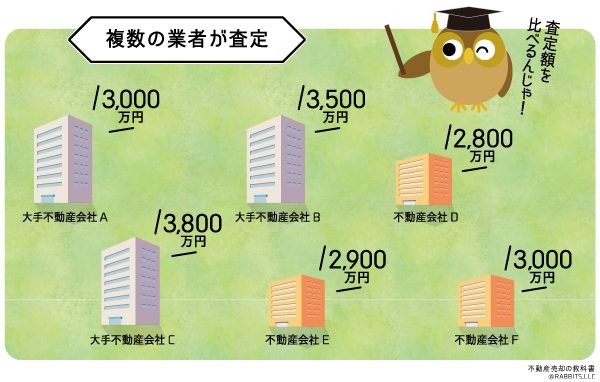

無料査定を頼む場合の鉄則があります。それは「複数社の査定額を比較すること」。

理由は、1社のみの査定額だと、その査定額が高いのか、低いのか、はたまた自分の不動産に強い会社なのか判断ができないから。

複数社の査定額を比べるのは非常に有効なのです。

不動産は金額が大きいだけあり、不動産会社によって数百万円の売却金額が異なります。

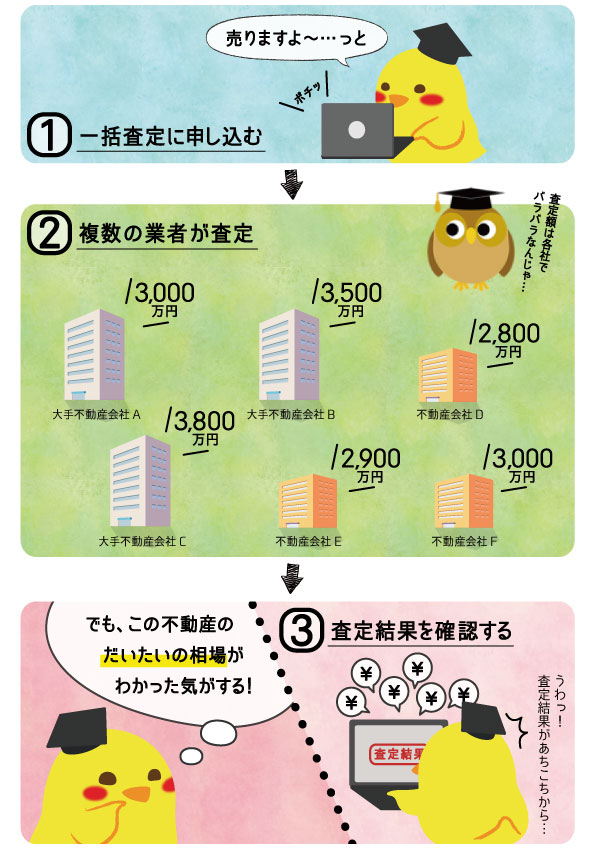

そして、複数社の査定額を比較できる便利なサービスが不動産一括査定と呼ばれるサービス。

不動産一括査定とはインターネット上であなたが売りたいと思っている不動産情報・個人情報を入力すると、複数の不動産会社が自動的に見つかり一度に査定依頼できるサービス

複数の不動産会社から査定額を提示してもらうことができ、だいたいの相場観を掴むことができます。一括査定の流れとしては下記の通り。

不動産一括査定を使うと、一度に複数の不動産会社に査定を取ることができます。

信頼できる不動産会社を効率よく見つけることが可能です。

一括査定サイトのオススメは「すまいValue」「SUUMO」「HOME4U」

不動産一括査定サイトは似たようなサイトが多くかなり乱立しています。

その中でも信頼性や実績から下記4つをオススメしています。

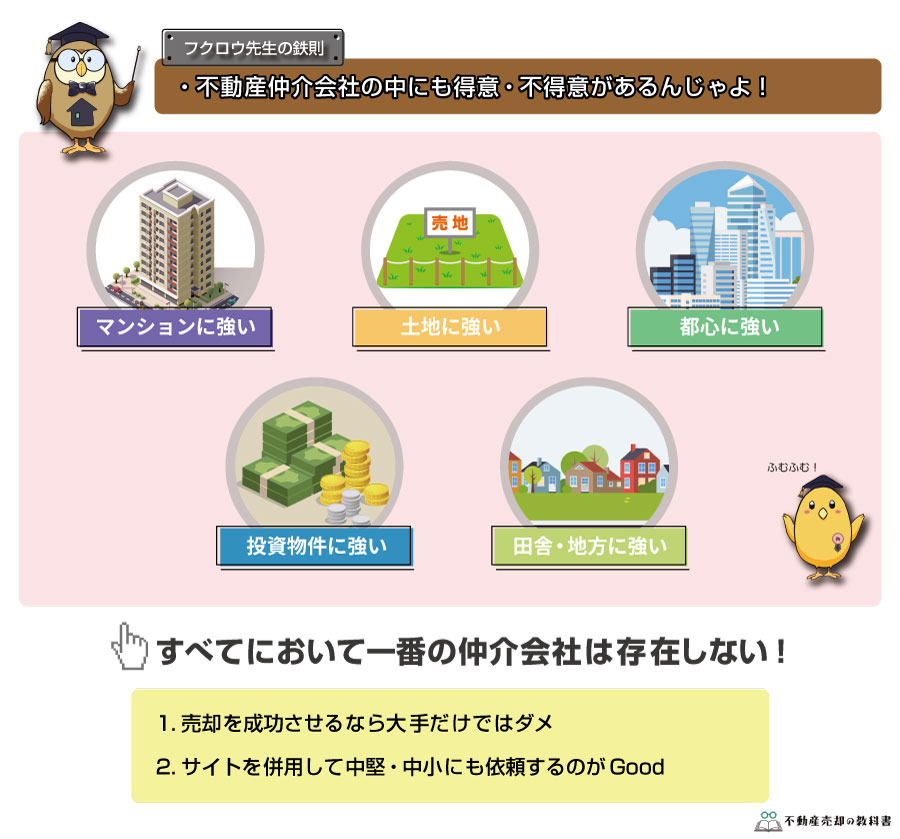

上記を見ると超大手だけに依頼ができる「すまいValue」だけで良いように思えます。

ただし、不動産売却を成功させるなら大手だけではダメ。不動産会社には得意・不得意があるためです。

だから下記のように複数の不動産一括査定サイトを併用して大手・中堅・中小にも依頼できるようにするのが成功の秘訣です。

売らなくてもOK!簡易的な机上査定&メール連絡も可能

紹介したサイトは、簡易的な机上査定も可能です。

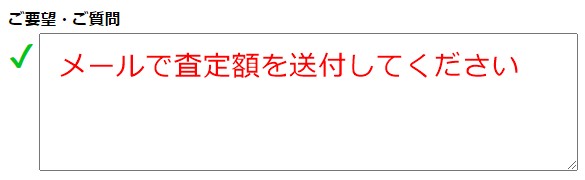

また、イエウール以外は備考欄を設けており「メールでの査定額を送付してください」の旨を記載することで、不動産会社に伝わります。

どの不動産一括査定が「机上査定」「メール要望」が可能かの早見表は下記の通りです。

| 不動産一括査定サイト名 | 机上査定が対応 | メール要望 |

|---|---|---|

| すまいValue | ○ | ○ |

| SUUMO | ○ | ○ |

| HOME4U | ○ | ○ |

| イエウール | × | × |

| SRE不動産(※旧ソニー不動産) | × | ○ |

不動産一括査定サイトについては下記記事でさらに詳しく解説しています。

まずはどこか1-2社の査定依頼でOKという方は、下記の大手2社がオススメです。

評判がいい不動産仲介会社のおすすめランキングについては下記記事をご確認ください。

不動産鑑定でできること

この章では、不動産鑑定でできることについて解説します。売却する場合の不動産価格の算定という意味で、無料査定と比較しながら解説してきましたが、他にも色々な鑑定を依頼することができます。

継続賃料の鑑定評価

不動産の鑑定評価では、継続賃料の鑑定評価も可能です。

継続賃料とは、既に賃貸借契約が締結されている契約期間中の賃料のことを指します。

継続賃料は、契約期間が長くなると市場の賃料とは乖離し始めるため、適正額が分からなくなることが多いです。

貸主と借主の間で、裁判になることもありお互いの主張の根拠とするために鑑定評価を取ることがあります。

立ち退き料の鑑定評価

不動産の鑑定評価では、立ち退き料の鑑定評価も可能です。

貸主から借主を退去させる際、立ち退き料が必要となり、貸主と借主との間で裁判になることも多いです。

不動産の鑑定評価では、適正な立ち退き料はいくらなのかという鑑定も行うことができるので、活用してみてはいかがでしょうか。

広大地の評価

不動産の鑑定評価では、広大地の評価も可能です。

広大地とは、標準的な宅地の地積に比して著しく地積が大きな土地のことを指します。

広大地として認められると、土地の相続税評価額を減額することが可能です。

不動産鑑定士による広大地の意見書を付けることで、広い土地の相続税評価額を下げることができます。

借地権の鑑定評価

不動産の鑑定評価では、借地権の鑑定評価も可能です。

借地権は、土地を借りる権利のことですが、借りる権利に経済価値が発生します。

借地権は所有権と比べると、取引数が少なく適正な額が分かりにくいのが特徴です。

不動産鑑定では、このように取引件数が少なくて適正額が分かりにくい不動産も評価することができます。

特殊な不動産の鑑定評価

不動産の鑑定評価では、特殊な不動産の鑑定評価も可能です。

特殊な土地としては、例えば「線路の高架下地」、「墓地」、「土壌汚染のある土地」、「著しく不整形な土地」、「ゴルフ場・スキー場」、「沼地」のようなものがあります。

いくらで取引すれば良いのか分からないときは、根拠をもって値段を決めることが必要です。

一般的に取引されないような不動産の価格を知りたいときは、鑑定評価が有効となります。

また、会社がM&Aをする場合も、売却される側の会社が不動産を多く持っている場合、購入する会社としては、その会社の持っている不動産の本当の価値を知る必要があるため、鑑定評価を依頼します。

資産をたくさん持っているような会社を購入する際は、適正な価格がいくらなのか良く分からなくなることが多いため、鑑定評価を取るということがあります。

実際に不動産鑑定がよく活用される場面

不動産鑑定でできることを解説しましたが、具体的にどのような場面で、活用されているのかを見ていきます。

結論としては、下記のような法人間の売買や裁判立てになりそうな取引の場合などで、よく不動産鑑定が行われています。

- 法人と代表者間の売買

- 土地建物の内訳価格を求めたいとき

- 価格が良く分からない特殊な不動産の売買

それでは、それぞれ具体的に見ていきましょう。

「3.価格が良く分からない特殊な不動産の売買」に関しては、特殊な不動産の鑑定評価の章で前述したので、割愛します。

法人と代表者間の売買

不動産鑑定で最も多い利用シーンが法人と代表者間の売買での利用になります。

中小企業の社長が、自分が経営している会社と不動産を売買するような場合です。

例えば、社長が個人で持っている土地を会社が駐車場として利用しているような状況で、会社が社長からその土地を買い取るようなケースです。

もし社長が第三者にその土地を売却した場合、譲渡所得が発生し、社長に所得税が発生してしまうようなことがあります。

しかしながら、自分の経営している会社に売るのであれば、安く売ることで所得税を発生させないというようなことも、やろうと思えばできます。

そのため、売買によって脱税行為もできてしまうのです。

このような事態を避けるために、法人と代表者間の売買であっても、第三者から見て客観的に適正な価格で取引を行わなければなりません。

ただ、問題となるのが、「では適正価格とは誰が決めるの?」という点です。

そこで登場するのが、国家資格者である不動産鑑定士による鑑定評価です。

不動産鑑定士は、不動産の価格を出す国が認めた専門家であり、不動産鑑定士が出した価格で取引をしたのであれば、適正な価格で取引したのだろうということを推察することができます。

よって、法人と代表者間の売買においては、取引の前に不動産鑑定評価書を取得します。

その後、不動産鑑定評価書に基づく金額で売買をしておけば特に問題はありません。

売買の後、仮に税務署が取引に関して訪ねてきたとしても、「不動産鑑定に基づき取引をしました。」ということで、鑑定評価書を見せれば、大丈夫です。

税務署は登記の異動記録から全ての不動産売買を把握しています。

法人と代表者間の売買は、脱税が行われやすいため、特にマークされている取引です。

他に税務署に目を付けられやすい取引は、関係会社間取引や親族内取引があります。

このような取引は、価格を自由に操作できるため、脱税を可能としてしまいます。

売買の前に不動産鑑定を取得し、適正な取引額で取引を行うようにして下さい。

土地建物の内訳価格を求めたいとき

2つ目は、法人が不動産を売却する場合に、土地建物価格の適正な内訳を知るために鑑定評価を取得することがあります。

具体的には、法人が築年数の古い収益物件を売却するような場合です。

収益物件は利回りで土地建物価格が一体となって取引されることが多いため、土地建物価格の内訳が分からないことがあります。

消費税の課税事業者となっている法人は、不動産を売却すると建物価格の消費税を受け取ることになります。

消費税は土地には発生せず、建物に対してのみ生じます。法人は売主として消費税を受け取ります。これを預り消費税と呼びます。

消費税の課税事業者は預り消費税と支払消費税との差額を納税する仕組みです。

この際、建物価格が高いと、預り消費税が高くなり、最終的に納税する消費税の金額も高くなってしまいます。

築古物件の場合には、建物価格が非常に低く、収益物件でも実際には、ほぼ土地値だけで取引されているようなケースもあります。

このような場合には、建物価格は小さいため、適正な土地と建物の内訳価格が分かれば、預り消費税が非常に少なくて済みます。

築古物件で、土地建物価格が税込みで決まっている場合、適正な土地建物価格の内訳を知ると、実は消費税がほとんどなかったということもあり得ます。

法人が築古の物件を売却する場合には、適正な土地建物価格の内訳を知るために、不動産鑑定を取ることもあるのです。

以上、ここまで不動産鑑定の概要や、必要になるシーンについて解説してきました。

不動産鑑定評価が必要かどうか判断がついたのではないでしょうか?

そこで次に不動産鑑定評価を依頼する方法について解説します。

不動産鑑定評価を依頼する方法6ステップ

この章では不動産鑑定評価を依頼する方法の6つのステップについて解説します。

- 不動産鑑定業者を探す

- 不動産鑑定業者に電話する

- 不動産鑑定士と面談する

- 鑑定評価等業務依頼書兼承諾書に押印する

- 価格の内示を受ける

- 鑑定評価書を受領する

それぞれのステップを見ていきましょう。

step

1不動産鑑定業者を探す

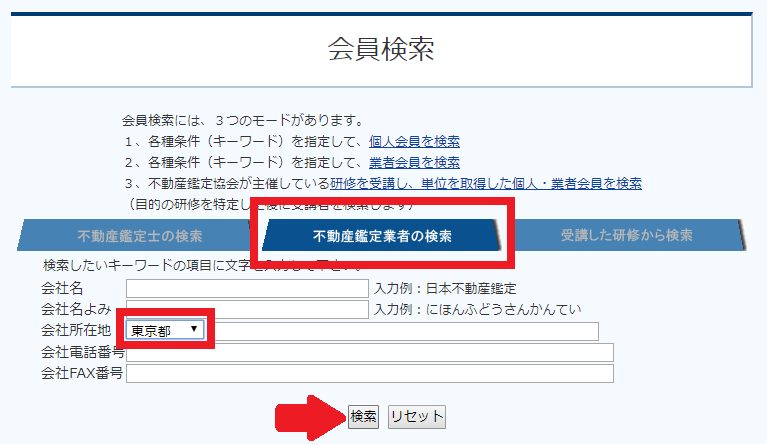

最初に不動産鑑定業者を探すことから始めます。

不動産鑑定業者はどこが良いのか分からないと思いますので、各都道府県の不動産鑑定士協会のホームページから探すことをオススメします。

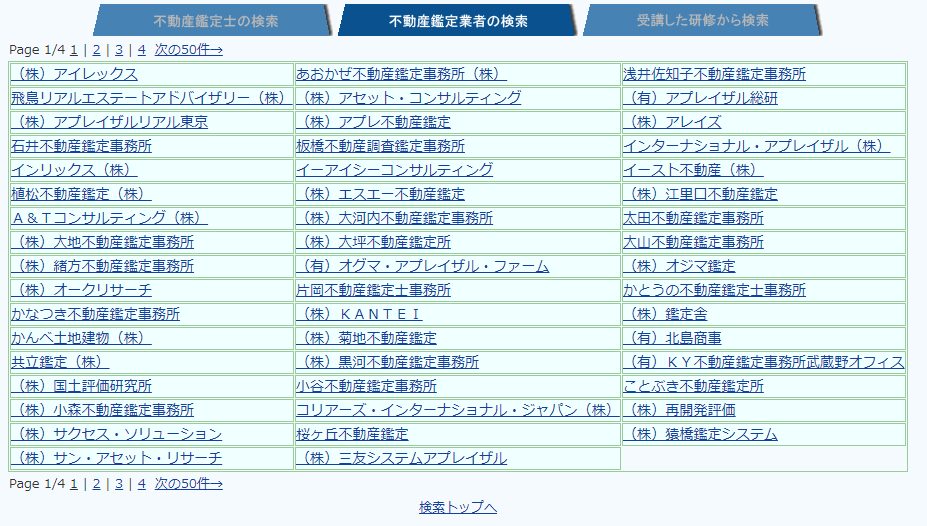

探し方はカンタン。日本不動産鑑定士協会連合会のホームページの会員検索ページにアクセス。

「不動産鑑定業者の検索」を押して、会社所在地で鑑定したい不動産の都道府県を選択して検索します。

すると不動産鑑定が行える会社が出てきます。

不動産鑑定士事務所は、ほぼ100%と言っていいほど各都道府県の不動産鑑定士協会に入会しています。

協会のホームページを見れば、その都道府県の全ての鑑定事務所が一覧で分かります。

step

2不動産鑑定業者に電話する

不動産鑑定協会のホームページからは、各社の不動産鑑定事務所のホームページにリンクが貼られていることが通常。

気になる不動産会社が合ったら、電話で連絡してみてください。

場所や物件の種類等を教え、まずは見積もりを依頼します。

金額を固定で設定している不動産鑑定事務所であれば、その場で金額を教えてもらえます。

見積金額を見て、予算内に収まりそうであれば、鑑定評価を依頼しましょう。

step

3不動産鑑定士と面談する

不動産鑑定評価の依頼をすると、不動産鑑定士が現地まで調査をしに来ます。

電話で訪問日時を設定する際、具体的な必要資料を指示されます。

不動産鑑定に必要資料は物件の種類によって異なります。

不動産鑑定を依頼するときに必要な資料

不動産の鑑定評価は、売却とは異なるため、「この資料が無いと絶対にできない」というものではありません。

不動産の鑑定評価は買主からの依頼もありますので、買主は物件に関する資料を基本的に持っていないことが通常です。

登記簿謄本や公図といった法務局で取得できる資料だけでも鑑定評価は可能なので、何も資料を持っていなくても依頼することはできます。

ただし、鑑定評価の精度を上げるためには、物件に関する資料はあった方が望ましいです。

そのため、所有者からの依頼の場合には、以下のような資料を求められることがあります。

- 更地:土地の実測図、固定資産税の納税通知書

- 自用の土地建物:土地の実測図、固定資産税の納税通知書、建物の請負工事契約書、新築時に追加・サイン工事がある場合はその金額が分かる資料、損害保険料

- 収益物件:土地の実測図、固定資産税の納税通知書、建物の請負工事契約書、新築時に追加・サイン工事がある場合はその金額が分かる資料、損害保険料、レントロール(テナント別賃料)・共益金等の分かる資料、管理会社への支払費用の分かる資料、修繕費用・建物維持管理費・水道光熱費の推移(過去3年分)、エンジニアリングレポート

空室の実績

上表の資料は、あくまでも参考です。

無ければ「ない」という前提条件のもとに鑑定評価は行われます。

必要書類については、物件に応じて不動産鑑定士が指示してくれますので、その指示に従って揃えておいてください。

不動産鑑定士との面談時には、物件の過去の利用履歴や、地下埋設物の有無等、所有者しか分からない情報のヒアリングが行われます。

また、鑑定評価ではいつ時点の価格なのかという点が重要になります。

不動産鑑定評価の価格の時点のことを「価格時点」といいます。

依頼者から「10月1日時点の価格を出して欲しい」とか、「6月末時点の価格を出して欲しい」といった要望を伝えるのが通常です。

step

4鑑定評価等業務依頼書兼承諾書に押印する

正式に不動産鑑定評価の依頼が決まると、「鑑定評価等業務依頼書兼承諾書」に押印します。

鑑定評価等業務依頼書兼承諾書とは、鑑定評価の依頼の際の契約書のようなもの

鑑定評価等業務依頼書兼承諾書への押印は、鑑定評価の発注の際、依頼主が押印しなければならない書面です。

step

5価格の内示を受ける

鑑定評価を依頼すると、1~2週間程度で価格の内示があります。

価格の内示とは、「鑑定評価額は○○万円になりますよ」という事前アナウンス

内示価格に特に問題が無ければ、そのまま鑑定評価書の書面の制作に移行してもらいます。

内示価格が思った金額とは違う場合、調整できる範囲であれば調整してもらうことも可能です。

鑑定評価は、いきなり鑑定評価書が届くわけではなく、内示があって依頼者が確認しながら進めることができます。

step

6鑑定評価書を受領する

内示価格を了解すると、その後1~2週間程度で鑑定評価書が出来上がります。

鑑定評価書は依頼から納品まで2~4週間程度となることが一般的です。

鑑定評価額を求める基本的な3つの方法

最後に、鑑定士がどんな考えで不動産評価をしているのかということを紹介したいと思います。

少し専門的な内容になるので、流し読みする程度で感覚的にご理解いただければと思います。

不動産鑑定は鑑定評価基準に則って評価が行われるため、簡単に金額がパパっと出てきません。

逆に言えば、評価方法が厳格であるがゆえに、税務署や裁判所が証拠資料として認めてくれています。

不動産鑑定評価基準では、不動産の価格を「費用性」と「市場性」、「収益性」の3つの観点から考えて、「原価法」「取引事例比較法」「収益還元法」という手法で求めるように定めています。

それぞれの方法と特徴の関係を示すと以下の通りです。

| 評価手法 | 内容 | 適用物件 |

|---|---|---|

| 原価法 | 費用性に着目した価格の求め方です。 建物の建築コスト等を鑑み、 土地価格を加算して原価からアプローチして求める価格になります。 |

一戸建ての建物 工場・倉庫 自社ビル |

| 取引事例比較法 | 市場性に着目した価格の求め方です。 周辺の取引事例を参考に求める価格になります。 |

中古マンション 土地(更地) |

| 収益還元法 | 収益性に着目した価格の求め方です。 不動産が生み出す純収益を利回りで割って求めた価格になります。 |

収益物件全般 (アパート・ワンルームマンション・賃貸オフィス等) |

まとめ

不動産鑑定と無料査定との違いや利用シーンについて解説してきました。

不動産鑑定は、無料査定とは違い、法で定められた基準で算定され、公的機関における立証資料にもなります。遺産の分割や、法人と代表者間の売買、価格が良く分からない不動産の売買の際などのシーンで活用する場面が出てきます。

逆に言うと、一般的に「不動産の市場価格を知りたい」という場合や、単純に売却目的の場合は不動産会社の無料査定で十分となります。

不動産鑑定は、税務署に対して正当性を証明する必要がある取引をする場合等、鑑定評価の必要性が生じたら利用を検討してみてください。