こんな悩みをスッキリ解消!

- 無印良品の家の坪単価・総額って、いくらくらいなんだろう?

- 他のメーカーと比べて、どうなのかな?

- 建てた人の声を見ると「ボロボロ」「住みにくい」と書かれているけど…

7,000アイテムを超える日用品や家具家電、衣類などを提供する無印良品。

そのアイテムを包み込む「器」というコンセプトで誕生したのが、無印良品の家です。

無印良品の家はシンプルでセンスが良いだけではなく、断熱性能の高さや構造の安心感もあります。他のメーカーがオプション扱いするものも標準採用することによって、良いものをコストダウンして提供しています。

「無印良品って家も作っているの?」と、まだまだ知名度はそこまで高くありませんが、深く知れば知るほど魅力を感じるメーカーです。

ぜひ無印良品の家の強みや弱みを知って、その価格に合った価値があるのか、また他のメーカーを検討するべきか判断してくださいね。

この記事では、無印良品の家の坪単価や建坪に応じた建築費用について徹底的に分析しています。

また、無印良品の家の「特徴」や「人気商品」、実際に建てた方の口コミや評価ももとにした「強み・弱み」がひと目でわかるようまとめました。

無印良品の家らしい、建築実例も間取りや写真つきで紹介しています。

本記事の結論先読み!

- パナソニックホームズの坪単価は50万円~90万円

- 無印良品の家の坪単価は、50万円~90万円

- 構造は木造。大空間の取りやすいSE構法

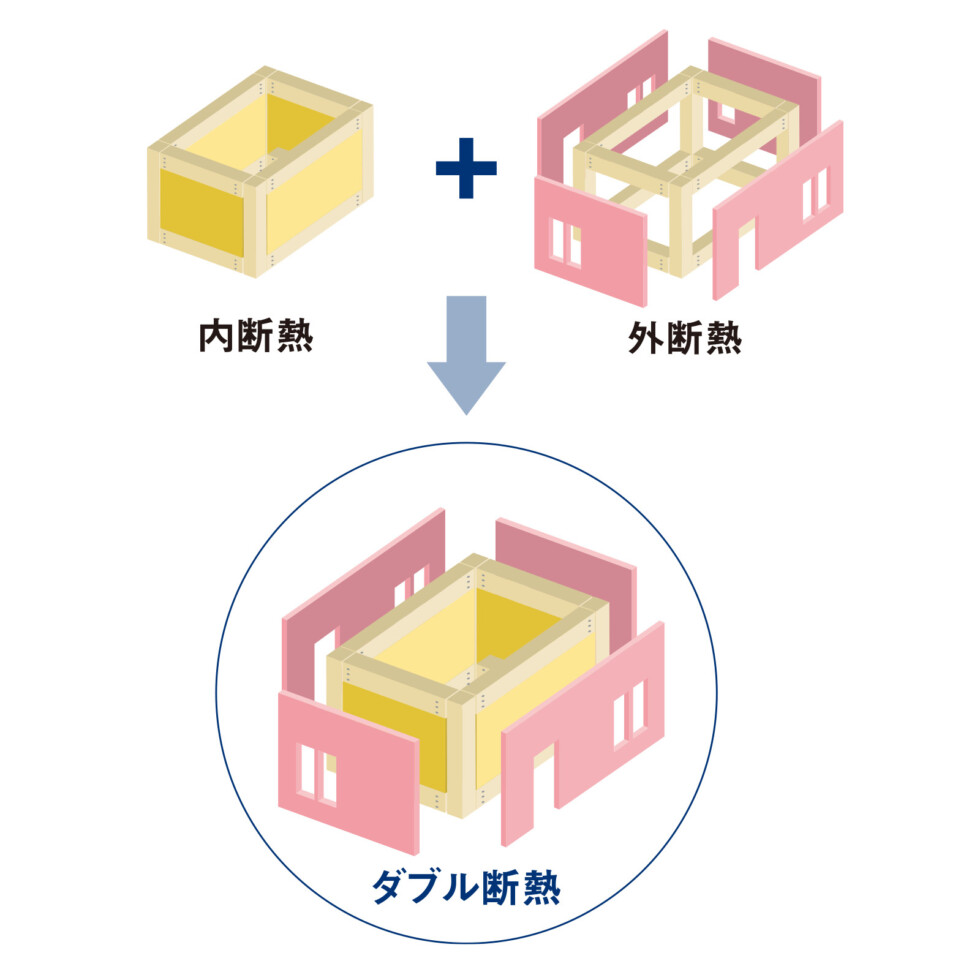

- 内断熱と外断熱を合わせたダブル断熱を標準採用

- 平屋、二階建て、三階建てと建築可能。都心の狭小地から郊外の広大な敷居までそれぞれに合った商品ラインナップ。

- フランチャイズ契約で工務店によって質のばらつき有り

- 保証は大手住宅メーカーほど充実していない

- 坪単価は大手住宅メーカー並みだが、内容は充実している

無印良品の家を検討している方は、ぜひ最新情報をまとめたこの記事に目を通してみてくださいね!

※2025年7月現在

納得いく価格で理想の家を建てる方法

【PR】タウンライフ

自分が納得いく価格で理想の家を建てるには、数多くのハウスメーカーや工務店を比較するのが一番です。

そこでオススメなのが、タウンライフを使って一括資料請求すること。

タウンライフを使うと、ハウスメーカーから要望にあったカタログや間取り例が届くので、イメージを膨らませることができます。

強引な営業もないので、まずは理想のマイホームに向けてカタログを請求するのをオススメします。

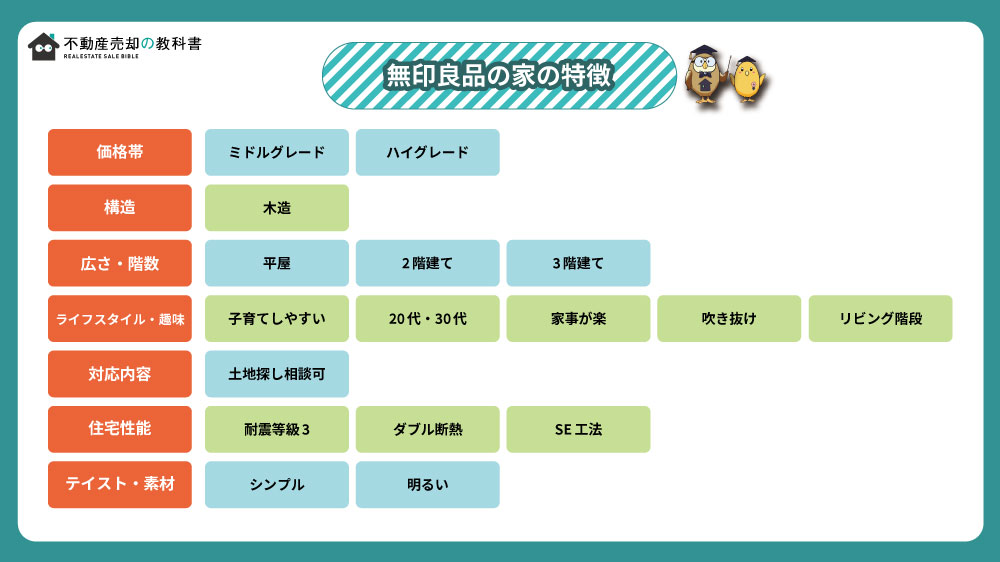

一目で分かる:無印良品の家の特徴

無印良品の家は、MUJI HOUSEが展開する「木造」の住宅ブランドです。

| 坪単価 | 50万円~90万円 |

|---|---|

| 構造 | 木造(SE構法) |

| 建物タイプ | 平屋、2階建て、3階建て |

| 保証期間 | 引き渡しより10年間 |

| 販売戸数 | 282戸(2019年度) |

| 施工エリア | 全国(北海道・沖縄を除く) |

| 会社設立 | 2000年5月 |

| 公式サイト | https://www.muji.net/ie/ |

無印良品の家は、株式会社MUJI HOUSEが経営する住宅会社です。

みなさんがよく知っている無印良品を展開する株式会社良品計画が親会社。無印良品が販売する、衣類・家具家電・文具・食料品など7000種類を超える商品を包み込む「器」として、2000年に無印良品の家は誕生しました。

※出典:無印良品の家 HPより

年間販売棟数は約300棟と認知度はあまり高くありませんが、デザイン性の高さもあり、20代30代の子育て世代から人気があります。

無印良品の家は、有名な建築家の設計監修している商品もあり、デザイン性は非常に高いです。

無印良品の家の「木の家」は難波和彦さんが設計監修されています。「木の家」は、難波和彦さんの「箱の家」を元にして作られた商品で、グッドデザイン賞も受賞しています。

《無印良品の家の特徴まとめ》

無印良品の家はこんな人におすすめ

無印良品の家の注文住宅をおすすめしたいのは、次のような方です。

無印良品の家はこんな人におすすめ

- 無印良品が好きで、家具や家電を愛用している人

- 明るく開放的な住まい、家族の気配を感じられる家を建てたいと思っている人

- 地震に強い家、夏は涼しく冬は暖かい家に住みたい人

無印良品の家に興味がある方は、無印良品の文具・家具・衣服などを使われた経験がある方がほとんどでしょう。

シンプルで質が良い商品が多いので、きっと住宅もよいものをつくっているだろうと思われますよね。

無印良品の家は、無印良品の商品がぴったり当てはまるように設計されているので、普段から愛用されている方にもおすすめです。

壁面を少なくし、家族も空気もゆるやかにつながるという考えで建築されている間取りがメインとなっています。

ですので、家族でもプライバシーを大切にしたいという方にはあまり向いていないでしょう。広々とした空間をつくり、家族の状況やライフスタイルに合わせて間仕切り壁で自由に変化させていくのが無印良品の家の特徴です。

また、無印良品の家はデザインだけが優れているのではなく、構造や断熱にもこだわってつくられています。

気になる費用と合わせてご紹介いたします。

【最新情報】無印良品の家坪単価はいくら?

無印良品の家の坪単価は50万円~90万円。

※2025年7月現在

ハウスメーカーの中では、ミドルグレードからハイグレード住宅に入りますね。

無印良品の家坪単価から本体価格・建築総額シミュレーション

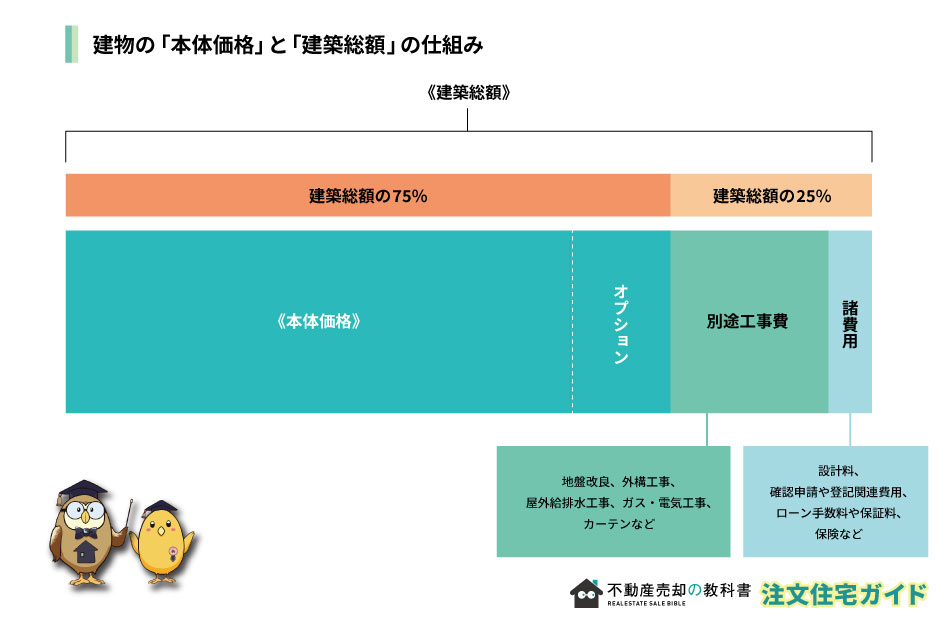

無印良品の家の坪単価をもとに、建物の「本体価格」と別途工事を含めた「建築総額」をシミュレーションしてみます。

坪単価に延べ床面積をかけたものは建物の「本体価格」。そこに、別途工事や諸費用と言われる費用を足して、土地を除く建物全体の総額が算出できます。

別途工事・諸費用は、工事の内容や建物の規模によって幅があります。しかし、初期の段階では建築総額の25%程度を見込んでおけば良いでしょう。

| 延床面積の坪数 | 本体価格 | 建築総額 |

|---|---|---|

| 25坪 (約83㎡) | 1,250万円~2,250万円 | 1,666万円~3,000万円 |

| 30坪(約99㎡) | 1,500万円~2,700万円 | 2,000万円~3,600万円 |

| 35坪(約116㎡) | 1,750万円~3,150万円 | 2,333万円~4,200万円 |

| 40坪(約132㎡) | 2,000万円~3,600万円 | 2,666万円~4,800万円 |

| 45坪(約149㎡) | 2,250万円~4,050万円 | 3,000万円~5,400万円 |

| 50坪(約165㎡) | 2,500万円~4,500万円 | 3,333万円~6,000万円 |

※本体価格は、坪単価 × 延床面積の坪数で算出。

※建築総額は、別途工事・諸費用が本体価格の25%程度と仮定し、本体価格 ÷75%で算出。

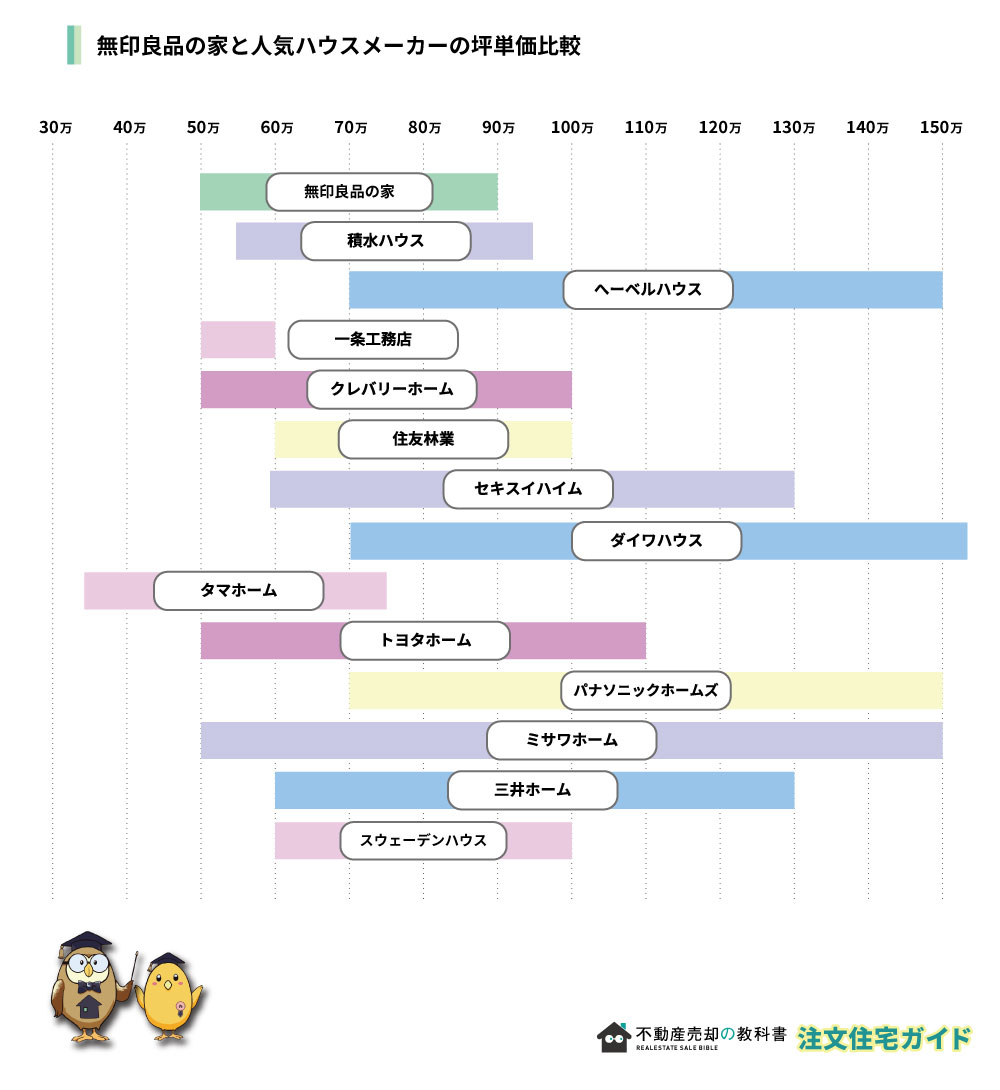

無印良品の家と他の人気ハウスメーカー・工務店との坪単価比較

人気のハウスメーカーと坪単価を比較してみましょう。

大手ハウスメーカーの坪単価は、50万円~90万円程度ですので、無印良品の家は中間から少し高めの坪単価となります。

《ハウスメーカーの坪単価一覧》※無印良品の家以下五十音順

| ハウスメーカー | 坪単価 | 構造 |

|---|---|---|

| 無印良品の家 | 50万円~90万円 | 木造 |

| アイフルホーム | 40万円~75万円 | 木造 |

| アキュラホーム | 50万円~80万円 | 木造 |

| イシンホーム | 50万円~65万円 | 木造 |

| 一条工務店 | 50万円~90万円 | 木造 |

| ウィザースホーム | 40万円~70万円 | 木造 |

| クレバリーホーム | 40万円~80万円 | 木造 |

| 住宅情報館 | 45万円~75万円 | 木造 |

| 住友林業 | 60万円~100万円 | 木造 |

| セキスイハイム | 65万円~120万円 | 鉄骨、木造 |

| 積水ハウス | 55万円~95万円 | 鉄骨、木造 |

| 大和ハウス | 70万円~110万円 | 鉄骨、木造 |

| タマホーム | 34万円~75万円 | 木造 |

| トヨタホーム | 50万円~110万円 | 鉄骨、木造 |

| 日本ハウスホールディングス | 55万円~100万円 | 木造 |

| 桧家住宅 | 44万円~73万円 | 木造 |

| パナソニックホームズ | 70万円~100万円 | 鉄骨 |

| 富士住建 | 45万円~65万円 | 木造 |

| へーベルハウス | 70万円~150万円 | 鉄骨 |

| ポラス(ポラテック) | 60万円~90万円 | 木造 |

| BESS | 47万円~69万円 | 木造 |

| ミサワホーム | 60万円~100万円 | 木造 |

| 三井ホーム | 60万円~130万円 | 木造 |

| ヤマダホームズ | 49万円~90万円 | 木造 |

| ユニバーサルホーム | 50万円~72万円 | 木造 |

| ロイヤルハウス | 38.8万円~50万円 | 木造 |

※2025年7月現在

より分かりやすいように、パナソニックホームズと人気ハウスメーカーの坪単価比較を図解にまとめたものがこちらです。

※2025年7月現在

無印良品の家の坪単価に幅がある理由

無印良品の家の坪単価は、50万円~90万円と比較的金額に幅があります。

理由は商品が4つの商品ラインナップがあり、商品によって価格差があるため金額に幅が出ると思われます。

また、オプション商品の追加によって坪単価も高額になる場合もあります。

納得いく価格で理想の家を建てる方法

自分が納得いく価格で理想の家を建てるには、数多くのハウスメーカーや工務店を比較するのが一番です。

土地を持っているのであれば、その土地の形状に強いハウスメーカーもあります。

土地から探すのであれば、仕入れが強いハウスメーカーの方が理想の場所が見つかります。

ただし、一からハウスメーカーに問い合わせや住宅展示場でヒアリングするのも面倒です。

そこでオススメなのが、「タウンライフ」を使ってカタログや間取りプランの一括資料請求することです。

タウンライフを使うと、ハウスメーカーから予算や要望にあったカタログや間取りプランが届くので、イメージを膨らませることができます。

強引な営業もないので、まずは理想のマイホームに向けてカタログを請求するのをオススメします。

また、カタログや間取りプランよりももう一歩具体的に進めたいという方はNTTデータグループが運営する「家づくりのとびらオンライン相談」がオススメです。

家づくりのとびらオンライン相談は、ざっくりした要望を伝えればお家のプロが最適なハウスメーカーやプランを教えてくれます。

他にも「ローンをどれぐらい借りればいいのか」「今は購入を控えたほうがいい」などのお家購入に関する様々な悩みも相談可能です。

オンラインでの相談なので、外出に抵抗があったり子供の面倒を見ながら店舗訪問が難しい…という方にも安心できますね。土日祝や平日夜でも対応してくれます。

お家は人生の大きな買い物なので、お家のプロに一度相談しておくのをオススメします。

タウンライフと合わせて使うと、理想の家づくりができる可能性が高くなります。

無印良品の家の商品ラインナップと坪単価

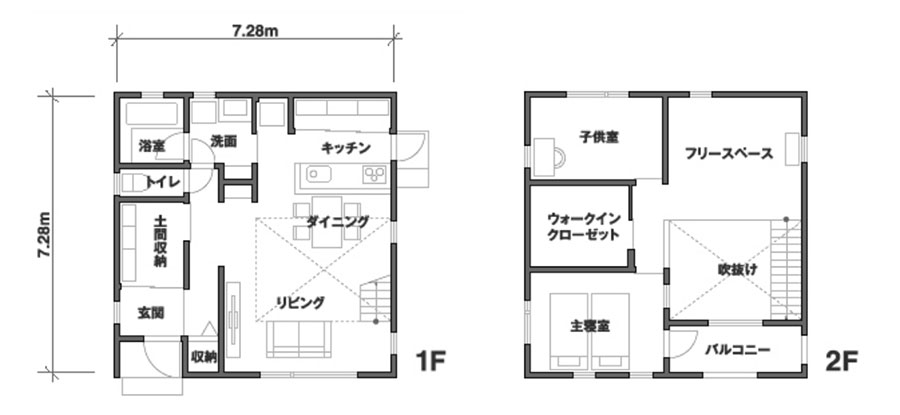

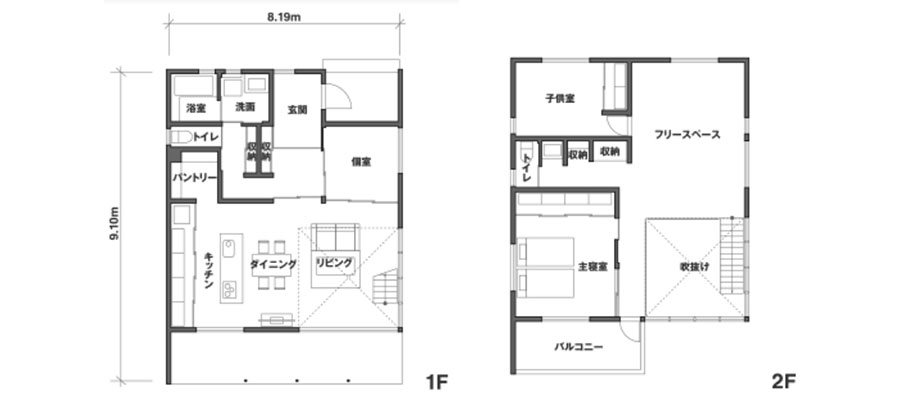

無印良品の家には、4種類のラインナップがあります。デザインや建物の階数によって商品名が変わります。

特徴やデザインを交えて4つの商品を紹介します。

《無印良品の家の4つの商品ラインナップ人気商品》

| 商品名 | 特徴 | 予想坪単価 |

|---|---|---|

| 木の家 | 開放的な空間を得意とする、無印良品の家の主力商品。 | 60~80万円 |

| 窓の家 | 好きな場所に好きなように窓を配置することができることをコンセプトとする商品。 | 60~80万円 |

| 縦の家 | 都会の狭小地でも、縦の広がりを活用し明るく広く見える工夫がたくさんある三階建ての商品。 | 70~90万円 |

| 陽の家 | 2019年に発売。郊外の広大な敷地でゆったりと建てる平屋。 外との段差がなく自然と内と中をつなぐ商品。 |

50~70万円 |

開放的な空間が特徴の「木の家」:坪単価60万円~80万円

※出典:無印良品の家HPより

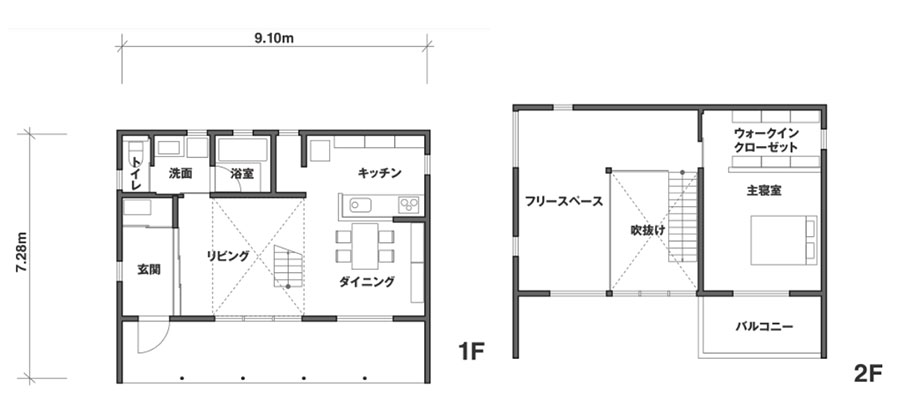

「木の家」は、無印良品の家の主力商品です。外観は四角くてシンプル、大きな窓が印象的です。

SE構法という家を柱と梁で支える構法を採用する事によって、壁面が少なく広々とした空間が実現しました。

個室を設けずに、「一室空間」をつくっているのが特徴です。子供の成長や生活スタイルの変化に合わせて、間仕切り収納やまじきに壁を設置して空間を変化させていきます。大きな吹き抜けとリビング階段で明るさと解放感をつくりだし、どこにいても家族の気配や繋がりを感じる空間になっています。

好きな場所に好きなように窓を配置する「窓の家」:坪単価60万円~80万円

※出典:無印良品の家HPより

「窓の家」は、真っ白の外壁と、かわいい三角屋根のシンプルな外観の商品です。

自分の好きな場所どこにでも窓が付けられるというのが特徴。

開口部も断熱性能の高い、アルミ樹脂複合サッシと熱伝導率の低いアルゴンガスを封入したトリプルガラスを使用しています。そのため断熱性能を損なうことなく、光を取り入れたり景色を見るために自由に窓を取り付けたりすることができます。

また、外壁だけでなく内壁にも窓を取り付けることが可能。内壁に窓を持つことで、家族が離れた場所にいて顔を合わせることがなくてもお互いの気配を感じ、ちょうどよい距離感でコミュニケーションをとることができます。

目安となる坪単価は、60万円から80万円程度です。

広く見える工夫がたくさんの3階建て商品「縦の家」:坪単価70万円~90万円

※出典:無印良品の家HPより

「縦の家」は都市型の狭小地のためにつくられた商品です。

同じ階数でも少し段差をつけるスキップフロアを用いることによって、都市の小さな敷地でも縦の広がりをうまく利用し、広さや快適さを感じることができます。

空間が広く見えるように階段にはスケルトン階段を使用。トップに天窓をつけることによって、暗くなりがちな狭小地でも優しい光が差し込む明るい空間になります。

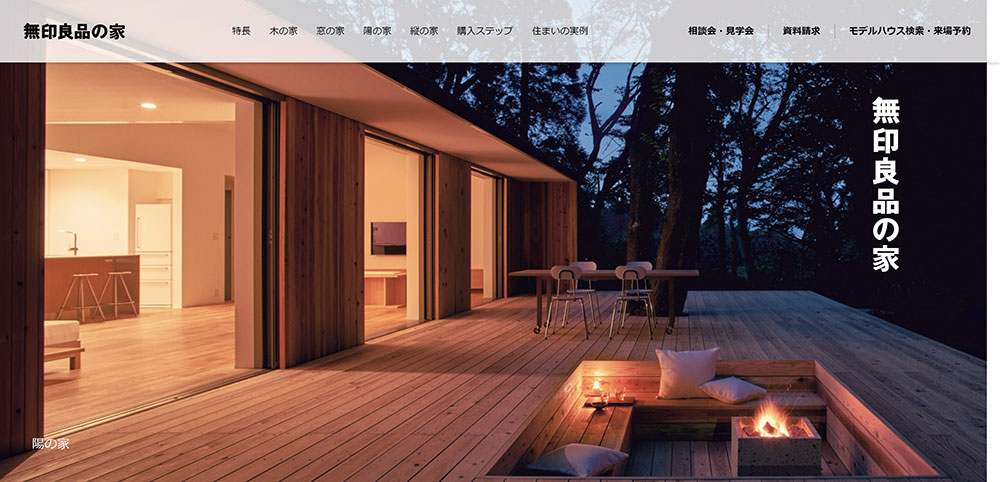

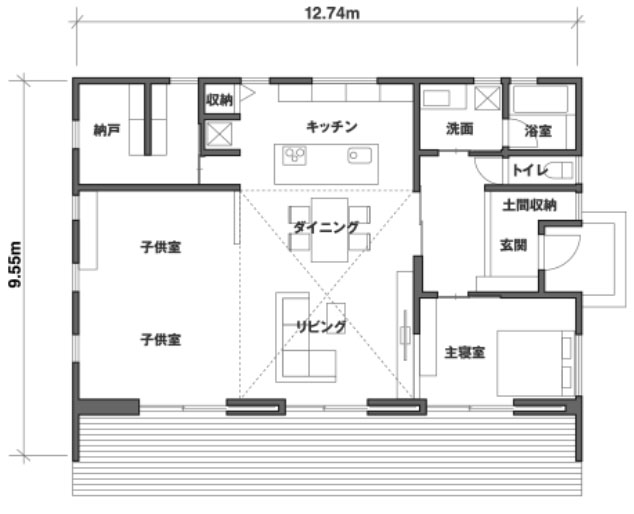

外とのつながりを大切にする平屋の商品「陽の家」:坪単価60万円~80万円

※出典:無印良品の家HPより

「陽の家」は、2019年に発売された新商品の平屋の家です。

広いウッドデッキと室内の床には段差もなく、大開口サッシでスムーズに家の中と外をつなぎます。

「窓を介して、庭と仲良くする」というコンセプト通り、自然と庭をリビングのように活用するデザインですね。

「縦の家」は都会の狭小地をうまく活用するための商品なのに対し、「陽の家」は、郊外の広い敷地を贅沢に活用する商品と、土地の状況によって商品が分けられています。

無印良品の家ではどんな家が建つ?写真つき実例を紹介

実例を見ると、どんな家が建てられるのかイメージしやすくなりますよね。

ここでは、公式HPに掲載された実例から、無印良品の家らしい開放的な住まいや、シンプルでセンスの良い住宅をピックアップしてご紹介します。

実例1:部屋の中心に階段を設置し、緩やかに空間を区切る

※出典:無印良品の家HPより

- 【家族構成】夫婦+犬一匹

- 【工法】木造

- 【延床面積】91.91㎡(27.80坪)

施主様はもともと、完全な個室に区切られた自分だけの空間がある家を理想としていました。

しかし無印良品の家の見学し、開放的な空間に魅力を感じたそうです。リビングの大きな吹き抜けのおかげで広々とした心地よい空間ですね。

こちらの住まいで一番特徴的なのは階段の位置です。階段は端に寄せるのが当たり前だと思われますが、リビングとダイニングの間に設置する事で、空間をゆるく区切ることができます。

視線をゆるく遮りながら、家族のつながりが感じられそうな空間でゆったりと過ごせそうですね。

実例2:絵本に出てきそうなかわいい三角屋根の家

※出典:無印良品の家HPより

- 【家族構成】夫婦+子ども

- 【工法】木造

- 【延床面積】91.91㎡(27.80坪)

三角屋根で壁に出っ張りがない、絵本に出てきそうな白い家。無印良品の家の「窓の家」は奥様の理想の家そのものでした。

すっきりとしているが温かみのある空間にご主人の気持ちも動き、「窓の家」を計画する事になったそうです。

以前から無印良品の家具も愛用していたので、家具のおさまりもよく、デザインも建物とも調和のとれた空間に。

外観のバランスが良くなるようにと考えられた窓のおかげで、かわいらしい自慢の住まいになりました。

実例3:二面採光でたくさんの光が降り注ぐ家

※出典:無印良品の家HPより

- 【家族構成】夫婦+子ども2人

- 【工法】木造

- 【延床面積】133.56㎡(40.4坪)

こちらの住まいの一番の特徴は、二面に設けられた大きな窓です。

吹き抜けの上まで設けられていてさんさんと光が降りそそぐ明るいリビングになりました。

窓が多いにもかかわらず、季節を問わず一年中快適に過ごせる断熱性の高さにご家族も大満足。

階段は、座りながら日向ぼっこができる特等席になりました。

南向きの窓からは、広々としたウッドデッキを設け、休日には家族でバーベキューを楽しんでいるそうです。

実例4:外の自然に溶け込んだ平屋の住まい

※出典:無印良品の家HPより

- 【家族構成】夫婦+子ども

- 【工法】木造

- 【延床面積】102.68㎡(31.06坪)

こちらのお住まいは、キッチンを中心に家の中もお庭もすべて見渡せる設計になっています。

お料理や家事をしながら家族の様子やお庭の自然を眺めることができる贅沢な空間ですね。

リビング・ダイニングも勾配天井で平屋でも圧迫感なく縦にも横にも広々としています。

リビング横の部屋では、家族の趣味の音楽を楽しむスペースも。お子さまの成長や家族の生活スタイルの変化に合わせてお部屋の使い方を変更していつでも快適に過ごせるのがいいですよね。

「住みにくい」「ボロボロ」に?実際に無印良品の家に住んでいる人の口コミ・評判

無印良品の家を検討中なら、実際に無印良品の家で家を建てた方の評価が気になってしまうもの。

そこで、「e-戸建て」や「Twitter」で、評判や口コミを調査しました。

良い評価と悪い評価を、それぞれご紹介しますね。

良い評価:断熱性能、開放感のある空間が高評価

まず、良い評価からご紹介します。

無印良品の家の木の家に住んでいます♪愛知県3年目です。とってもいいです♪とにかく明るい♪東南に大きい窓10枚、吹き抜け8畳。

LDK22畳。本当に冬はあたたかく、夏は涼しい♪快適です♪のときより光熱費安いです♪オール電化です♪

最近のだと、6月請求分6000円代。7月7000円代です。8月はエアコンガンガン一日中使う日が多くなるので倍くらいにはなると思います。エアコン一台+扇風機。アパートのときと同じエアコンなのに…。

夏:風が通るように窓を配置し、夏の西日対策に西側は窓は少なく小窓のみ。冬:朝日が入るように冬の朝日の入る位置に大きい窓。(夏は朝日がずれ別の住宅にかぶります)

土地に合わせた作り方で過ごしやすく、おまけに光熱費は安くなるんだなと実感しました♪あっ、もちろん深夜割引の時間帯に洗濯、食洗機をタイマーで使ってます♪いりいろ伝えたいことはあるのですが、とりあえずここまでに…。※出典:e-戸建て

無印良品の家に住まわれている方の口コミでは、住まいの断熱性能の高さや、開放的な空間に満足されている方が多いです。

大きな吹き抜けがありながらも、電気代が安く快適に過ごせるなんて、なんとも羨ましいですね。

西日対策に西側の窓を小さくするなど、土地の条件に合わせた建物を計画できるのもいいですよね。

※出典:e-戸建て

現在住んでます。とても住み心地は良いです。

SE工法で間取りを広く取ったので掃除がとても楽。ダブル断熱で真夏・真冬もエアコン一台とシーリングファンで生活可能。1.8mの軒下でカーテンを開けたままでも夏は涼しく冬は暖かいが実現しています。軒下は狭くする事もできるそうで、狭くする方も多いそうですが1.8mは理に適っているので後悔していません。

無印良品が建ててくれる訳ではなく、大工さんの建てる家なので工務店の人と相性が大事だと思います。建った時の施主検査で見られる所々の細かな傷が、手作り感と思うのかクレーム!クレーム!クレーム!と思うのか。経年変化を歴史と感じるのか欠陥と捉えるのか。後者の方は工場生産の家をお勧めします。※出典:e-戸建て

こちらの口コミでも、断熱性能の高さに満足されていますね。

開放的な空間を実現する事で、柱や壁が少なくなり掃除がしやすくなるメリットもあるとは、まさに一石二鳥です。

しかし無印良品の家は、フランチャイズが多く、地域によって工務店の質に差があるそう。

建築予定地周辺の見学会などに参加して、どんな大工さんが担当になるのか建てた方にお話しを聞いてみることをお勧めします。

家に住んで6ヶ月になり、3.4日時間ができそうなので、無印良品の家を検討中の方に情報提供をと思って投稿します。

建てたのは木の家

建坪は約45坪、おおよそ10m四方で南側1間(1.8m)がウッドデッキです。☆良いとこ

1 断熱

・トリプルガラスと内外断熱(どちらも標準仕様)で、ドアを開けるまで外気温不明。また、真冬でも日差しがあれば家全体が暖かい

・部屋の区切りが少なく、蒸し暑い日は窓を開ければ風が通って涼しい。2 間取りが自由

・SE工法で家の内部に柱が少なくて済む造りなので、家の内部は自由に間取りができました(家の形は、断熱の為、凸凹が少い形にする必要があり、逆に制約が多かった。)。☆良くなかったところ

1 音が筒抜け

1階のリビングのテレビの音が、吹き抜けを通して2階に響き、うるさい。

1階の来客との会話も、2階ではっきり聞き取れる。※出典:e-戸建て

ドアを開けるまで外の気温がわからないという表現は、冬でもしっかりと暖かいことがイメージできますよね。

トリプルガラスや内外ダブル断熱という、他社ではオプション扱いになりそうな機能も無印良品の家では標準仕様。グレードアップしなくてもどの家も断熱性能が高く、お客様から断熱に関する評価は非常に高くなっています。

悪い評価:施工会社の対応に不満の声

気になるのは、悪い評価や口コミです。ネガティブな評価は、家に対する価値観や優先順位とのギャップによって起こることが多いです。

悪い口コミも、知っていれば気にならないことかもしれません。

購入を決断する前に、不満の声も知っておくと役立ちます。

無印良品の家を建てたものです。家自体は良くても、施工会社の対応や技術が悪かったので後悔しています。新築時外壁の窓周りの樹脂?がDIY並に汚なかったり、建てて1年しない時に、壁にひび割れがあったりその他にもあれ?と思うところを尋ねても毎回”そんなもんです”みたいに言われる。

後から知ったのですがキッチンを好きなメーカーにしたかったのできなくて、仕方ないのかと泣く泣く言われたものにしましたが他の施工会社の無印良品の家では選べたようで。

無印良品の家だけでなく施工会社もよく調べるべきでした。アフターフォローが最悪でした。後悔。※出典:e-戸建て

愚痴になりますが、

うちの工務店ですが、担当者が辞めたのが原因か?、新規のリフォームを取りやめてます。

来年、子ども部屋作りたいのに。

諦めて近くの工務店3件に見積もりもらってます。

他の無印良品の家もそうならないといいけど。※出典:e-戸建て

無印良品の家の悪い評価には、施工会社の事が多く書かれていました。

無印良品の家は自社施工では無く地域の工務店に施工を任せており、会社によっては施工やアフターフォローに不満があるということもあります。

中にはデザインは優れているけど、すぐボロボロになったや住むことを考えていない人(住みにくい)という声がありました。

また、契約した工務店が倒産して、アフターフォローやリフォームの相談ができずに困ってしまう例もあります。

工務店が倒産した場合はどうなるのか、トラブルがあった場合はどのように対応するのかなど、事前に担当営業の方としっかりと話し合っておく必要がありますね。

無印良品の家の坪単価に対する、twitterでの反応

無印良品の家の価格に対する反応はどうでしょうか?twitterでのつぶやきを集めてみました。

全館空調ついてないけど、無印良品の平屋もわりと価格的に魅力なんですよね

無印良品の家 平屋建て「陽の家」発売 | 株式会社 MUJI HOUSEのプレスリリース https://t.co/a6LT3k6J15

— ささみ120g (@sasami120g) January 24, 2020

「無印良品の家」にお泊まり、森の中にあるあったかいおうち、所々に無印っぽさがあって優しい気持ちで過ごせた🏠🤎 pic.twitter.com/KK2awC7MBp

— mi (@mn_1013) October 23, 2021

無印良品の家というが、使ってるモノがいいから値段は高い。高いが、金払うだけあっていい家になるんだよなー 3件実際の住まい見てきたし

— サジタリウス (@sagittarius_82) April 27, 2013

無印良品の家は、雑貨や文具のイメージで「オシャレで安い」と思い込んでいて、実物を見て価格が高いと思う人が多い印象です。

しかし、建物の構造やデザインなど無印良品の家の内容を理解した人ほど、金額が高くても価値がある・魅力を感じるという方も多いです。

どんな方にも合うメーカーではないので、無印良品の家のメリットデメリットをしっかりと把握して、住宅メーカーを選定する必要がありますね。

無印良品の家の4つの強み

無印良品の家の強みたくさんありますが、実際に建てた人に評価されているのは、次の4つです。

無印良品の家の4つの強み

- 強み1:地震に強く、大空間の取りやすいSE構法

- 強み2:内断熱と外断熱のダブル断熱で一年中快適

- 強み3:建物の値引きはなし。公平な価格

- 強み4:無印良品の商品との調和がとれる

強み1:地震に強く、大空間の取りやすいSE構法

※出典:無印良品の家HPより

無印良品の家では、SE構法を採用しています。

SE構法とは、集成材で柱や梁を構築し、接合部分に金物を用いる断面欠損の少ない構造のこと

大空間が必要な体育館やショッピングモールなどでも使われており、木造でも大開口や大きな吹き抜けで解放感のある空間をつくることが可能です。

無印良品の家で使用している集成材は無垢材の1.6倍の強度。金物部分も特殊表面加工を施し、接合部の高い防錆力を保ち続けます。

無印良品の家の建物は、建物全体で地震の力を受け止めることができる構造で耐震等級は最高等級の等級3を取得。特別な事なしでも長期優良住宅の条件にあてはまる住宅となっています。

このことからも、無印良品の家は、大開口や大きな吹き抜けが可能でなおかつ耐震性も高いことがわかりますね。

強み2: 内断熱と外断熱のダブル断熱で一年中快適

※出典:無印良品の家HPより

無印良品の家には、国内でもトップクラスの高い断熱性能を実現。その秘密は、「ダブル断熱工法」という断熱方法です。

ダブル断熱工法とは、「外断熱」と「内断熱」の両方をうまく活用した工法

建物を断熱材で包み込む外断熱に加えて、壁の内側にも断熱材を充填しています。

また断熱材の素材は、断熱性能が非常に高い「フェノールフォーム」を使用。

これらを標準仕様にすることによってコストダウンしてお客様に提供しています。

強み3:建物の値引きはなし。公平な価格。

無印良品の家は、基本的には値引きは一切ありません。

値引きがないと書くとデメリットに感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、交渉次第で値引きの金額が変わるほうが駆け引きをする必要があり大変でしょう。

また、たくさん値引きをしてもらったから工事が雑にされてしまわないか心配したり、インターネットで大幅値引きされたという書き込みを見て「うちは割高で買ってしまったのかもしれない」と不安に感じたりすることもありません。

無印良品の家は、だれが購入しても定価の価格です。それが一番公平で安心だと思います。

ただし、定期的に家づくり応援フェアというキャンペーンが開催されていて、無印良品の家具30万円分プレゼントしているそうです。キャンペーンをうまく活用して、そのタイミングに合わせて契約すると少しお得ですね。

強み4:無印良品の商品との調和がとれる

無印良品の商品は、住宅でよく使用される尺モジュールを基準につくられています。

また無印良品の家の基準も尺モジュール。従来の家で使用していたお気に入りの無印良品の家具などともサイズも合わせやすく、調和もとりやすいです。

無印良品の家で契約をすると無印良品の特別優待券がもらえるとの口コミもありました。新築時には新しい家具を購入することが多いのでお得に買えるのはうれしいですね。

無印良品の家の3つの弱み・課題

逆に、無印良品の家の弱み、課題としてあげられるのは次の4つです。

大きな欠陥につながるものはなく、どれも知っていれば問題ないものばかり。解消方法も含めて解説します。

無印良品の家の3つの弱み・課題

- 課題1:フランチャイズ契約のため、建物やアフターにばらつきがある

- 課題2:注文住宅ではないので自由度は低い

- 課題3:価格は大手住宅メーカー並みで高く感じることも

課題1:フランチャイズ契約のため、建物やアフターにばらつきがある

口コミの部分でも少し触れましたが、無印良品の家はフランチャイズ契約です。

加盟している工務店との契約になりますので、工務店によってアフターサービスや建物の完成にばらつきがある点が一番のデメリットでしょう。口コミでの不満点も契約している工務店への不満が多かったように思います。

逆に言うと、構造や断熱性能への不満はあまり見られなかったので、信頼できる工務店を探すことが満足への近道になりそうですね。契約前にしっかりと気になる点は確認しておきましょう。

課題2:注文住宅ではないので自由度は低い

無印良品の家は、商品ごとにベースプランがあります。それに合わせて、多少の変更は可能ですが、注文住宅ではないので自由に間取りを作ることはできません。ですので、土地の状況や要望によっては希望の内容の住宅が建たない場合もあります。

例えば、変形地などの特殊な形状の土地の場合、基本プランが土地に当てはまらない場合も。

一度、希望の内容が建つのかどうか相談してみるのが一番ですね。

課題3:価格は大手住宅メーカー並みで高く感じることも

大手住宅メーカーに対してはもともと高いだろうと思っている方も多いですが、無印良品の家は、無印良品の商品が比較的お求めやすい価格で品質もよいのできっと家も安いだろうと思われがちです。

無印良品の家は、坪単価50万円~90万円と決して安価ではありません。

しかし、上で述べているように耐震等級は最高等級の3等級の取得や、大手住宅メーカーでもオプションになるような断熱を標準でおこなっています。

最初は高いと感じますが、内容を理解するとか価格に対してその価値があると感じる方も多いようです。

また、無印良品の家の実例を見ると、30坪未満の建物が非常に多いです。これは、大きな吹き抜けや大開口があることによって実際の大きさよりも広く感じるためだと思います。

坪単価が高くても、坪数が少ないため全体の建築費用は抑えやすいでしょう。

無印良品の家の保証制度

「無印良品の家の良い点や課題は分かったけど、メーカーを選ぶのに保証も重要!」という方もいると思います。こちらでは、無印良品の家の保証制度をご紹介します。

瑕疵担保責任保険

無印良品の家の保証は、引き渡し後10年保証となります。

構造耐力上主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分に対して瑕疵担保責任保険期間が10年となり、これは、国が定める最低限のラインとなります。

他のメーカーで30年保証、60年保証などがあることを考えると少し手薄に感じますね。

しかし長期保証や延長保証がある会社でも、初期保証は10年間で点検時に有償修理を行った場合のみ保証が延長されるという場合も多いです。そのため初期保証のみで保証を延長されない方も少なくありません。

不具合があった時にリフォームをする、修理をするという考えもあり、保証をどのように考えるかもご家族で事前に相談しておくとよいでしょう。

アフターサポート

また、アフターサポートも引き渡し後10年間です。

6カ月・1年・2年・5年・10年の合計5回の定期点検が行われています。

口コミでは定期点検の質が低いとの声もありました。

地域や担当者によって違いもあるかと思いますが、充実した保証やアフターサポートを希望される方にはあまり向いていないかもしれませんね。

完成引き渡し保証

無印良品の家には、完成引き渡し保証が付いています。

こちらは、建築中に依頼した工務店が倒産するなど不測の事態が起こっても必ず建物を完成させるというものです。

よくニュースで、工務店が倒産して建物の工事は途中で終わってしまってローンだけが残ったなどのトラブルが聞かれますが、そういったことはないので安心できますね。

注文住宅には欠かせない!坪単価の必須知識

ハウスメーカー選びでは、費用も大きな基準となりますよね。

メーカーごとの建築費用の「相場感」をはかる物差しとして使われているのが、「坪単価」です。

坪単価は便利な目安ではありますが、坪単価だけで「高い、安い」と判断するのはおすすめできません。

坪単価について、知っておいていただきたいポイントを4つお伝えしますね。

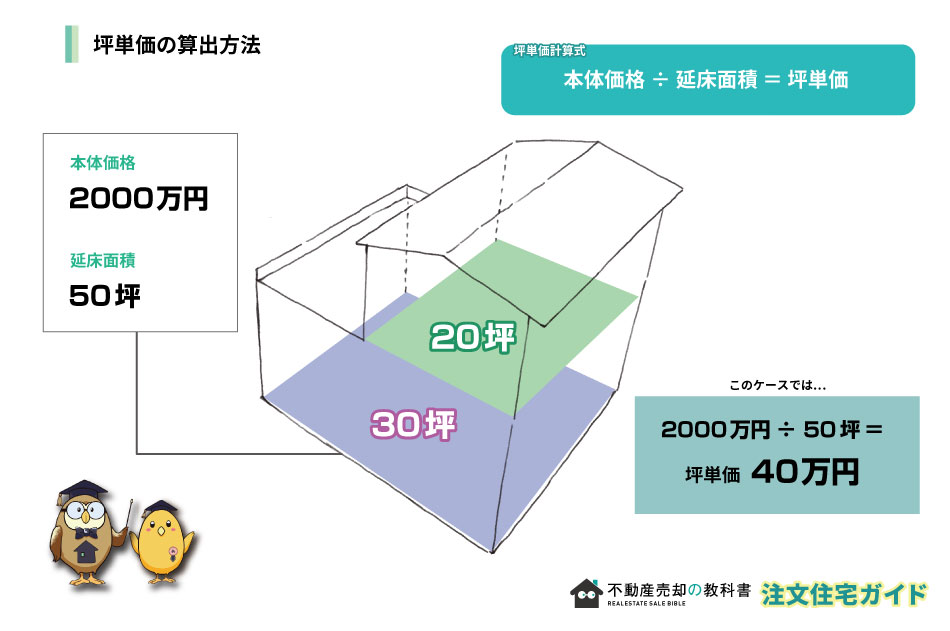

1.坪単価は1坪あたりの建築費

床面積1坪(約3.3㎡、畳2畳分)あたりの建築費を算出したものが、坪単価です。

計算式は、次のようになります。

坪単価 = 建物の本体価格 ÷ 延床面積(各階の床面積の合計)

例えば、本体価格2500万円の家で延床面積が40坪なら、

2500万円 ÷ 40坪 = 62.5万円 となります。

坪単価だけで比較するのはおすすめできない理由は、建物の形状や広さで坪単価は変わってしまうからです。

《坪単価と建物の形状・広さの関係》

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 建物の形状による違い | 建物の平面の形でも坪単価が違います。 正方形に近い平面と、凹凸のある平面とを比べると、凹凸のある家の方が建物の外壁の長さや屋根の面積が増えます。 納まりや手間がかかるため、坪単価が高くなります。 |

| 建物の広さによる違い | 坪単価は小さな家ほど高い:家の広さにかかわらず、使う設備は変わりません。 キッチンや浴室、トイレのグレードや数は広さとはあまり関係がありません。 そのため、広さの小さい家ほど、坪単価が高くなってしまいます。 |

| 同じ面積なら総2階の家の方が、坪単価が低い 同じ床面積の家でも、1階と2階のめん席配分で坪単価も変わります。 1階が広く2階が小さい家は、総2階の家に比べて基礎や屋根面積が増えます。 基礎や屋根はコストがかかるため、総2階の家の方が坪単価は低くなります。 |

2.坪単価はメーカーによって計算式が違う

注意したいのは、メーカーによって坪単価の計算式が違うことです。

延床面積には、バルコニーや玄関ポーチは入っていません。あくまで室内の面積ということです。バルコニーや玄関ポーチなども含めた面積を「施工面積」と言います。

しかし、工事する本体価格にはバルコニーなども含まれることがあります。そこで、延床面積より広い施工面積で本体価格を割ると、どうなるでしょうか?

2500万円 ÷ 43坪 = 58.1万円

坪単価が少し安くなったように見えますね。

メーカーの中にはこのような計算式で、坪単価が安く見えるようにしている場合もあります。

坪単価を比較する場合は、同じ計算式で算出するようにしましょう。

3.建築総額は、選ぶグレードによって変わる

建物の本体価格に含まれている内容は、そのハウスメーカーの標準仕様のものばかりです。

そのため、施主であるあなたが選んだグレードによっては、金額が上がる可能性があります。いわゆる「オプション」と呼ばれる部分ですね。

床のフローリングは無垢の木にしたい!キッチンには最新の深型食洗機を入れたい!トイレはタンクレスのおしゃれなものに!などグレードアップしていくと、価格もアップしていきます。

特に変わりやすいのは、内装やキッチン、お風呂などの設備です。

坪単価だけに注目してしまいがちですが、標準と言われる内容についても把握しておくことが大切です。

坪単価だけでは、建築費用すべてを計算できない

坪単価でわかるのは、建物の本体工事にかかる費用です。

しかし、注文住宅の購入にかかる費用は、本体工事を含め大きく4つあります。

- 本体工事

- 別途工事(本体以外の建築工事費など)

- 諸費用(税金・ローン手数料など)

- 施主支給(その他、引越し費用など)

※別途工事とは、建物以外にかかる費用

例えば、屋外給排水工事、ガス・電気工事、地盤改良、外構工事など。他に、照明、カーテン、アンテナ取り付け工事もありますね。

こうした建物以外の工事は、敷地条件や施主の要望によって大きく変わる部分なので、坪単価を計算するときには含められないことがほとんどです。

主な項目と費用について、表にまとめました。

| 分類 | 費用 | 概要 | 費用相場 |

|---|---|---|---|

| 土地取得の諸費用(土地・建物に共通するものも含む) | 印紙税 | 契約書の作成に際して課される税金 | 4万円~8万円程度 |

| 登録免許税 | 土地の所有権移転や建物の抵当権設定など、登記に際して課される税金 | 15万円~45万円程度 | |

| 不動産取得税 | 土地や建物など不動産を取得した際に課される地方税 | 0円になることが多い | |

| 司法書士報酬 | 司法書士へ登記を依頼した場合に支払う報酬 | 1業務あたり3万円~6万円程度 | |

| 仲介手数料 | 土地購入の際、不動産会社に支払う手数料 | 土地代×3%+6万円+消費税 | |

| 固定資産税 | 土地や建物などの固定資産に課される税金。毎年1月1日時点の所有者が支払う | 都市計画税と合わせて年間10~20万円程度 | |

| 都市計画税 | 固定資産税と同様に土地・建物の所有者に課せられる税金。ただし、市街化区域内に限られる | ||

| 建物を建てる諸費用 | 屋外給排水工事 | 上下水道を利用するために必要な配管工事の費用 | 70万円~100万円程度 |

| 引き込み工事 | TV、インターネット、電気線などの引き込み工事の費用 | 70万円~100万円程度 | |

| インテリア造作工事 | 造り付け家具やカーテンボックスなどの取付工事 | 0円~約200万円など | |

| 解体費 | 建替えの際に発生する費用。植栽がある場合は伐採費用も必要 | 150万円~300万円程度 | |

| 地盤調査費 | 適切な基礎や構造を決定するため、また改良の有無を判断するために行う調査費用。スウェーデン式サウンディング試験が一般的 | 5万円~15万円程度 | |

| 敷地測量費 | 敷地の境界が不明瞭な場合に測量を行う費用 | 5万円~10万円程度 | |

| 地盤改良工事 | 調査の結果、軟弱と判断された地盤に強化工事を行う費用 | 0円/100~150万円程度 | |

| 設計・監理料 | 設計図の作成および図面通りに工事が進んでいるかチェックする業務の費用 | 50万円程度 | |

| 外構工事 | 駐車スペースのコンクリート打設やフェンス、門扉、ウッドデッキ造作などの費用 | 100万円~300万円程度 | |

| 建築確認申請費用 | 工事着手前と建物完成後に検査機関のチェックを受ける際の手数料 | 4万円~12万円程度 | |

| 上下水道納付金 | 建物を新築する際、自治体に支払う費用 | 0円~30万円程度 | |

| ローン関係 | 住宅ローン保証料 | 金融機関を通じて保証会社と契約を結ぶための費用 | 借入額×2.2%程度 |

| 団体信用生命保険 | 住宅ローン契約者が死亡または高度障害となった場合に返済残高がゼロになる保険 | ローン金利に含まれるため0円 | |

| 火災保険料 | 住宅ローンの融資を受けるために加入が義務付けられている保険 | 月数万円程度 | |

| その他 | 引越し代 | 引越し業者のほか、仮住まいの家賃、トランクルームの賃貸費用など | 20万円~40万円程度 |

| 式典費 | 地鎮祭や上棟式、ご祝儀など | 5万円~10万円程度 | |

| 家具、備品 | カーテンや照明、家具、家電などの購入費用 | 50万円~200万円程度 | |

| 手土産 | 近隣挨拶の手土産、現場の職人へ差し入れなど | 2~3万円程度 |

確認申請や登記などの手続きにかかる費用や、ローンの手数料や保証料、保険に必要な費用で、こちらも条件によって変わってくるため、別途必要です。

その他の項目は、ハウスメーカーに支払うものではないので見積書には載りませんが、施主側で負担する費用のことです。

引越し費用や、家具家電の購入費用、地鎮祭などの儀式や近隣への挨拶品にかかる費用があります。

さらに土地から購入する場合は、土地の代金や仲介手数料も必要ですね。

これらをトータルした費用が、必要な費用となります。

坪単価はあくまで目安。総予算を把握するには、具体的な資金計画書を出してもらうのが最も正確です。

家を建てるときの費用や注文住宅にかかる諸費用などは下記記事で詳しく解説しています。

建築費用を抑える方法5選

ハウスメーカーとの契約前には、具体的な間取りや概算見積もりが出てきます。

夢をたくさん盛り込んだものですから、どうしても予算オーバーになってしまいがち。

そこで、建築費用を抑える方法を5つお伝えします。すべてが使えるわけではありませんが、いくつか方法があるということを知っておくだけでも、スムーズに検討できるようになりますよ。

方法1.土地を見直す

家にこだわりたい場合は、本当にその土地しかないのかもう一度検討してみましょう。土地の予算を下げられれば、その分家に予算を回せます。

具体的には、もう少し郊外までエリアを広げる、もう少し面積の小さい土地も検討する、不整形な土地も候補に入れるなどがあります。

方法2.設計やオプションを見直す

設計や間取りの工夫、オプションの見直しで費用を下げることもできます。

設計やオプションの見直しポイント

- 延床面積を小さくする

- 総2階の間取りにする

- 建具(ドアや扉)を減らす

- 水回りの設備のグレードや機能を見直す

- 外構は一部DIYも取り入れる

コンパクトでも住みやすく開放感のある住宅は計画できます。ただし、このような提案ができる設計士は限られています。狭小住宅の実績が多いハウスメーカーを選ぶようにしましょう。

また、これらの見直しをすべて行うと相対的に満足度が下がります。

費用は下がっても満足できない家になってしまうのは、あまり良いことではありません。そのような場合は、ハウスメーカーを変更することも考えましょう。

方法3.規格住宅を検討する

フルオーダーが注文住宅の魅力ですが、近年、多くのハウスメーカーでセカンドブランドとも言うべき「セミオーダー型」の規格住宅が発表されています。

用意された間取りの中かからしか選べない、設備や外壁のバリエーションが少ないなど制限はありますが、言い換えれば人気の間取りや設備を厳選した住まいでもあります。

その分費用は抑えられるので、気に入ったものがあれば規格住宅も検討してみましょう。

方法4.補助金を活用する

住宅購入をサポートする「補助金」を活用するのも、一つの方法です。

次のような補助金であれば、該当する方は多いでしょう。

申請は、ハウスメーカーが行います。申請書類の作成に別途手数料がかかることが一般的ですが、手続きに慣れているハウスメーカーを選べば、スムーズに取得できるはずです。

| 補助金 | 管轄 | 金額 | 申請時期 | 交付時期 | 概要 |

|---|---|---|---|---|---|

| 令和5年度 こどもエコすまい支援事業 | 国土交通省 | 100万円 | 令和5年9月28日時点で終了 | - | ・ZEHレベルの省エネ住宅を建てる子育て世帯・若者夫婦世帯が対象 |

| 令和5年度 LCCM住宅整備推進事業 | 国土交通省 | 140万円、かつ補助率2分の1 | 第2回受付(令和5年10月16日~令和6年1月19日) | 引き渡し後に完了報告書を提出、審査終了後に支払われる ※第2回の完了実績報告締切は2月29日 | ・資材製造や建築段階からCO2排出を削減した長寿命住宅が対象 |

| 令和5年度 次世代ZEH+ | 経済産業省・環境省・国土交通省の3省連携 | 100万円 ※加算あり | 二次公募(令和5年11月20日~令和6年1月9日) ※令和6年度も募集予定 | 引き渡し後に完了報告書を提出、審査終了後に支払われる | 再エネなど省エネをさらに深堀りしたZEH住宅 |

| 令和5年度 ZEH+ | 100万円 ※加算あり | より高性能なZEH住宅 | |||

| 令和5年度 ZEH | 55万円 ※加算あり | ネット・ゼロ・エネルギーハウス | |||

| 子育てエコホーム支援事業 | 国土交通省 | ZEH住宅:80万円 長期優良認定住宅:100万円 | ※令和6年3月下旬以降開始予定 | 引き渡し後に完了報告書を提出、審査終了後に支払われる | ・こどもエコすまい支援事業の後継となる事業 ・子育て世帯、若者夫婦世帯が対象 |

新築補助金については下記記事で詳しく解説しています。

方法5.ハウスメーカーに価格交渉をしてみる

ハウスメーカーに値引き交渉をすることも、最後の手段として可能です。

ただし、値引き交渉は慎重に進めましょう。無理な価格交渉は、担当者との関係が悪くなって相談しづらくなったり、品質に影響したりする可能性があります。

価格だけがネックという段階まで検討が進んだ契約直前のタイミングで、一度だけ交渉するのがポイントです。

単なる値引きが難しい場合は、期間限定のキャンペーンを活用する、何か特典をつけてもらうなどの方法も値引きにつながります。

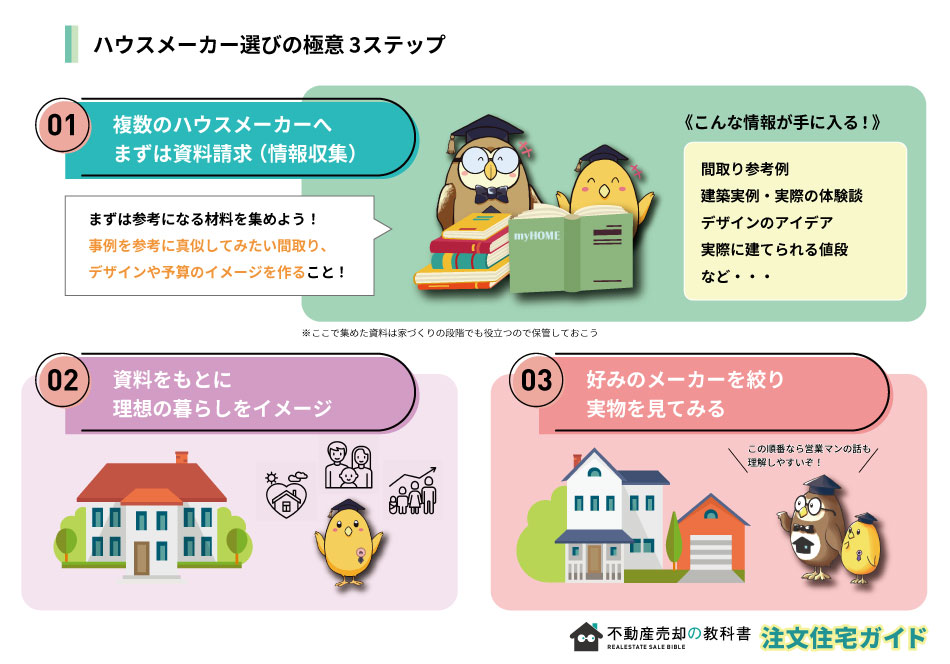

後悔しないために!ハウスメーカー選びの極意

注文住宅の購入で後悔しないためには、何といってもハウスメーカー選びが重要です。

ハウスメーカーが作る家にはそれぞれ特徴があり、できることできないことが意外とあるもの。

自由に間取り設計がしたかったのに制約が多いメーカーを選んでしまった、憧れのキッチンを使いたかったのにオプションが高いローコストメーカーを選んでしまった……。

という話を聞いたことはありませんか?

失敗の多くは、理想と現実のギャップから起こります。

後悔しないためには、次の3つのステップに沿って、検討を進めてみてください。

ハウスメーカー選び3つのステップ

- ステップ1:複数のハウスメーカーについて情報収集

- ステップ2:資料をもとに理想の暮らしをイメージ

- ステップ3:好みのメーカーを絞り、実物を見る

ステップ1:複数のハウスメーカーについて情報収集

まず、いきなり住宅展示場に行ってはいけません。

どのモデルハウスも素敵に見え、何を基準に選んでいいのか混乱してしまいます。

住宅展示場にあるのが選択肢のすべてではありません。まずはどんなハウスメーカーがあるのかを知り、それぞれの特徴を知りましょう。

そのために役立つのは、カタログ一括資料請求サービスです。

「タウンライフ」を使うと、予算や要望にあったハウスメーカーからカタログや間取りプランを自宅に郵送してもらえます。

カタログが自宅に届くだけで、契約する必要もなければ、強引な営業も一切ありません。

ハウスメーカーによっては、家族構成や希望の部屋数に合わせた間取り参考例を作って同封してくれることも。

強引な営業も一切なく、取り寄せたからといって無理に契約する必要もありません。

家購入者の多くの人が利用しているサービスですので、まずは気軽に利用してみましょう。

また、カタログや間取りプランよりももう一歩具体的に進めたいという方はNTTデータグループが運営する「家づくりのとびらオンライン相談」がオススメです。

家づくりのとびらオンライン相談は、ざっくりした要望を伝えればお家のプロが最適なハウスメーカーやプランを教えてくれます。

他にも「ローンをどれぐらい借りればいいのか」「今は購入を控えたほうがいい」などのお家購入に関する様々な悩みも相談可能です。

オンラインでの相談なので、外出に抵抗があったり子供の面倒を見ながら店舗訪問が難しい…という方にも安心できますね。土日祝や平日夜でも対応してくれます。

お家は人生の大きな買い物なので、お家のプロに一度相談しておくのをオススメします。

タウンライフと合わせて使うと、理想の家づくりができる可能性が高くなります。

ステップ2:資料をもとに理想の暮らしをイメージ

届いた資料を家族で見ながら、どんな暮らしをしたいのかイメージしましょう。

- 庭があった方がいい?どんなことをしようか?

- 家事が時短できる暮らしがあっている?

そんな風に、自宅でゆっくり検討できるのが、資料請求のよいところ。

気になった資料には、付箋を貼ってまとめておきましょう。

比較してみているうちに、メーカーによって得意なこと、そうでないことがあるのがわかります。

その違いを知ると、どのメーカーが自分たちにあっているのか、なんとなく分かってくるように。そうしたら、次のステップへ進みます。

ステップ3:好みのメーカーを絞り、実物を見る

好みのハウスメーカーがある程度絞れたら、住宅展示場や新築見学会などを探して、実物を見ましょう。

おすすめは、実際に住む人がいる新築見学会です。等身大のモデルハウスを街中につくった「街角モデルハウス」もいいですね。

資料ではわからなかった広さや質感を体験するのが一番の目的。

また、営業マンとも直接話すチャンスです。気になっていたことを質問し、これから親身に相談に乗ってもらえそうか相性を確かめるのもいいでしょう。

これぞ!と思うメーカーが見つかったら、「資金計画書」を作ってもらいましょう。

希望の土地や間取りに合わせ、どれくらいの費用がかかるのかが概算でわかるようになります。

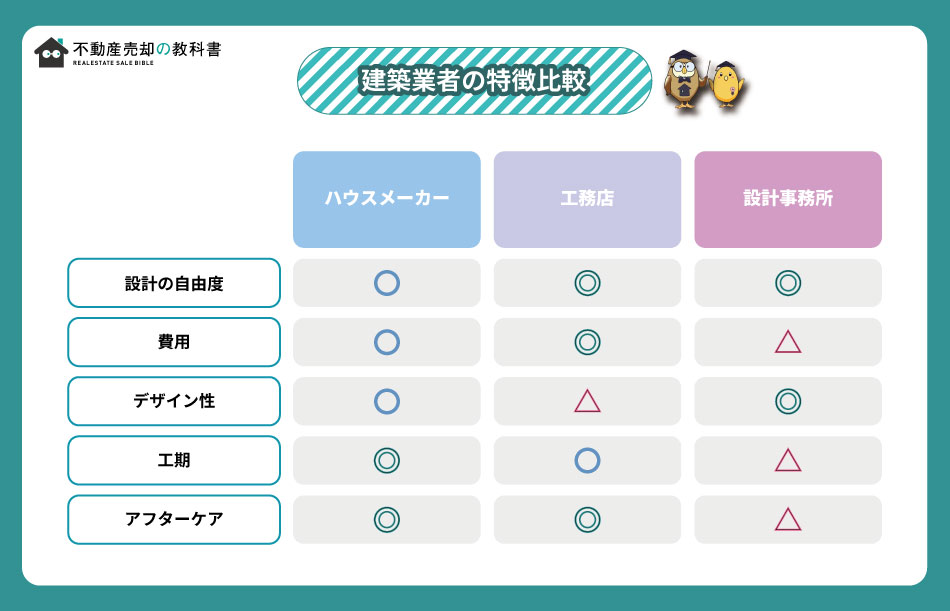

注文住宅は、建築業者をどう選ぶかがポイント!

理想の注文住宅を建てるためには、どの建築業者に頼むかがカギとなります。

でも、どのハウスメーカーがいいのか迷ってしまいますよね。中には「設計事務所」や「工務店」も気になる!違いはあるの?と疑問に思っている方もいるのではないでしょうか?

改めて、この3つの建築業者の違いや特徴、選び方を解説します。

ハウスメーカー、工務店、設計事務所の特徴

本当に希望にあった家を建てるためには、ハウスメーカー以外の選択肢についても知っておきましょう。

まずは、ハウスメーカー、工務店、設計事務所それぞれの特徴をざっくりご紹介します。

《注文住宅を建てられる3つの建築業者の特徴》

| 建築業者 | 特徴 |

|---|---|

| ハウスメーカー | 設計や自由度、アフターケアが平均点以上、価格も幅広い価格帯、工法、デザインなど幅広いメーカーから選べる。 大量生産を前提とした工業化住宅なので、設計の自由度は低いものの、ある程度希望を取り入れた家づくりは可能。 施工エリアは、全国をカバーする企業が多い。 アフターケアや長期保証体制が整っている。 |

| 工務店 | コストは割安、アフターケアが特徴。 施工エリアが狭く、地域密着型の企業が多い。 木造軸組工法が中心で、設計施工の自由度が高い。デザインや使う素材は、工務店によってさまざま。 ローコストのハウスメーカーほどではないが、コストは割安になる。 ハウスメーカーほどの長期保証はないが、補修工事は、こまめに低コストで対応してもらえる。 |

| 設計事務所 | 個性あるデザイン、自由度が魅力。 設計と工事監理のみを行うため、設計料がかかり割高。 個性的なデザインや間取りを提案してくれ、設計自由度は高い。 一方で、施主の希望より設計者の個性を優先する事務所もある。 工法は、事務所によってさまざま。 交通費はかかるが、全国どこでも対応している事務所が多い。 保証制度やアフターケアは工務店とほぼ同様。 |

ローコストからハイグレードまで価格帯の幅が広いハウスメーカーは、予算に合わせた企業選びができます。

設計の自由度が高いのは、設計事務所や工務店です。一方で、工場生産を中心で全国展開するハウスメーカーは、設計の自由度は低め。しかし、自由度の高い工法を採用し、希望に沿った家づくりができるハウスメーカーもあります。

費用が割安になるのは、自社で設計施工を行う工務店です。予算の中で柔軟に対応してもらいやすいのも特徴です。

設計事務所は、設計料がかかるため最も割高になります。設計料は工事費の10%?15%くらいが目安ですが、住宅なら少なくとも200万円程度必要です。

図解で分かる!建築業者を5つの指標で比較

3つの建築業者を設計の自由度と費用、デザイン性、工期、アフターケアで比較してみた図がこちらです。

斬新で個性あるデザインを希望するなら、設計事務所も良さそうです。しかし、人気建築家となると設計料も高額になりがち。施主の希望よりも設計士の個性が優先されたり、デザイン重視の暮らしにくい家になったりするケースも見聞きします。

設計に時間をかけるため、工期は長くなりがち。アフターケアは施工した工務店が担うため、設計事務所のサポートはあまり期待できません。

設計士との相性が家づくりの成否を分けるといえます。

コストを抑えつつ住みやすい家づくりができるのが、工務店です。個性的なデザインは出てきにくいですが、使いやすい間取りや丁寧な施工が期待できます。

工場生産ではないため、工期はハウスメーカーより長めですが、その分個別の希望や変更にも柔軟に対応してもらえます。

ただし、全国展開しておらずモデルハウスを持つ企業が少ないので、希望の工務店を見つけるのに苦労するかもしれません。

ハウスメーカーは、5つのポイント全てが平均点以上で安心感があります。

間取りの自由度が少ないものの、工法や生産体制の工夫で、ひと昔前より柔軟に対応するメーカーが増えています。また、工場で多くの部分を生産するため、工期は短め。現場レベルに左右されない工法で、一定の施工品質が期待できます。

全国に拠点があり情報が多いため、モデルハウスなど実例を見ながら検討できるのもメリット。費用がかかるとはいえ、アフターケアの体制もしっかりしています。

理想の注文住宅を建てるには、設計の自由度やデザインの個性をどこまで求めるのか、また費用はどの程度を見込むのかを家族で話し合い、バランスよく希望を取り入れられる建築業者かどうかで最終的に判断するのが大切です。

また、家を建てるときの注意点については下記記事でまとめておりますので、合わせて確認ください。

まとめ

家具家電・衣類・文具など、シンプルで性能の高さが人気の「無印良品」の子会社の「無印良品の家」

知名度は低めで年間販売棟数は300棟程度。しかし、デザイン性の高さだけでなく、ハード面も充実。SE構法による耐震性の高さと大きな吹き抜けで開放的な空間や年中快適な断熱性能の高さも人気です。

ラインナップはコンセプトに合わせた4種類。坪単価は50万円~90万円です。

保証は大手住宅メーカーに比べると少し手薄。今後に期待したいですね。

- 無印良品の家の坪単価は50万円~90万円

- 構造は木造。大空間の取りやすいSE構法

- 内断熱と外断熱を合わせたダブル断熱を標準採用

- 平屋、二階建て、三階建てと建築可能。都心の狭小地から郊外の広大な敷居までそれぞれに合った商品ラインナップ。

- フランチャイズ契約で工務店によって質のばらつき有り

- 保証は大手住宅メーカーほど充実していない

- 坪単価は大手住宅メーカー並みだが、内容は充実している

また、これからハウスメーカー選びをする方にお伝えしたいのは、次のポイントです!

ハウスメーカー選びの極意!

- 複数のハウスメーカーを比較することが大切!

- タウンライフを使うとカンタンに複数社のカタログや間取りプランの請求が可能

- より具体的に進めるなら無料でお家のプロに相談できる家づくりのとびらオンライン相談がオススメ

- 住宅展示場に行く前に、情報収集しておくと迷いにくい

- 情報収集には、一括資料請求がおすすめ

- 資料をもとに、理想の暮らしをイメージする

- 間取り作成サービスで、具体的な希望をカタチに!

ぜひ理想の家づくりに役立ててもらえると嬉しく思います。