こんな悩みをスッキリ解消!

- オープンハウスの坪単価はどれくらいだろう?

- 注文住宅の施工例を知りたい!

- オープンハウスを建てて失敗する可能性はあるの?

「東京に、家を持とう」のキャッチフレーズでおなじみのオープンハウス。

オープンハウスのメインは不動産仲介ですが、グループ全体で用地仕入れから企画、販売、建築まで一貫して行っています。

オープンハウスグループは比較的新しい会社ながら供給棟数は多く、住宅産業研究所が調査している「全国ホームビルダー大全集」で多くのエリアにおいて地域ビルダーNo.1に選ばれました。

オープンハウスで注文住宅を建てる場合の坪単価は35万円~65万円という調査結果になりました。

「この坪単価なら安いな」と感じるかもしれませんが、実際に建てた人は満足できているのか気になりますよね。

弊社ではオープンハウスの注文住宅を建築した人にアンケート調査を行い、坪単価や満足度について独自に調査しました。

またオープンハウスの商品構成や建築費用についても徹底分析しています。

坪単価35万円~65万円で建てた場合の建築費用や間取り付きの建築実例も紹介しています。

本記事の結論先読み!

- オープンハウスの坪単価は35万円~65万円

- 狭小住宅の設計が得意

- 土地探しから相談できる

- 注文住宅にはセミオーダータイプとフルオーダータイプがある

- 弱みは、保証制度が充実していないこと

オープンハウスの注文住宅を検討している人は、ぜひ最新情報をまとめたこの記事を参考にしてくださいね!

※2026年2月現在

納得いく価格で理想の家を建てる方法

【PR】タウンライフ

自分が納得いく価格で理想の家を建てるには、数多くのハウスメーカーや工務店を比較するのが一番です。

そこでオススメなのが、タウンライフを使って一括資料請求すること。

タウンライフを使うと、ハウスメーカーから要望にあったカタログや間取り例が届くので、イメージを膨らませることができます。

強引な営業もないので、まずは理想のマイホームに向けてカタログを請求するのをオススメします。

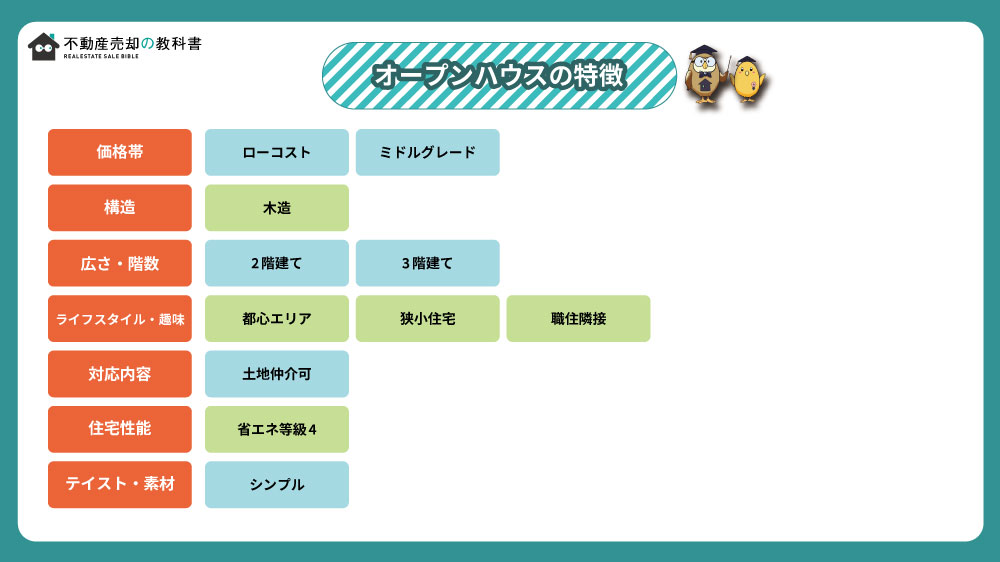

一目で分かる:オープンハウスの特徴

オープンハウスは、株式会社オープンハウスグループが販売する注文住宅のブランドです。

| 坪単価 | 35万円~65万円 |

|---|---|

| 構造 | 木造 |

| 建物タイプ | 2階建て 3階建て |

| 保証期間 | 10年間 ※主要構造部分と雨水侵入に関する部分 |

| 戸建て供給実績 | 年間約1万棟 |

| 施工エリア | 東京、千葉、埼玉、神奈川 名古屋 福岡 |

| 建築請負会社 | 株式会社オープンハウス・ディベロップメント 株式会社オープンハウス・アーキテクト |

| 創業 | 1997年9月 |

| 公式サイト | https://oh.openhouse-group.com/ |

オープンハウスはこんな会社

※出典:オープンハウスHP

オープンハウスが創業したのは1997年のこと。2022年に25周年を迎えるまだまだ新しい企業です。

創業当初はセンチュリー21のフランチャイズとしてスタートしたオープンハウスですが、2012年にはフランチャイズを解消し、自社ブランドで営業を開始しました。

翌年2013年には東証一部上場を果たし、現在もハイスピードで成長を続けています。

2022年1月には持ち株会社体制に移行し「株式会社オープンハウスグループ」が誕生しました。

主なグループ企業は海外を含めて17社ありますが、注文住宅に関しては以下の3社が窓口になります。

- 株式会社オープンハウス:不動産仲介

- 株式会社オープンハウス・ディベロップメント:戸建・マンションの開発、注文住宅(セミオーダー)

- 株式会社オープンハウス・アーキテクト:注文住宅(フルオーダー)

オープンハウス・ディベロップメントは基本プランありきのセミオーダー住宅を提供するのに対し、オープンハウス・アーキテクトはフルカスタムの注文住宅を建てることができます。

2つの違いは後ほど詳しく解説しますね。

オープンハウスの特徴は?

オープンハウスで家を建てるメリットは、豊富な土地情報から建築地を選べる点。

他のハウスメーカーの場合は広く出回っている土地情報の中から土地を探すので、理想の土地にめぐりあえるまで時間がかかるかもしれません。

オープンハウスは自社で土地を仕入れており、「ここに家を建てられるのかな?」と思ってしまうような土地も含めて多数の物件を紹介できます。

また広い土地は金額が高く大きな負担になりますが、オープンハウスでは土地を分割して金額を抑えています。

そのため都心部でも買える値段の住宅を建てることができる仕組みになっています。

オープンハウスが得意な住宅タイプは「狭小3階建」。

オープンハウスは狭小戸建の豊富な実績と設計ノウハウによって、「都心に家を持つ」夢をサポートするメーカーといえますね。

《オープンハウスの特徴まとめ》

オープンハウスはこんな人におすすめ

オープンハウスの注文住宅がおすすめなのは次のような人です。

オープンハウスはこんな人におすすめ

- 都心部に建てることが絶対条件の人

- ローコスト住宅を建てたい人

- 中間マージンや広告費を省いたコストメリットに共感できる人

- フルオーダーにこだわらない人

オープンハウスは「都心に家を建てたい人」におすすめです。

都心に一戸建てを建てるには大きなハードルといえば土地探しです。都心部の土地は金額が高いため、予算内で探すのは並大抵のことではありません。

仮に予算内で見つけることができても「工事車両が通れない」などの理由で、建築ができないハウスメーカーもあるでしょう。

一方、オープンハウスは自社物件も含めた土地を紹介することができる上、変形地や狭小地の実績とノウハウが豊富にあります。

オープンハウスが販売する土地には建築士が作った「参考プラン」が設定されています。

参考プランを採用すれば、少なくとも「建築してくれるメーカーが見つからない!」などという事態は回避できます。

他のメーカーで施工不可だった場合も、一度オープンハウスに相談してみることをおすすめします。

またオープンハウスは「ローコストで家を建てたい人」にもおすすめです。

住宅を建てるときの建築費用は人件費や材料運搬費用などに左右され、全国一律ではありません。都心部エリアは特に建築費が高くなる傾向があります。

オープンハウスでは建築費用の負担を減らすために直接職人と契約するシステムを採用しています。

直接契約をすれば工務店などの業者を通さないため中間マージンが発生しません。

職人も自社で管理することで余分な費用を削減し、ローコスト住宅を実現しています。

【最新】オープンハウスの坪単価

SUUMOやHOME’Sのハウスメーカー情報や実例をもとに、オープンハウスの坪単価を算出したところ、35万円~65万円という額になりました。

※2026年2月現在

大手ハウスメーカーの坪単価は50万円~70万円程度なので、オープンハウスはローコスト~ミドルグレードに属する価格帯です。

オープンハウスはすべての人がオプションを追加しているといいます。

弊社の独自アンケートには「提案されたオプションの総額が700万円だった」という口コミもありました。

オプション扱いの項目が多いため、機能性や美観性にこだわるほど坪単価は上がってしまう仕組みになっています。

オープンハウス坪単価から本体価格・建築総額シミュレーション

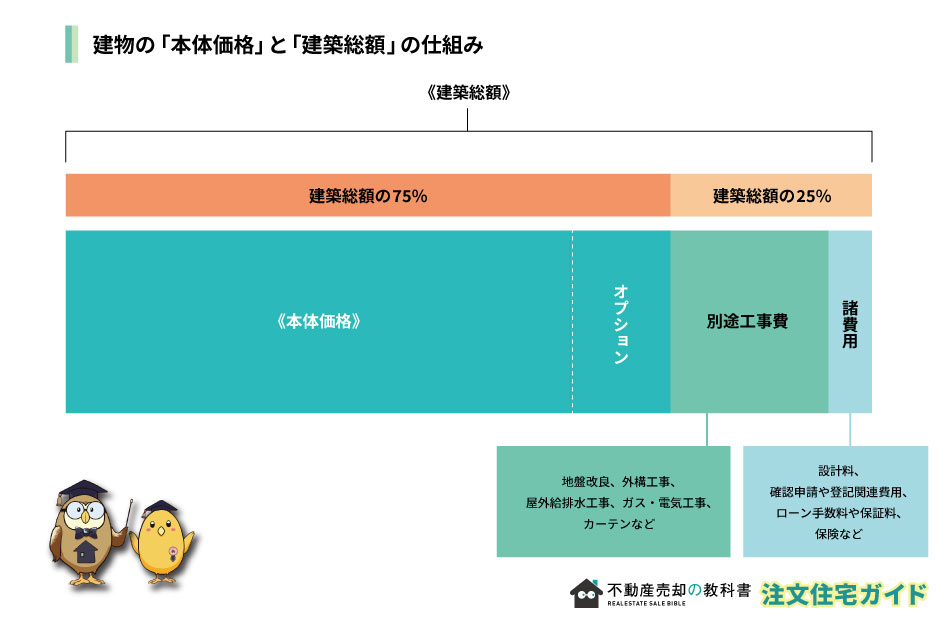

オープンハウスの坪単価をもとに、建物の「本体価格」と別途工事を含めた「建築総額」をシミュレーションしてみます。

- 本体価格:坪単価に延床面積を掛けて算出した、建物のみの価格

- 建築総額:建物の本体価格に別途工事や諸費用を加えた価格

- 別途工事:外構工事や地盤改良費など建物以外にかかる工事費用、諸費用とは、ローン手数料や申請費用などにかかる費用

以下の表でいう「延床面積の坪数」とは居住空間の総面積のことです。例えば2階建てなら1階の床面積と2階の床面積を合計した数字になります。

付帯工事費や諸費用は、土地や建物の内容によって大きく異なります。

現地調査をしてみないとわかないことなどもありますが、初期の段階としては建築総額の25%程度を見込んでおけば良いでしょう。

オープンハウスの延床面積別の本体価格と建築総額

オープンハウスの場合、本体価格と建築総額を面積ごとに算出すると、次の表のようになります。

| 延床面積の坪数 | 本体価格 | 建築総額 |

|---|---|---|

| 25坪 (約83㎡) | 875万円~1625万円 | 1,167万円~2,167万円 |

| 30坪 (約99㎡) | 1,050万円~1950万円 | 1,400万円~2,600万円 |

| 35坪 (約116㎡) | 1,225万円~2,275万円 | 1,633万円~3,033万円 |

| 40坪 (約132㎡) | 1,400万円~2,600万円 | 1,867万円~3,467万円 |

| 45坪 (約149㎡) | 1,575万円~2,925万円 | 2,100万円~3,900万円 |

| 50坪 (約165㎡) | 1,750万円~3,250万円 | 2,333万円~4,333万円 |

※本体価格は、坪単価 × 延床面積の坪数で算出。

※建築総額は、別途工事・諸費用が本体価格の25%程度と仮定し、本体価格 ÷75%で算出。

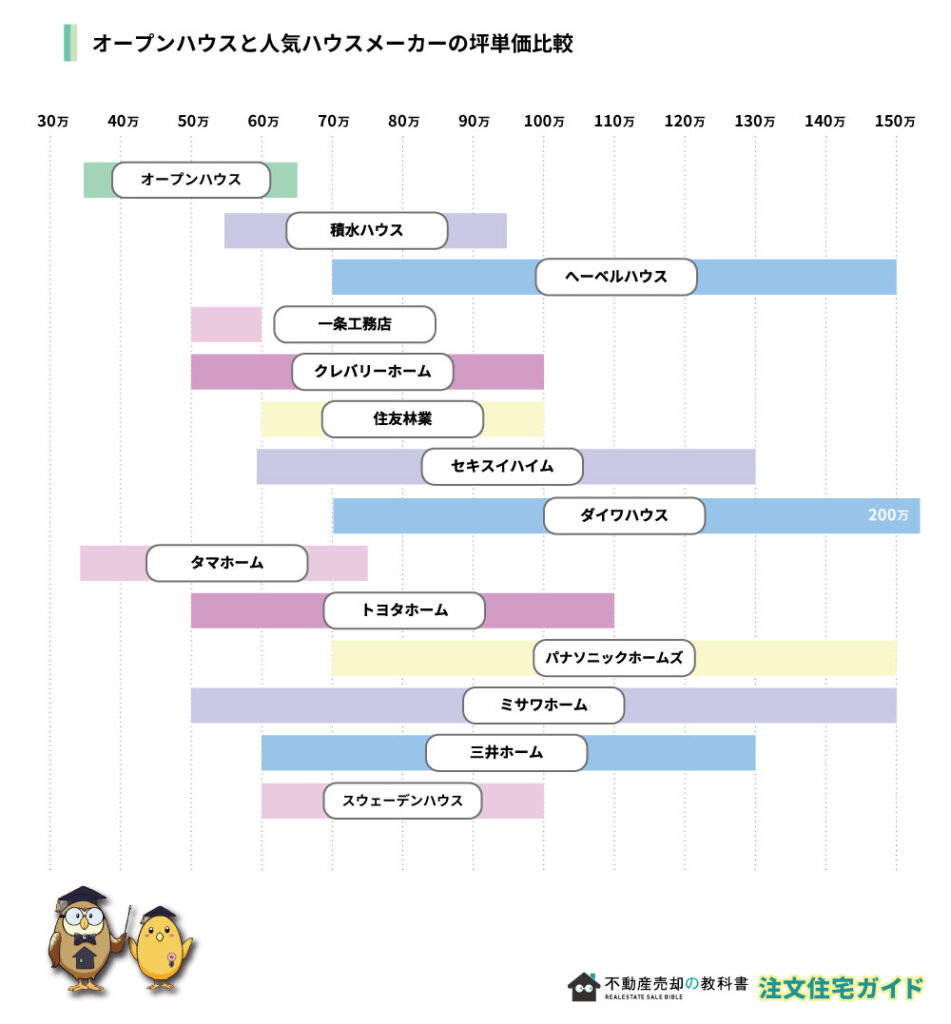

人気ハウスメーカー・工務店との坪単価比較

実例から算出したオープンハウスの坪単価を人気ハウスメーカーと比較してみました。

《ハウスメーカーの坪単価一覧》※オープンハウス以下五十音順

| ハウスメーカー | 坪単価 | 構造 |

|---|---|---|

| オープンハウス | 35万円~65万円 | 木造 |

| アイフルホーム | 40万円~75万円 | 木造 |

| アキュラホーム | 50万円~80万円 | 木造 |

| イシンホーム | 50万円~65万円 | 木造 |

| 一条工務店 | 50万円~90万円 | 木造 |

| ウィザースホーム | 40万円~70万円 | 木造 |

| クレバリーホーム | 40万円~80万円 | 木造 |

| 住宅情報館 | 45万円~75万円 | 木造 |

| 住友林業 | 60万円~100万円 | 木造 |

| セキスイハイム | 65万円~120万円 | 鉄骨、木造 |

| 積水ハウス | 55万円~95万円 | 鉄骨、木造 |

| タマホーム | 34万円~75万円 | 木造 |

| トヨタホーム | 50万円~110万円 | 鉄骨、木造 |

| 日本ハウスホールディングス | 55万円~100万円 | 木造 |

| 桧家住宅 | 44万円~73万円 | 木造 |

| パナソニックホームズ | 70万円~100万円 | 鉄骨 |

| 富士住建 | 45万円~65万円 | 木造 |

| へーベルハウス | 70万円~150万円 | 鉄骨 |

| ポラス(ポラテック) | 60万円~90万円 | 木造 |

| BESS | 47万円~69万円 | 木造 |

| ミサワホーム | 60万円~100万円 | 木造 |

| 三井ホーム | 60万円~130万円 | 木造 |

| 大和ハウス | 70万円~110万円 | 鉄骨、木造 |

| ユニバーサルホーム | 50万円~72万円 | 木造 |

| ヤマダホームズ | 49万円~90万円 | 木造 |

| ロイヤルハウス | 38.8万円~50万円 | 木造 |

※2026年2月現在

より分かりやすいように、オープンハウスと人気ハウスメーカーの坪単価比較を図解にまとめたものがこちらです。

オープンハウスの坪単価が安い理由

オープンハウスの坪単価は35万円~65万円なので、大手メーカーよりもかなりリーズナブルに建てられますね。

理由はオープンハウスグループの一貫体制にあります。

住宅の建築には多くの人がかかわりますが、営業担当や設計士から大工、職人まですべて自社で管理しており、手数料の発生を最小限に抑えています。

またグループの規模を活かして建築資材を大量に調達することで仕入れの費用も抑えています。

オープンハウスはコストカットにこだわっているので、最終的な坪単価を安くできるのです。

納得いく価格で理想の家を建てる方法

自分が納得いく価格で理想の家を建てるには、数多くのハウスメーカーや工務店を比較するのが一番です。

土地を持っているのであれば、その土地の形状に強いハウスメーカーもあります。

土地から探すのであれば、仕入れが強いハウスメーカーの方が理想の場所が見つかります。

ただし、一からハウスメーカーに問い合わせや住宅展示場でヒアリングするのも面倒です。

そこでオススメなのが、「タウンライフ」を使ってカタログや間取りプランの一括資料請求することです。

タウンライフを使うと、ハウスメーカーから予算や要望にあったカタログや間取りプランが届くので、イメージを膨らませることができます。

強引な営業もないので、まずは理想のマイホームに向けてカタログを請求するのをオススメします。

また、カタログや間取りプランよりももう一歩具体的に進めたいという方はNTTデータグループが運営する「家づくりのとびらオンライン相談」がオススメです。

家づくりのとびらオンライン相談は、ざっくりした要望を伝えればお家のプロが最適なハウスメーカーやプランを教えてくれます。

他にも「ローンをどれぐらい借りればいいのか」「今は購入を控えたほうがいい」などのお家購入に関する様々な悩みも相談可能です。

オンラインでの相談なので、外出に抵抗があったり子供の面倒を見ながら店舗訪問が難しい…という方にも安心できますね。土日祝や平日夜でも対応してくれます。

お家は人生の大きな買い物なので、お家のプロに一度相談しておくのをオススメします。

タウンライフと合わせて使うと、理想の家づくりができる可能性が高くなります。

オープンハウスグループの商品タイプと坪単価

オープンハウスの注文住宅には「セミオーダータイプ」と「フルオーダータイプ」があります。

オープンハウス自体は仲介がメインの会社なので、注文住宅の建築を請け負うのはグループ会社になります。

建築会社はオープンハウス・ディベロップメントとオープンハウス・アーキテクトの2社があり、それぞれ担当する商品タイプが異なります。

オープンハウスの商品ラインナップ

- セミオーダー住宅(建築請負会社:オープンハウス・ディベロップメント)

- フルオーダー住宅(建築請負会社:オープンハウス・アーキテクト)

(1)セミオーダー住宅 ※予想坪単価:35万円~55万円

※出典: オープンハウス・ディベロップメントHP

セミオーダー住宅はオープンハウス・ディベロップメントが担当し、敷地に最適なプランをもとにカスタマイズします。

セミオーダー住宅はフルオーダー住宅より価格が安く、打ち合わせも簡単なのが特徴です。

オープンハウスが販売する土地には、建築士が作った参考プランおよび参考価格が設定されています(もちろん土地だけ購入して他のハウスメーカーで建てるなども可能)。

参考プランの建築費用は1,200万円~1,500万円です。

打ち合わせの回数は決められており、オーバーすると1回ごとに追加料金がかかる仕組みになっています。

基本プランの間取りや仕様は追加費用をかけてグレードアップすることが可能です。

オープンハウス・ディベロップメントにはモデルハウスがありません。

その代わり東京・福岡には広大なショールームがあります。

ショールームでは「4.5畳の空間活用例」や「傾斜天井のある部屋」を体感できるほか、ショールーム内に設けられたモデルルームを見学することができます。

モデルルームはベーシックなインテリアの部屋と、オプションをふんだんに使った部屋の2部屋です。

外壁、屋根材、玄関ドア、水栓金物など建材サンプルも多数取り揃えています。

セミオーダー住宅のカスタマイズ例

基本プランはどのようにカスタマイズできるのでしょうか。具体的にできる内容を一部紹介します。

《カスタマイズ例1》

《カスタマイズ例2》

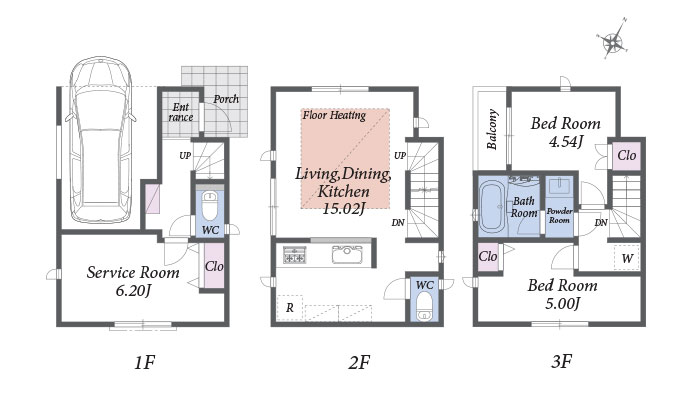

1枚目の図面は建築費用1,200万円の参考プランで、2枚目はカスタマイズの一例になります。

もともと1階にあったサービスルームを中止して、そのスペースにお風呂と洗面脱衣室をまとめています。

脱衣室はゆとりの広さになり、カウンターや勝手口が追加されましたね。

洗濯物を干しつつ、湿気が気になるときは勝手口のドアを開けて換気ができます。

2階はキッチン横のトイレを3階に移動して、代わりに納戸スペースを設けています。

オープンハウスではすべての人が何かしらオプションを付けているようです。

最も人気なのは床面積を増やす変更で、2番目は制振装置の設置とのこと。その後に収納の増設、エアコンの設置、床材変更などが続きます。

住宅性能を高めるオプションは制振装置のほかに

- アルミサッシから樹脂サッシへの変更

- 高性能断熱材に変更

などが用意されています。

つまり裏を返せば基本性能は必要最低限だということです。

(2)フルオーダー住宅 ※予想坪単価:45万円~65万円

※出典: オープンハウス・アーキテクトHP

フルオーダー住宅はオープンハウス・アーキテクトが担当し、自由設計でも相場より安い金額で建築ができます。

オープンハウス・アーキテクトはもともと「アサカワホーム」という住宅メーカーでした。

アサカワホームの設立は1991年で、2015年にオープンハウスの連結子会社となり、その翌年に社名変更をしました。

オープンハウス・アーキテクトの場合はモデルハウスがあります。

モデルハウスは東京・埼玉・千葉・神奈川に7か所あるほか、「LIFE DESIGN PARK」という広大な自社ショールームを東京・神奈川・愛知・大阪の4か所に持っています。

大手ハウスメーカーの場合は首都圏だけで数十件モデルハウスを持っていますが、オープンハウス・アーキテクトは広く展開せず、広告宣伝費を抑えています。

もちろん「職人や大工と直接契約をする」というシステムはオープンハウス・アーキテクトでも同じで、統括する工務店を通さないため中間マージンの費用も削減しています。

断熱パネルを使ったパネル工法を採用

オープンハウス・アーキテクトの建物は「独自パネル工法」を採用しています。

独自パネル工法とは、在来工法(木造軸組工法)をベースにして開口部以外を断熱パネルで覆う工法です。

独自パネル工法を採用することで、断熱性だけでなく耐久性が向上し、地震や強風の影響を抑える効果があります。

基礎工事には「ベタ基礎」を採用しています。住宅の基礎とは、建物を支える土台のことです。

ベタ基礎というのは、建物の底全体に鉄筋コンクリートを流して一体化させる基礎構造で、高い強度を誇ります。

オープンハウス・ディベロップメントではどんな家が建つ?写真つき実例を紹介

実際にオープンハウスで注文住宅を建てると、どのような家ができるのでしょうか。

まずはセミオーダーが中心のオープンハウス・ディベロップメントで建てた実例を紹介します。

実例(1)2つのリビングがある家【価格:2,900万円台 坪単価:73万円】

- 【建築地】東京都品川区

- 【家族構成】夫婦+子ども3人

- 【延床面積】133.32㎡(40.3坪)

- 【価格帯】2,900万円台

- 【坪単価】約73万円

- 【建築請負会社】オープンハウス・ディベロップメント

こちらはガレージ付き3階建ての実例です。

間口が狭く奥行きが広い敷地は都心の狭小住宅によくみられる形状ですよね。

図面から推測すると間口は大体3.6m程ですが、3階建にすることで充分な延床面積を確保しています。

LDKは19.78畳の広さがあり、LDK続きのバルコニーも奥行をたっぷりとっているため、セカンドリビングとして活躍しているそうです。

2階のアイランドキッチンは少々めずらしい形をしています。

通常キッチンを2例にする場合はシンクとコンロを横並びにして、背面に家電カウンターを配置しますよね。

実例のキッチンは、アイランド部分にシンクのみを設置しています。

すぐ横にはダイニングテーブルが置かれているので、配膳や後片付けも簡単です。

洗面脱衣室にダブルボウルの化粧台(幅1,665mm)があることにも注目です。

家族の人数が多いと身支度をする時間帯は混み合いますが、2人同時に使える化粧台があれば安心ですね。

ちなみに図面表記の「サービスルーム」は普通の部屋と同じように使えますが、日当たりの悪い部屋になります。

建築基準法で定められる採光を確保できない部屋は「洋室」と表記できないからです。

サービスルームの使い方は人それぞれで、書庫や書斎、衣装部屋などに活用されています。

実例(2)職住一体の家【価格帯:1,900万円台 坪単価:54万円】

- 【建築地】東京都中野区

- 【価格帯】1,900万円台

- 【延床面積】118.61㎡(35.9坪)

- 【坪単価】約54万円

- 【建築請負会社】オープンハウス・ディベロップメント

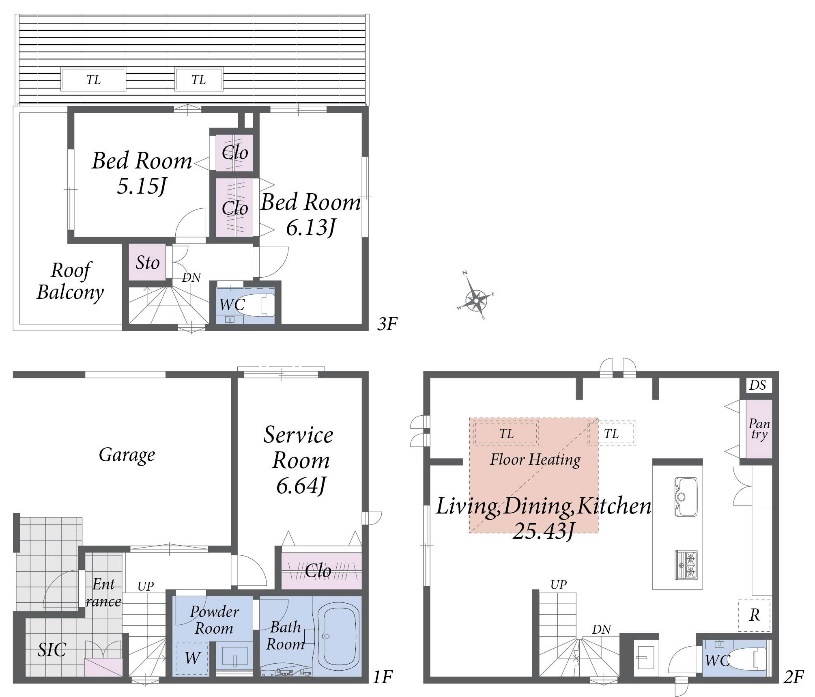

こちらはワークスペースありきで建築したという3階建ての住宅です。

仕事部屋は1階のサービスルームです。サービスルームのクローゼットは、書類や来客用の椅子などを収納しているそうです。

プライベートスペースは2、3階に集約して、仕事部屋と階数を分けています。

図面の2階、3階にTLという表記がありますが、これは「トップライト(天窓)」のことです。

トップライトは通常の窓よりも採光効率が良いので、部屋の中が大変明るくなります。

オープンハウス・アーキテクトではどんな家が建つ?写真つき実例を紹介

続いて、フルオーダーの注文住宅が可能なオープンハウス・アーキテクトの実例も紹介します。

実例(3) 遊びも勉強もめいっぱい、子どもがすくすく育つ家 ※価格情報なし

※出典:オープンハウス・アーキテクトHP

- 【建築地】東京都府中市

- 【延床面積】108.88㎡(32.87坪)

- 【家族構成】夫婦+子ども2人

- 【建築請負会社】オープンハウス・アーキテクト

こちらは約150㎡の敷地にゆったりと建てられた住宅です。

道路から見える玄関とは反対のほうに、広い庭を配置しています。

もっともお気に入りだというリビングの広さは22畳。

右手のカウンターは長さ約2.5mもあり、子どもたちが並んで使っても十分なゆとりがあります。大人が在宅ワークで活用するにも便利そうです。

インテリアは白を基調とした明るい空間で、アクセントカラーに黒を取り入れています。白は膨張色なので、部屋を広く見せる効果があります。

実例(4)モノトーン調と収納ですっきりまとまる住まい

※出典:オープンハウス・アーキテクトHP

- 【建築地】東京都大田区

- 【延床面積】110.12㎡(33.31坪)

- 【家族構成】夫婦+子ども3人

- 【建築請負会社】オープンハウス・アーキテクト

家族が増えたことと、車の購入がきっかけで家づくりを決意したという実例です。

デザインテーマは「モダン」とのこと。色味を抑えたモノトーンのインテリアが落ち着いた雰囲気ですね。

リビング収納の扉は下にすき間を設けてロボット掃除機の専用スペースを作っています。

充電しながら収納できて、とても便利に使っているそうです。

細かいこだわりを実現できるのは、注文住宅ならではの魅力ですね。

満足と後悔の決め手は?オープンハウスで実際に建てた人の口コミ・評判

「オープンハウスは安いけど、建てて後悔するはめにならないだろうか?」

一生に一度の買い物だけに、そんな不安も付きまといますよね。

オープンハウスを実際に建てた人に対して弊社ではアンケート調査を実施しました。

どのように評価されているのか、ユーザーの本音を分析して解説します。

【編集部調査】実際にオープンハウスで建てた人の口コミ

- 営業担当評価:

- 間取り・デザイン評価:

- 耐震性・耐久性評価:

- 費用評価:

- アフターサポート・保証評価:

<家の値段(土地代なし):約3,250万円 延床面積:35.5坪 坪単価:約91万円 2階建て3LDK木造>

良かった点

狭い土地に家を立てるのが得意な会社さんのようで、庭が必要ない我が家にとっては庭付きの広い土地でお値段も高くなるよりは好都合でした。また、都会の駅の近くも得意なようで我が家も駅からさほど遠くないですが、予算内で家を購入できたのはオープンハウスさんの利点だったと思います。なによりも低価格でマイホームを持てることが良かったです。

悪かった点

小さい土地に家を何件も立てるので、日当たり良好とはいえ、多少日当たりが悪かったりサービスルームがあり物置としてしか活用方法がない点は、許容できますが少し残念だと思います。窓を開けたら隣の家の壁が迫っている、というサンプルのおうちも散見されました。(我が家は大丈夫です)コンパクトな家なので収納が一階にありません。承知していましたがやはり使いにくいです。モデルルームもそうだったかと。

欲を言えばこちらがガスでお願いしましたが、太陽光を設置した時の費用やオール電化にした時の費用の比較をしてガスか、オール電化かにするかをちゃんと考えればよかったなと反省しています。あとは外構工事に費用があまりかけれなかったこともあり、業者があまりよくなくて無愛想だったのでそこだけ残念でした。

予算内で駅チカの家を建築できたという口コミです。

しかし狭小戸建は隣の家が迫っていて採光が厳しいことが多いのも事実です。プランにも制約があるので、理想通りというわけにはいかない事もありますね。

![]()

オプションだけで700万近くになった

20代男性 東京都

- 営業担当評価:

- 間取り・デザイン評価:

- 耐震性・耐久性評価:

- 費用評価:

- アフターサポート・保証評価:

<3階建て4LDK木造>

良かった点

支店長や営業マンはとても親身に話を聞いてくれました。

エリアのことなど、予算のことなど諸々悩んでたことは解決できました。車で建売の物件を何件か回っていただき、物件の実際の広さや家の内観のイメージなどをつけやすい様に案内してくれました。そのおかげで、自分の中でぼんやりしていた家のことがとてもイメージできました。

悪かった点

注文住宅なのでたくさん決めることがあったのですが、いろんなオプションを提案され混乱しました。独身の方なのでわからなかったのだと思いますがもっと子育てしやすい家目線で提案してもらえたら嬉しかったです。提案されたオプションだけで700万近くになったので結局色々悩む羽目になってしまいました。コロナの影響でオンラインなので直接話せなかったことも相違の原因かなと思いました。

オープンハウスはオプション設定が豊富にあるため、すべてを検討するのは大変なことです。

どんなオプションが便利なのか、他のハウスメーカーで建てた人の口コミなども参考にするのが良いでしょう。

オープンハウスの営業マンは年齢層が若く、20代半ばで店長になった人もいると聞きます。

ライフスタイルがあまりにも違うと提案が難しいのかもしれません。

![]()

提案してくれる担当者に恵まれた

20代女性 埼玉県

- 営業担当評価:

- 間取り・デザイン評価:

- 耐震性・耐久性評価:

- 費用評価:

- アフターサポート・保証評価:

<家の値段(土地代なし):約2,250万円 延床面積:35.5坪 坪単価:約63万円 3階建て3LDK木造>

良かった点

建売や、セミオーダーの物件まで数多くの提案をしてくれました。私たちが家を選ぶうえで、土地や間取りで迷っていたり、何を優先するか踏ん切りがつかないとき背中を押してくれて、なんども通って話をしているうちに、私たちが気に入りそうな条件の物件を見事に探し出してくれて、最終的に審査落ちした物件があると走って持ってきてくれた物件が本当に条件のいいものでそこに決めることができました。

親身になって探してくれるハウスメーカーだなと感じました。また担当者にも恵まれたなと思います。

悪かった点

物件は間取りも立地も良くて、とても満足しています。ですが、トイレの下の縁から水漏れがしていて、初めから不具合があったので施工会社がいい加減だったのかなと思いました。ハウスメーカーに連絡したら、すぐに対応してくれたので良かったですが、2つあるうちの2つともが水漏れしていたのでそこだけがとても残念でした。

オープンハウスは建売が豊富にあるので、似た条件の家を見学できるというメリットがあります。

図面で見るよりも断然イメージがわきますよね。

都心の狭小住宅は、収納が少なかったり日当たりが悪かったりという弱点があります。

実際に見ることで本当に都心に住むことが重要なのか、多少離れてもゆったり暮らしたいのか考えてみるのも良いと思います。

オープンハウスの坪単価に対するtwitterでの反応

オープンハウスのtwitterでの反応も調べてみました。

近所のそんな広くない土地に5軒分の基礎が出来ててオープンハウスの看板が…もうマジでチープな家作るの辞めてほしい。都市景観の破壊と環境破壊そのものじゃん。

オープンハウスの看板見るたびにゲロ吐きそうになる。— Тошие (@toshyie) March 12, 2022

オープンハウスの勧誘してる人が自宅付近まで着いてくるから家バレるし付近でやたら他人を追いかけ回しまくってる…注意してんだけどやめないからどうにかならんかな(💢’ω’)

こうゆう営業って道路使用とか占有の許可って必要あるんすか?

もしかしたらグレー?

詳しい人いたら教えてください。— 脳みそ🧠 (@Toraiokishin245) March 12, 2022

歩いてたらオープンハウスの営業に声かけられた。自由に設計建築できるから土地買わない?って話。代替わりで土地を手放す人が多いのかな。注文住宅かー、うー😬

— Shinn-RE(マイペースな個人事業主です)💚生活改善中 (@shinn_re) October 15, 2021

オープンハウスは、土地を小さく分筆して坪単価は上げて土地と建物で利益取りから、既存メーカーより高く買ってるみたいですね😅

HMの担当者が買付け価格では勝負にならないっていってました。ほんといい土地に建てるんですよね。。うちも2件分の土地だけを買えるなら、買いたかった土地ありました😅

— 日本アルプス (@Im38vVP9JCNZKtI) March 10, 2021

オープンハウスの土地仕入れには業界でも定評があります。

ただ、土地を分割して小さい家を建てることについては、良く思わない人もいるでしょう。ゆったりと建ち並んでいた家が狭小住宅に変わると、街の景観が崩れてしまいます。

土地の値段が高いので仕方がないことですが、地元の人からは残念に思われる場合があります。

オープンハウスの3つの強み

オープンハウスの強みは以下の3つです。

オープンハウスの3つの強み

- 強み1: ローコストで建てられる

- 強み2: 都心部の狭小3階建てが得意

- 強み3: 他社にはないビジネスモデルの成長企業であること

強み1: ローコストで建てられる

オープンハウスの強みと言えば、ローコスト住宅が建てられることです。

オープンハウスの注文住宅にはフルオーダータイプとセミオーダータイプがあり、セミオーダータイプでオプションに注意すればかなり金額を下げて建てることができます。

資材を大量に安く仕入れることと、職人を手配する際の中間マージンを削減することで、住宅の金額を抑えています。

強み2: 都心部の狭小3階建てが得意

オープンハウスの知名度を上げたキャッチフレーズは「東京に、家を持とう」ですよね。

しかし都心部の土地は金額が高く、誰でも家を持てるわけではありません。

オープンハウスの家は、土地割を工夫することで土地の値段を抑えるのが基本方針です。

分割して狭くなった分、建物を3階建てにして居住空間を確保します。

オープンハウスは狭小3階建ての実績が豊富にあります。採光が取れない部屋には天窓を設けるなど、設計力によって敷地の難点をカバーできます。

強み3: 他社にはないビジネスモデルの成長企業であること

オープンハウスは土地の仕入れから企画、販売、住宅の建築まですべてグループ内で完結しています。

このビジネスモデルで競合するような会社は、今のところ見当たりません。

住宅を建てる際、依頼する会社の業績は検討材料として重要ですよね。

建築中、もしくは引き渡し後にハウスメーカーが潰れてしまうと、保険でいくらかカバーされるものの施主には大きな負担がかかります。

オープンハウスの売上高は右肩上がりで2023年には1兆円を目指しています。

すぐに会社が傾いてしまう可能性は低いと考えられます。

オープンハウスの質はひどい?3つの弱み・課題

オープンハウスの評判を調べていくと残念ながら「ひどい」「失敗した」という声も散見されます。オープンハウスの弱みや課題となる分野についても分析し解説します。

オープンハウスの3つの弱み・課題

- 課題1: 基本性能は高いわけではなく、オプションありき

- 課題2: 体育会系の営業スタイル

- 課題3: 保証内容が弱い

- 課題4: エアコンの設置には注意が必要

課題1:基本性能は高いわけではなく、オプションありき

大手のハウスメーカーと比べてしまうと、正直性能面はやや劣ります。

オープンハウスの耐震等級は、3段階のうち最も低い「1」が基本とされています。

耐震等級を取得するには費用がかかるため、オープンハウスでは審査を受けていないようです。

また断熱性を左右する窓についても標準はアルミサッシ。樹脂サッシはオプションで、変更するには費用がかかります。

耐震性を高める制振装置もオプションで、数十万円の費用が発生します。

課題2:体育会系の営業スタイルで迷惑がられることも

オープンハウスでは分譲地の近くで声掛けを行うなど、体育会系の営業スタイルをとっています。

親身になってくれるのはありがたいですが、人によってはオープンハウスの営業スタイルを苦手と感じるかもしれません。

口コミでも「家まで付いてこられた」といった内容があり、悪い印象を持っている人もいます。

課題3:保証内容が弱い

オープンハウスのアフターサービスは非常にシンプルで保証制度としては弱いと言わざるを得ません。

他のハウスメーカーでは保証期間の長さや内容の充実度をアピール材料にしていますが、オープンハウスはそういったスタンスではありません。

法律で瑕疵担保責任が問われる範囲の保証以外には、壁紙などの仕上げに対する2年間保証と、地盤に対する20年保証のみ設定されています。

大手ハウスメーカーだとリフォームや点検を行う専門の会社を持っている場合がありますが、オープンハウスグループはリフォーム会社を持っていません。

課題4:エアコンの設置に注意が必要

オープンハウスは狭小地に建築することが多い為、エアコンの設置が難しいことがあります。

室外機置場も限られてきますし、はしごを掛けるスペースが無いなどの問題も出てきます。

3階建てで室外機を置くバルコニーが無い場合は、足場を組んで作業しなければなりません。

足場設置の費用は高額なので、プラン打ち合わせの段階からエアコンの設置場所を意識しておくか、オプション費用を払ってオープンハウスに依頼したほうが安心です。

オープンハウスの保証制度

課題の部分でも触れた、保証制度について詳しく解説しておきます。オープンハウスの保証期間は10年間です。

他のメーカーでは定期メンテナンスを実施すると、都度保証が延長されるシステムをとっているところが多いですが、オープンハウスには保証延長制度がありません。

10年保証の範囲は「構造耐力上主要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」です。

この2つは住宅を供給する業者に義務付けられています。

そのほかの保証制度は下記の2つがあります。

- 内装に関する保証:壁紙などの仕上げには2年間保証が付いている

- 地盤沈下に関する保証

オープンハウスには地盤保証会社大手の「ジャパンホームシールド」の保証が付いており、最長20年、最高5000万円が保証される仕組みになっています。

また保証制度とは異なりますが、フルオーダー住宅のオープンハウス・アーキテクトには、24時間365日対応の相談窓口があります。

アフター対応後の顧客満足度は98%とのことで、迅速丁寧な対応が評価されているようです。

オープンハウス・アーキテクトの場合、窓口に相談をすれば10年目以降であっても有償にて対応してもらえます。

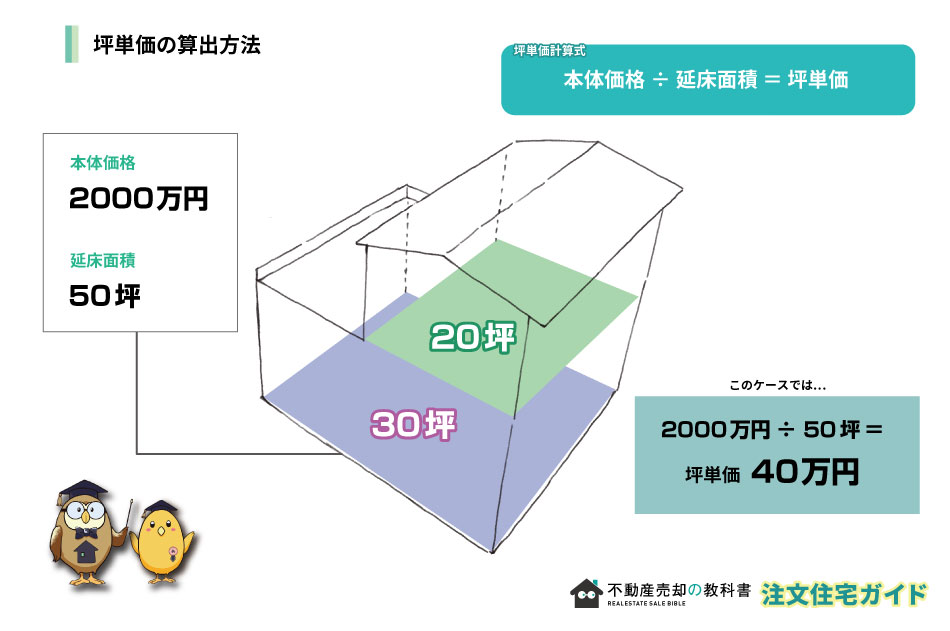

注文住宅には欠かせない!坪単価の必須知識

ハウスメーカー選びでは、費用も大きな基準となりますよね。

メーカーごとの建築費用の「相場感」をはかる物差しとして使われているのが、「坪単価」です。

坪単価は便利な目安ではありますが、坪単価だけで「高い、安い」と判断するのはおすすめできません。

坪単価について、知っておいていただきたいポイントを4つお伝えしますね。

1.坪単価は1坪あたりの建築費

床面積1坪(約3.3㎡、畳2畳分)あたりの建築費を算出したものが、坪単価です。

計算式は、次のようになります。

坪単価 = 建物の本体価格 ÷ 延床面積(各階の床面積の合計)

例えば、本体価格2500万円の家で延床面積が40坪なら、

2500万円 ÷ 40坪 = 62.5万円 となります。

坪単価だけで比較するのはおすすめできない理由は、建物の形状や広さで坪単価は変わってしまうからです。

《坪単価と建物の形状・広さの関係》

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 建物の形状による違い | 建物の平面の形でも坪単価が違います。 正方形に近い平面と、凹凸のある平面とを比べると、凹凸のある家の方が建物の外壁の長さや屋根の面積が増えます。 納まりや手間がかかるため、坪単価が高くなります。 |

| 建物の広さによる違い | 坪単価は小さな家ほど高い:家の広さにかかわらず、使う設備は変わりません。 キッチンや浴室、トイレのグレードや数は広さとはあまり関係がありません。 そのため、広さの小さい家ほど、坪単価が高くなってしまいます。 |

| 同じ面積なら総2階の家の方が、坪単価が低い 同じ床面積の家でも、1階と2階のめん席配分で坪単価も変わります。 1階が広く2階が小さい家は、総2階の家に比べて基礎や屋根面積が増えます。 基礎や屋根はコストがかかるため、総2階の家の方が坪単価は低くなります。 |

2.坪単価はメーカーによって計算式が違う

注意したいのは、メーカーによって坪単価の計算式が違うことです。

延床面積には、バルコニーや玄関ポーチは入っていません。あくまで室内の面積ということです。バルコニーや玄関ポーチなども含めた面積を「施工面積」と言います。

しかし、工事する本体価格にはバルコニーなども含まれることがあります。そこで、延床面積より広い施工面積で本体価格を割ると、どうなるでしょうか?

2500万円 ÷ 43坪 = 58.1万円

坪単価が少し安くなったように見えますね。

メーカーの中にはこのような計算式で、坪単価が安く見えるようにしている場合もあります。

坪単価を比較する場合は、同じ計算式で算出するようにしましょう。

3.建築総額は、選ぶグレードによって変わる

建物の本体価格に含まれている内容は、そのハウスメーカーの標準仕様のものばかりです。

そのため、施主であるあなたが選んだグレードによっては、金額が上がる可能性があります。いわゆる「オプション」と呼ばれる部分ですね。

床のフローリングは無垢の木にしたい!キッチンには最新の深型食洗機を入れたい!トイレはタンクレスのおしゃれなものに!などグレードアップしていくと、価格もアップしていきます。

特に変わりやすいのは、内装やキッチン、お風呂などの設備です。

坪単価だけに注目してしまいがちですが、標準と言われる内容についても把握しておくことが大切です。

坪単価だけでは、建築費用すべてを計算できない

坪単価でわかるのは、建物の本体工事にかかる費用です。

しかし、注文住宅の購入にかかる費用は、本体工事を含め大きく4つあります。

- 本体工事

- 別途工事(本体以外の建築工事費など)

- 諸費用(税金・ローン手数料など)

- 施主支給(その他、引越し費用など)

※別途工事とは、建物以外にかかる費用

例えば、屋外給排水工事、ガス・電気工事、地盤改良、外構工事など。他に、照明、カーテン、アンテナ取り付け工事もありますね。

こうした建物以外の工事は、敷地条件や施主の要望によって大きく変わる部分なので、坪単価を計算するときには含められないことがほとんどです。

主な項目と費用について、表にまとめました。

| 分類 | 費用 | 概要 | 費用相場 |

|---|---|---|---|

| 土地取得の諸費用(土地・建物に共通するものも含む) | 印紙税 | 契約書の作成に際して課される税金 | 4万円~8万円程度 |

| 登録免許税 | 土地の所有権移転や建物の抵当権設定など、登記に際して課される税金 | 15万円~45万円程度 | |

| 不動産取得税 | 土地や建物など不動産を取得した際に課される地方税 | 0円になることが多い | |

| 司法書士報酬 | 司法書士へ登記を依頼した場合に支払う報酬 | 1業務あたり3万円~6万円程度 | |

| 仲介手数料 | 土地購入の際、不動産会社に支払う手数料 | 土地代×3%+6万円+消費税 | |

| 固定資産税 | 土地や建物などの固定資産に課される税金。毎年1月1日時点の所有者が支払う | 都市計画税と合わせて年間10~20万円程度 | |

| 都市計画税 | 固定資産税と同様に土地・建物の所有者に課せられる税金。ただし、市街化区域内に限られる | ||

| 建物を建てる諸費用 | 屋外給排水工事 | 上下水道を利用するために必要な配管工事の費用 | 70万円~100万円程度 |

| 引き込み工事 | TV、インターネット、電気線などの引き込み工事の費用 | 70万円~100万円程度 | |

| インテリア造作工事 | 造り付け家具やカーテンボックスなどの取付工事 | 0円~約200万円など | |

| 解体費 | 建替えの際に発生する費用。植栽がある場合は伐採費用も必要 | 150万円~300万円程度 | |

| 地盤調査費 | 適切な基礎や構造を決定するため、また改良の有無を判断するために行う調査費用。スウェーデン式サウンディング試験が一般的 | 5万円~15万円程度 | |

| 敷地測量費 | 敷地の境界が不明瞭な場合に測量を行う費用 | 5万円~10万円程度 | |

| 地盤改良工事 | 調査の結果、軟弱と判断された地盤に強化工事を行う費用 | 0円/100~150万円程度 | |

| 設計・監理料 | 設計図の作成および図面通りに工事が進んでいるかチェックする業務の費用 | 50万円程度 | |

| 外構工事 | 駐車スペースのコンクリート打設やフェンス、門扉、ウッドデッキ造作などの費用 | 100万円~300万円程度 | |

| 建築確認申請費用 | 工事着手前と建物完成後に検査機関のチェックを受ける際の手数料 | 4万円~12万円程度 | |

| 上下水道納付金 | 建物を新築する際、自治体に支払う費用 | 0円~30万円程度 | |

| ローン関係 | 住宅ローン保証料 | 金融機関を通じて保証会社と契約を結ぶための費用 | 借入額×2.2%程度 |

| 団体信用生命保険 | 住宅ローン契約者が死亡または高度障害となった場合に返済残高がゼロになる保険 | ローン金利に含まれるため0円 | |

| 火災保険料 | 住宅ローンの融資を受けるために加入が義務付けられている保険 | 月数万円程度 | |

| その他 | 引越し代 | 引越し業者のほか、仮住まいの家賃、トランクルームの賃貸費用など | 20万円~40万円程度 |

| 式典費 | 地鎮祭や上棟式、ご祝儀など | 5万円~10万円程度 | |

| 家具、備品 | カーテンや照明、家具、家電などの購入費用 | 50万円~200万円程度 | |

| 手土産 | 近隣挨拶の手土産、現場の職人へ差し入れなど | 2~3万円程度 |

確認申請や登記などの手続きにかかる費用や、ローンの手数料や保証料、保険に必要な費用で、こちらも条件によって変わってくるため、別途必要です。

その他の項目は、ハウスメーカーに支払うものではないので見積書には載りませんが、施主側で負担する費用のことです。

引越し費用や、家具家電の購入費用、地鎮祭などの儀式や近隣への挨拶品にかかる費用があります。

さらに土地から購入する場合は、土地の代金や仲介手数料も必要ですね。

これらをトータルした費用が、必要な費用となります。

坪単価はあくまで目安。総予算を把握するには、具体的な資金計画書を出してもらうのが最も正確です。

家を建てるときの費用や注文住宅にかかる諸費用などは下記記事で詳しく解説しています。

建築費用を抑える方法5選

ハウスメーカーとの契約前には、具体的な間取りや概算見積もりが出てきます。

夢をたくさん盛り込んだものですから、どうしても予算オーバーになってしまいがち。

そこで、建築費用を抑える方法を5つお伝えします。すべてが使えるわけではありませんが、いくつか方法があるということを知っておくだけでも、スムーズに検討できるようになりますよ。

方法1.土地を見直す

家にこだわりたい場合は、本当にその土地しかないのかもう一度検討してみましょう。土地の予算を下げられれば、その分家に予算を回せます。

具体的には、もう少し郊外までエリアを広げる、もう少し面積の小さい土地も検討する、不整形な土地も候補に入れるなどがあります。

方法2.設計やオプションを見直す

設計や間取りの工夫、オプションの見直しで費用を下げることもできます。

設計やオプションの見直しポイント

- 延床面積を小さくする

- 総2階の間取りにする

- 建具(ドアや扉)を減らす

- 水回りの設備のグレードや機能を見直す

- 外構は一部DIYも取り入れる

コンパクトでも住みやすく開放感のある住宅は計画できます。ただし、このような提案ができる設計士は限られています。狭小住宅の実績が多いハウスメーカーを選ぶようにしましょう。

また、これらの見直しをすべて行うと相対的に満足度が下がります。

費用は下がっても満足できない家になってしまうのは、あまり良いことではありません。そのような場合は、ハウスメーカーを変更することも考えましょう。

方法3.規格住宅を検討する

フルオーダーが注文住宅の魅力ですが、近年、多くのハウスメーカーでセカンドブランドとも言うべき「セミオーダー型」の規格住宅が発表されています。

用意された間取りの中かからしか選べない、設備や外壁のバリエーションが少ないなど制限はありますが、言い換えれば人気の間取りや設備を厳選した住まいでもあります。

その分費用は抑えられるので、気に入ったものがあれば規格住宅も検討してみましょう。

方法4.補助金を活用する

住宅購入をサポートする「補助金」を活用するのも、一つの方法です。

次のような補助金であれば、該当する方は多いでしょう。

申請は、ハウスメーカーが行います。申請書類の作成に別途手数料がかかることが一般的ですが、手続きに慣れているハウスメーカーを選べば、スムーズに取得できるはずです。

| 補助金 | 管轄 | 金額 | 申請時期 | 交付時期 | 概要 |

|---|---|---|---|---|---|

| 令和5年度 こどもエコすまい支援事業 | 国土交通省 | 100万円 | 令和5年9月28日時点で終了 | - | ・ZEHレベルの省エネ住宅を建てる子育て世帯・若者夫婦世帯が対象 |

| 令和5年度 LCCM住宅整備推進事業 | 国土交通省 | 140万円、かつ補助率2分の1 | 第2回受付(令和5年10月16日~令和6年1月19日) | 引き渡し後に完了報告書を提出、審査終了後に支払われる ※第2回の完了実績報告締切は2月29日 | ・資材製造や建築段階からCO2排出を削減した長寿命住宅が対象 |

| 令和5年度 次世代ZEH+ | 経済産業省・環境省・国土交通省の3省連携 | 100万円 ※加算あり | 二次公募(令和5年11月20日~令和6年1月9日) ※令和6年度も募集予定 | 引き渡し後に完了報告書を提出、審査終了後に支払われる | 再エネなど省エネをさらに深堀りしたZEH住宅 |

| 令和5年度 ZEH+ | 100万円 ※加算あり | より高性能なZEH住宅 | |||

| 令和5年度 ZEH | 55万円 ※加算あり | ネット・ゼロ・エネルギーハウス | |||

| 子育てエコホーム支援事業 | 国土交通省 | ZEH住宅:80万円 長期優良認定住宅:100万円 | ※令和6年3月下旬以降開始予定 | 引き渡し後に完了報告書を提出、審査終了後に支払われる | ・こどもエコすまい支援事業の後継となる事業 ・子育て世帯、若者夫婦世帯が対象 |

新築補助金については下記記事で詳しく解説しています。

方法5.ハウスメーカーに価格交渉をしてみる

ハウスメーカーに値引き交渉をすることも、最後の手段として可能です。

ただし、値引き交渉は慎重に進めましょう。無理な価格交渉は、担当者との関係が悪くなって相談しづらくなったり、品質に影響したりする可能性があります。

価格だけがネックという段階まで検討が進んだ契約直前のタイミングで、一度だけ交渉するのがポイントです。

単なる値引きが難しい場合は、期間限定のキャンペーンを活用する、何か特典をつけてもらうなどの方法も値引きにつながります。

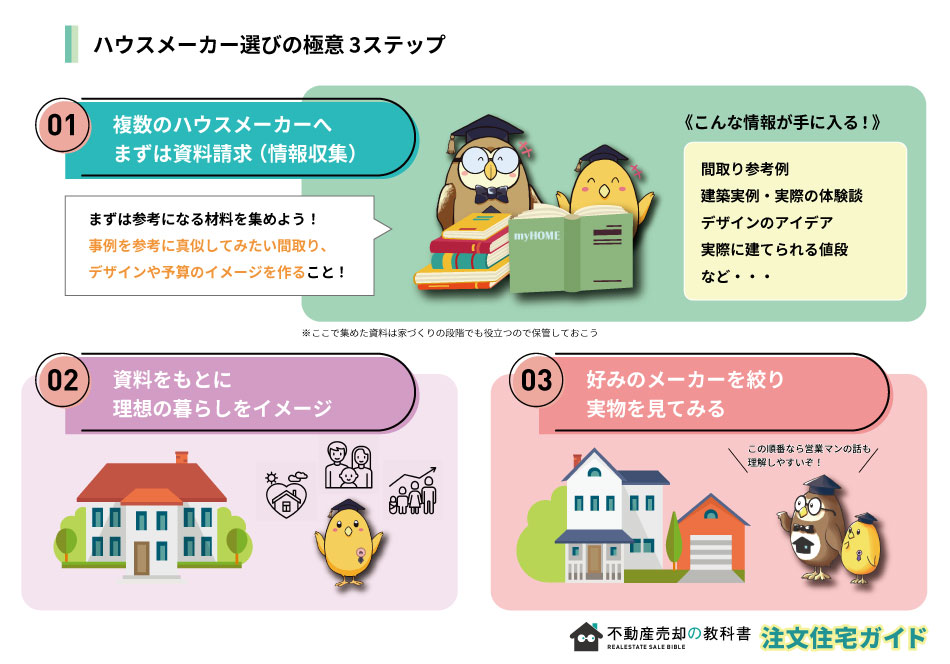

後悔しないために!ハウスメーカー選びの極意

注文住宅の購入で後悔しないためには、何といってもハウスメーカー選びが重要です。

ハウスメーカーが作る家にはそれぞれ特徴があり、できることできないことが意外とあるもの。

自由に間取り設計がしたかったのに制約が多いメーカーを選んでしまった、憧れのキッチンを使いたかったのにオプションが高いローコストメーカーを選んでしまった……。

という話を聞いたことはありませんか?

失敗の多くは、理想と現実のギャップから起こります。

後悔しないためには、次の3つのステップに沿って、検討を進めてみてください。

ハウスメーカー選び3つのステップ

- ステップ1:複数のハウスメーカーについて情報収集

- ステップ2:資料をもとに理想の暮らしをイメージ

- ステップ3:好みのメーカーを絞り、実物を見る

ステップ1:複数のハウスメーカーについて情報収集

まず、いきなり住宅展示場に行ってはいけません。

どのモデルハウスも素敵に見え、何を基準に選んでいいのか混乱してしまいます。

住宅展示場にあるのが選択肢のすべてではありません。まずはどんなハウスメーカーがあるのかを知り、それぞれの特徴を知りましょう。

そのために役立つのは、カタログ一括資料請求サービスです。

「タウンライフ」を使うと、予算や要望にあったハウスメーカーからカタログや間取りプランを自宅に郵送してもらえます。

カタログが自宅に届くだけで、契約する必要もなければ、強引な営業も一切ありません。

ハウスメーカーによっては、家族構成や希望の部屋数に合わせた間取り参考例を作って同封してくれることも。

強引な営業も一切なく、取り寄せたからといって無理に契約する必要もありません。

家購入者の多くの人が利用しているサービスですので、まずは気軽に利用してみましょう。

また、カタログや間取りプランよりももう一歩具体的に進めたいという方はNTTデータグループが運営する「家づくりのとびらオンライン相談」がオススメです。

家づくりのとびらオンライン相談は、ざっくりした要望を伝えればお家のプロが最適なハウスメーカーやプランを教えてくれます。

他にも「ローンをどれぐらい借りればいいのか」「今は購入を控えたほうがいい」などのお家購入に関する様々な悩みも相談可能です。

オンラインでの相談なので、外出に抵抗があったり子供の面倒を見ながら店舗訪問が難しい…という方にも安心できますね。土日祝や平日夜でも対応してくれます。

お家は人生の大きな買い物なので、お家のプロに一度相談しておくのをオススメします。

タウンライフと合わせて使うと、理想の家づくりができる可能性が高くなります。

ステップ2:資料をもとに理想の暮らしをイメージ

届いた資料を家族で見ながら、どんな暮らしをしたいのかイメージしましょう。

- 庭があった方がいい?どんなことをしようか?

- 家事が時短できる暮らしがあっている?

そんな風に、自宅でゆっくり検討できるのが、資料請求のよいところ。

気になった資料には、付箋を貼ってまとめておきましょう。

比較してみているうちに、メーカーによって得意なこと、そうでないことがあるのがわかります。

その違いを知ると、どのメーカーが自分たちにあっているのか、なんとなく分かってくるように。そうしたら、次のステップへ進みます。

ステップ3:好みのメーカーを絞り、実物を見る

好みのハウスメーカーがある程度絞れたら、住宅展示場や新築見学会などを探して、実物を見ましょう。

おすすめは、実際に住む人がいる新築見学会です。等身大のモデルハウスを街中につくった「街角モデルハウス」もいいですね。

資料ではわからなかった広さや質感を体験するのが一番の目的。

また、営業マンとも直接話すチャンスです。気になっていたことを質問し、これから親身に相談に乗ってもらえそうか相性を確かめるのもいいでしょう。

これぞ!と思うメーカーが見つかったら、「資金計画書」を作ってもらいましょう。

希望の土地や間取りに合わせ、どれくらいの費用がかかるのかが概算でわかるようになります。

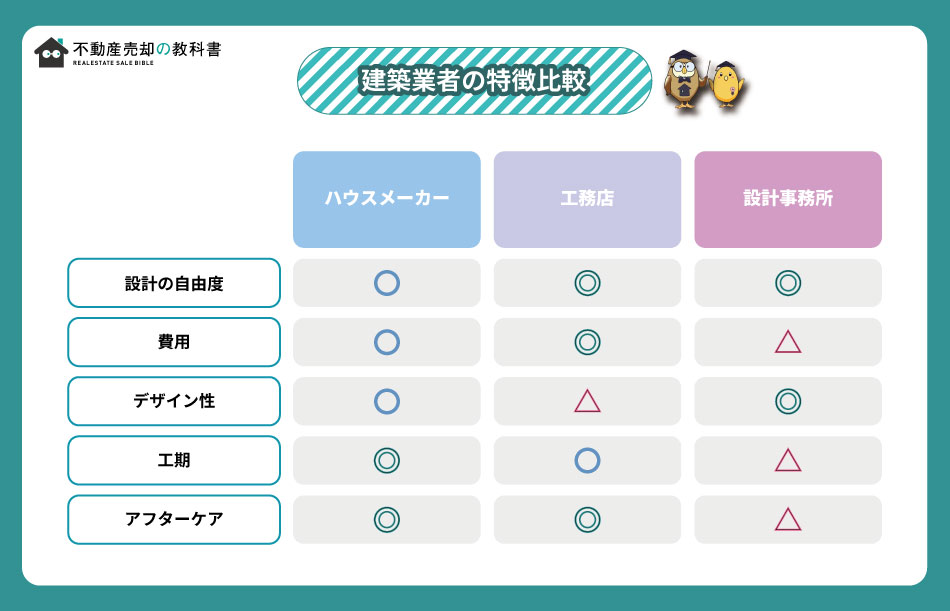

注文住宅は、建築業者をどう選ぶかがポイント!

理想の注文住宅を建てるためには、どの建築業者に頼むかがカギとなります。

でも、どのハウスメーカーがいいのか迷ってしまいますよね。中には「設計事務所」や「工務店」も気になる!違いはあるの?と疑問に思っている方もいるのではないでしょうか?

改めて、この3つの建築業者の違いや特徴、選び方を解説します。

ハウスメーカー、工務店、設計事務所の特徴

本当に希望にあった家を建てるためには、ハウスメーカー以外の選択肢についても知っておきましょう。

まずは、ハウスメーカー、工務店、設計事務所それぞれの特徴をざっくりご紹介します。

《注文住宅を建てられる3つの建築業者の特徴》

| 建築業者 | 特徴 |

|---|---|

| ハウスメーカー | 設計や自由度、アフターケアが平均点以上、価格も幅広い価格帯、工法、デザインなど幅広いメーカーから選べる。 大量生産を前提とした工業化住宅なので、設計の自由度は低いものの、ある程度希望を取り入れた家づくりは可能。 施工エリアは、全国をカバーする企業が多い。 アフターケアや長期保証体制が整っている。 |

| 工務店 | コストは割安、アフターケアが特徴。 施工エリアが狭く、地域密着型の企業が多い。 木造軸組工法が中心で、設計施工の自由度が高い。デザインや使う素材は、工務店によってさまざま。 ローコストのハウスメーカーほどではないが、コストは割安になる。 ハウスメーカーほどの長期保証はないが、補修工事は、こまめに低コストで対応してもらえる。 |

| 設計事務所 | 個性あるデザイン、自由度が魅力。 設計と工事監理のみを行うため、設計料がかかり割高。 個性的なデザインや間取りを提案してくれ、設計自由度は高い。 一方で、施主の希望より設計者の個性を優先する事務所もある。 工法は、事務所によってさまざま。 交通費はかかるが、全国どこでも対応している事務所が多い。 保証制度やアフターケアは工務店とほぼ同様。 |

ローコストからハイグレードまで価格帯の幅が広いハウスメーカーは、予算に合わせた企業選びができます。

設計の自由度が高いのは、設計事務所や工務店です。一方で、工場生産を中心で全国展開するハウスメーカーは、設計の自由度は低め。しかし、自由度の高い工法を採用し、希望に沿った家づくりができるハウスメーカーもあります。

費用が割安になるのは、自社で設計施工を行う工務店です。予算の中で柔軟に対応してもらいやすいのも特徴です。

設計事務所は、設計料がかかるため最も割高になります。設計料は工事費の10%?15%くらいが目安ですが、住宅なら少なくとも200万円程度必要です。

図解で分かる!建築業者を5つの指標で比較

3つの建築業者を設計の自由度と費用、デザイン性、工期、アフターケアで比較してみた図がこちらです。

斬新で個性あるデザインを希望するなら、設計事務所も良さそうです。しかし、人気建築家となると設計料も高額になりがち。施主の希望よりも設計士の個性が優先されたり、デザイン重視の暮らしにくい家になったりするケースも見聞きします。

設計に時間をかけるため、工期は長くなりがち。アフターケアは施工した工務店が担うため、設計事務所のサポートはあまり期待できません。

設計士との相性が家づくりの成否を分けるといえます。

コストを抑えつつ住みやすい家づくりができるのが、工務店です。個性的なデザインは出てきにくいですが、使いやすい間取りや丁寧な施工が期待できます。

工場生産ではないため、工期はハウスメーカーより長めですが、その分個別の希望や変更にも柔軟に対応してもらえます。

ただし、全国展開しておらずモデルハウスを持つ企業が少ないので、希望の工務店を見つけるのに苦労するかもしれません。

ハウスメーカーは、5つのポイント全てが平均点以上で安心感があります。

間取りの自由度が少ないものの、工法や生産体制の工夫で、ひと昔前より柔軟に対応するメーカーが増えています。また、工場で多くの部分を生産するため、工期は短め。現場レベルに左右されない工法で、一定の施工品質が期待できます。

全国に拠点があり情報が多いため、モデルハウスなど実例を見ながら検討できるのもメリット。費用がかかるとはいえ、アフターケアの体制もしっかりしています。

理想の注文住宅を建てるには、設計の自由度やデザインの個性をどこまで求めるのか、また費用はどの程度を見込むのかを家族で話し合い、バランスよく希望を取り入れられる建築業者かどうかで最終的に判断するのが大切です。

また、家を建てるときの注意点については下記記事でまとめておりますので、合わせて確認ください。

まとめ

都心エリアの狭小3階建てで有名な「オープンハウス」。

グループの規模を活かした一貫体制で、ローコスト住宅を実現しています。

住宅の基本性能はそこまで高くないものの、狭小地や変形地にも建築できるメリットは大きいですよね。

オープンハウスは、大手ハウスメーカーのような手厚いサービスを求めるよりも、安く都心に家を建てたい人におすすめのハウスメーカーです。

- オープンハウスの坪単価は35万円~65万円

- 狭小住宅の設計が得意

- 土地探しから相談できる

- 注文住宅にはセミオーダータイプとフルオーダータイプがある

- 弱みは、保証制度が充実していないこと

また、これからハウスメーカー選びをする方にお伝えしたいのは、次のポイントです!

また、これからハウスメーカー選びをする方にお伝えしたいのは、次のポイントです!

ハウスメーカー選びの極意!

- 複数のハウスメーカーを比較することが大切!

- タウンライフを使うとカンタンに複数社のカタログや間取りプランの請求が可能

- より具体的に進めるなら無料でお家のプロに相談できる家づくりのとびらオンライン相談がオススメ

- 住宅展示場に行く前に、情報収集しておくと迷いにくい

- 情報収集には、一括資料請求がおすすめ

- 資料をもとに、理想の暮らしをイメージする

- 間取り作成サービスで、具体的な希望をカタチに!

ぜひ理想の家づくりに役立ててもらえると嬉しく思います。

低価格でマイホームを建てることができた

20代女性 千葉県